过去几个月发生的多起智驾事故,让官方开始收紧监管。

4月16日,工信部装备工业一司,组织了一个关于智驾的会议,明确强调:

「汽车生产企业要深刻领会《通知》要求,充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。」

当晚,一张疑似当天会议纪要在业内疯传,据虎嗅表示,多位汽车从业者均给予了确认。

其内容可分为智驾的宣传、使用和部署三方面。

首先是规范宣传,直击行业虚假宣传乱象,避免误导消费者。

1.禁用 「自动、自主、智驾、高阶智驾」等表述,建议使用「组合辅助驾驶」。

2.弃用「脱手、脱眼」 描述,改用「驾驶员运动脱离和视觉脱离」。

3.「接管」 一词为L3专用,L2不得使用。

4.尽量用中文全称,英文首次出现需附全称说明。

其次是针对智驾的使用,从硬件与软件层面双管齐下,减少驾驶员注意力分散导致的事故隐患。

1.探索通过人脸ID识别等技术,禁止座椅调节和平躺,从技术层面禁止驾驶员脱离。

有了这个功能,开启智驾在车上睡觉的情况会少很多。

2.系统在驾驶员无法响应的情况下,规避事故后,需要对用户做出惩罚。

很多车企已经有类似措施,如一段时间内不能再开启智驾。

3.不得抑制或关闭脱手检测,脱手超60秒需提供合理性说明。

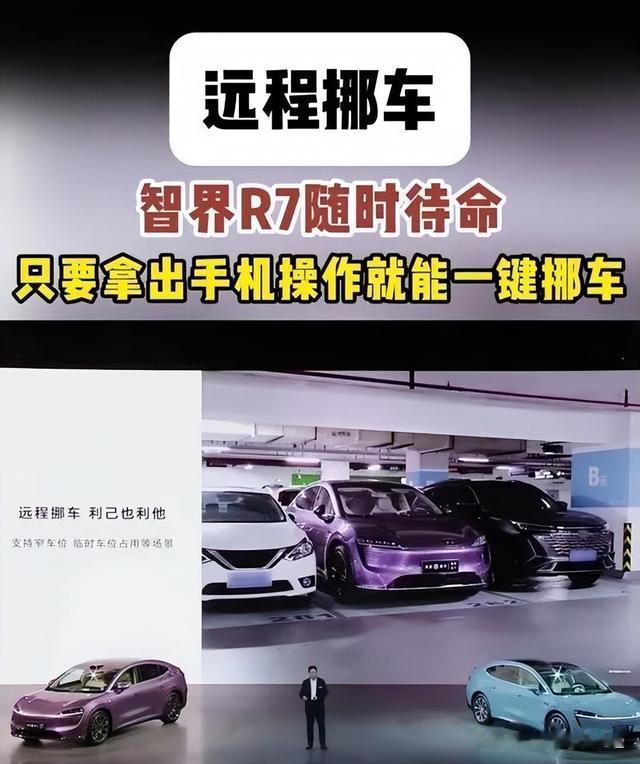

4.禁用「代客泊车、一键召唤、远程遥控」 等无法确保驾驶员完全控制的功能,该类功能禁止申报。

这几个功能被限制,对于真正的智驾第一梯队影响很大,发布会没法秀操作了。

最后是针对智驾的部署,车企不能再把不成熟的产品,推送给用户。

1.禁止公测,千人团、万人团均需走公告流程,严禁以用户为测试对象。

以前手机厂商喜欢推出先锋版,让用户测试和体验功能,出现Bug最多资料没了。但汽车也这么搞,出Bug后问题就大了。

2.严格限制频繁OTA,紧急OTA需走召回审批。

部分车企为了拼智驾,频繁将不稳定的版本推送给用户,风险极大。限制OTA后,一些未被验证的功能,很难再大面积投入使用,智驾更安全。

3.LCC、NOA等L2级辅助驾驶能力,需包含避碰测试;测试报告应详细记录测试人员、时间、地点、步骤、项目及结果。

4.对于仿真测试的可行性评价。

整体来说,这次工信部相当于给智驾戴上了「紧箍咒」,让它从野蛮生长,进入了更加温和、健康的发展模式中。

可以看到,最近一两周的发布会中,很多车企在宣传方面,已经开始规避自动驾驶、智驾等词语。

短期内,真正的智驾第一梯队受到很大影响,一些领先功能没法使用,新版本也因为审批问题延后推送。

但长期来看,新规会让各大车企智驾水平差距进一步拉大。

以前「真智驾第一梯队」通过内测、频繁OTA等「开挂」操作,将水平快速升级至端到端。

如今「伪智驾第一梯队」在升级时,发现上面不让「开挂」了,事倍功半。

当然,未来所有车企智驾的升级速度都将延缓,原本一两周能迭代的版本,现在要翻倍甚至更多的时间。

智驾并非洪水猛兽,只要保持正常驾驶姿势,握紧方向盘、直视前方不走神,智驾会让驾驶更安全。