近年来,脊髓损伤与颅脑创伤发病率持续攀升,成为威胁人类健康的重要隐患。传统治疗依赖手术干预、神经营养药物与康复训练,虽能部分恢复患者功能,但漫长的治疗周期、高昂的康复成本以及难以突破的疗效瓶颈,让无数患者陷入“希望与绝望”的循环。在这一背景下,干细胞治疗以颠覆性姿态登场,不仅突破了传统疗法的局限,更在神经功能重建领域开辟了一条全新路径。

传统治疗的困境:修复有余,重建不足

传统疗法聚焦于“挽救”受损神经组织,通过手术清除血肿、固定脊柱,辅以药物促进神经存活。然而,神经细胞的不可再生性决定了这类治疗的天花板——患者可能恢复部分运动或感觉功能,但神经信号传导障碍、自主神经功能失调(如无法排汗、直立性低血压)等问题往往伴随终身。更严峻的是,漫长的康复过程对患者身心和经济造成双重压力,许多家庭因此不堪重负。

干细胞治疗:一场“细胞级”的神经重建革命

干细胞治疗的突破性在于其从根源上触及了神经损伤的核心问题:替代死亡细胞,重建神经网络。最新临床研究显示,接受干细胞治疗的患者不仅运动与感觉功能显著改善,曾被忽视的自主神经功能障碍(如汗腺分泌异常、体位性低血压)也得到缓解。这种“全身性修复”效果,正是干细胞治疗区别于传统手段的独特优势。

为何干细胞能实现“不可能的任务”?

1、替代与再生:以间充质干细胞(MSCs)为代表的“种子细胞”能定向迁移至损伤部位,分化为神经元和神经胶质细胞,直接填补神经缺损;

2、分泌修复因子:干细胞释放神经营养因子、抗炎因子,抑制继发性损伤,激活内源性修复机制;

3、调节微环境:重塑损伤区域的血管网络与免疫环境,为神经再生提供“土壤”。

MSCs:神经修复的“明星细胞”为何脱颖而出?

在众多干细胞类型中,间充质干细胞(MSCs)因其四大特性成为神经修复领域的焦点:

1、来源丰富:可从骨髓、脂肪、脐带等多种组织中获取,规避伦理争议;

2、增殖迅猛:体外扩增能力强,单次提取即可满足多次治疗需求;

3、免疫豁免:低免疫原性减少排异反应,适合异体移植;

4、多向分化:在特定诱导下可转化为神经细胞,甚至形成功能性神经连接。

研究表明,移植后的MSCs能在宿主体内长期存活,并逐渐整合到神经网络中。这种“细胞替代+功能重建”的双重作用,为瘫痪患者重新站立、失语者恢复交流提供了生物学基础。

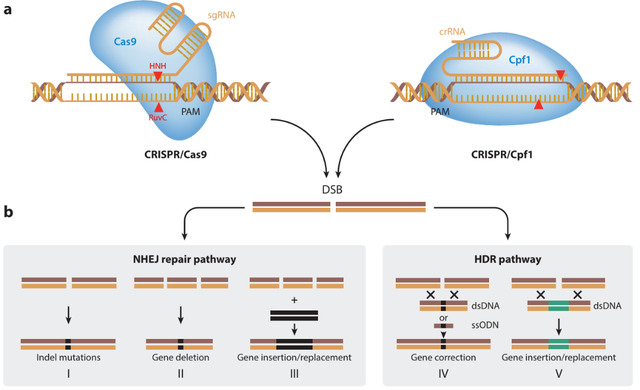

未来展望:从实验室到临床的挑战与机遇

尽管干细胞治疗前景光明,但仍面临标准化方案缺失、长期安全性验证等挑战。目前,全球科学家正致力于优化干细胞递送技术、开发基因编辑增强其修复效能,并通过人工智能预测个体化治疗反应。可以预见,随着3D生物打印、类器官等技术的融合,神经损伤治疗将迈入“精准再生医学”时代。