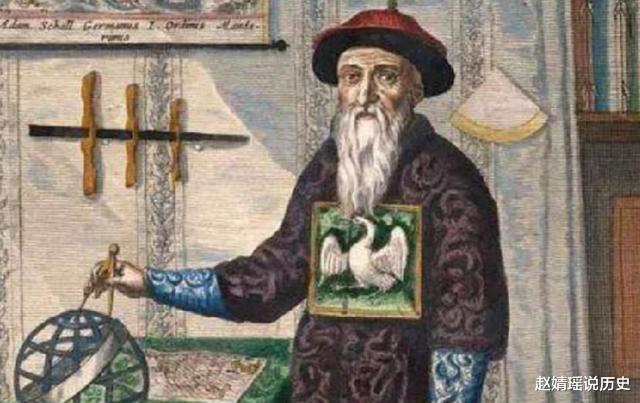

在北京一间老旧的画室里头,一个好久没动的画卷被慢慢打开,露出了快要被大家忘掉的历史画面。这画上画的是乾隆皇帝,他穿着超炫的龙袍,看起来特别有威严。不过,这个乾隆跟电视剧里那个帅气逼人的乾隆可不一样。画上的乾隆脸更真实,眼睛里不光有智慧在闪,还有一点点大家没注意到的忧伤。画这幅画的人,不是咱们中国的画家,而是一个从外国来的修道士,他的名字叫郎世宁。

郎世宁,这是个天主教传教士的名字,同时他还是个艺术方面的佼佼者。他这辈子都在努力,想让东西方文化能够更好地交融。他的经历得从1715年讲起,那一年,他来到了中国,从此开始了他精彩的艺术人生。他不仅带来了欧洲那边高超的画画手法,还深入研究了咱们中国的传统艺术,把它们巧妙地结合到了一起。他画的东西,特别是给乾隆皇帝画的那些肖像画,简直就是中西文化交流的活生生的例子。

可是,郎世宁笔下的乾隆皇帝,为啥跟我们印象里的模样差那么多呢?这背后到底有啥说道?咱们一块儿走进这位艺术大咖的精彩人生,瞅瞅那些被岁月盖住的历史真相。

初来乍到遇难题:郎世宁在东方遭遇的挑战郎世宁刚来到东方时,就碰上了不少棘手事儿。他对这里的文化、习俗和艺术风格都感到十分陌生,仿佛走进了一个全新的世界。在这里,他不再是那个在欧洲小有名气的画家,而是一个需要从头开始的新人。他尝试着去理解东方的审美观念,却发现这与他在欧洲所学的大相径庭。东方的艺术注重意境和内涵,追求的是那种言有尽而意无穷的感觉,这让他一时之间难以适应。不仅如此,郎世宁在创作过程中也遇到了不少困难。他习惯了欧洲的绘画技法,但在东方,这些技法似乎并不那么受欢迎。他需要不断地尝试和调整,才能找到一种既能体现东方特色,又能让自己满意的绘画方式。然而,郎世宁并没有因此气馁。他深知,要想在东方站稳脚跟,就必须勇敢地面对这些挑战。于是,他开始更加努力地学习东方的文化和艺术,不断地实践和探索,渐渐地,他找到了自己的绘画风格,也在东方艺术界赢得了一席之地。回顾这段经历,郎世宁深感自己在东方的挑战并非易事,但也正是这些挑战,让他不断成长和进步,最终成为了一名备受尊敬的艺术家。

1715年春天快结束时,广州这座城市真是热闹又充满外国味道。郎世宁,一个特别爱探索的天主教修士,来到了这个充满神秘的地方。他的眼睛里满是想要发现新事物的热情,心里头对艺术有着深深的追求。广州的街头巷尾熙熙攘攘,人群里各式各样的面孔给了他不少创作灵感。他拿起画笔就在纸上画起来,把那些精彩的瞬间都留在了纸上。

在那好几个月的时间里,郎世宁逛遍了广州和它附近的地方,他画的画里满满都是对中国文化的惊叹和佩服。不过,他心里藏着一个更大的愿望:那就是去京城,给康熙皇帝画张像。这位皇帝在西方可出名了,人家都说他是个聪明又开明的君王。郎世宁对这位远东的帝王心里头全是尊敬和想探个究竟的念头。

郎世宁忙活了好几个月,终于背起行囊往京城出发。一路上,他看到的山山水水简直美翻了,手里头的画笔就没停过,一直在画个不停。走了好久好久,吃了不少苦头,但他还是咬牙坚持下来了。等啊等,盼啊盼,他终于走到了京城大门口,心里头那个激动,真的是无法用言语来形容,就盼着接下来能有啥好事儿等着他呢。

在北京城里,郎世宁没多久就得到了进宫的机会。康熙皇帝对这位远道而来的画家挺感兴趣。头一次见面,郎世宁恭恭敬敬地弯了弯腰,表示他的尊敬。这一举动让康熙皇帝挺高兴,不过接下来他的展示却不那么顺心。

郎世宁亮出了几幅自己的西洋画作,这些画把光影和人体的美感展现得淋漓尽致。但康熙帝看着看着,眉头就拧成了一团。他指了指画上人脸那些暗部,不满地说:“咱们中国人讲究的是堂堂正正,脸上哪能有黑乎乎的阴影呢?”郎世宁一听,整个人都懵了,这可是他从未碰到过的难题。他明白,要想在这儿站稳脚跟,得把中国画的门道吃透才行。

郎世宁踏上了转变的旅程。他去了京城,找了许多画家交流,学起了中国画的门道。他放下了熟悉的油画刷子,拿起了毛笔,在宣纸上试着画山水、画人物。他琢磨出来,中国画讲究的是那份意境,笔墨的用法,跟西方画那一板一眼追求的真实感大不一样。这么一来二去,他慢慢体会到了康熙帝那句话的意思:艺术啊,不光是照着自然画,还得在那基础上再创造。

经过好几个月的卖力学画和动手实践,郎世宁画画的路子开始有了新变化。他的作品不再简单照搬西洋画的样子,而是加进了不少中国画的特点。他试着把西洋画那种透视和立体感,跟中国画里的意境、笔墨技巧混在一起,搞出了自己独特的画画风格。

这种改变后的风格最终让康熙皇帝大为满意。康熙对郎世宁的新画作很是称赞,还请他给皇宫画壁画。郎世宁在这些壁画里头,巧妙地把中西方的艺术元素结合了起来,画出来的作品既满足了皇家的品味,又带有西方艺术的味道。

多练练就上手了:艺术咋变咋融合艺术这东西,真的是越练越精。大家常说的“多练练就上手了”,其实就是在说熟能生巧这个道理。当你对一门艺术琢磨得久了,就会发现它其实是在不断地蜕变和融合。刚开始接触艺术时,可能觉得它高深莫测,有很多地方都不懂。但只要你肯下功夫,多去尝试和实践,就会发现那些原本难以理解的东西,慢慢都变得清晰起来。这就是熟练带来的好处,它让你能够更好地把握艺术的精髓。而艺术的蜕变,则是指它在不断发展和演变的过程中,会呈现出各种不同的形态和风格。这些变化可能是受时代、文化、社会等多种因素的影响,但无论如何,艺术的蜕变都是它生命力的体现。至于艺术的融合,那就更有趣了。不同的艺术形式之间,往往会有相互借鉴和融合的现象。这种融合不仅能够创造出新的艺术风格和作品,还能够让艺术更加丰富多彩,满足人们多样化的审美需求。所以说,想要在艺术上有所成就,就得牢记“熟能生巧”这个道理。多去练习,多去琢磨,让艺术在你的手中不断蜕变和融合,创造出属于你的独特风格和作品。

郎世宁转变自我的路,就是一场在艺术里摸爬滚打的探险。在北京一个安静的小院子里,他一门心思扑进了中国画里头。等到晚上,城里的吵闹声没了,就剩下郎世宁屋里那点亮光,还有他画笔在宣纸上嗖嗖响的声音。这时候的他,不光是个洋画家那么简单了,他正在变成个能把东西方艺术融在一起的探索家。

郎世宁动手学起了用毛笔画画,这对用惯了油画刷的他,可真是个大难题。刚开始那会儿,毛笔在他手里头,怎么都不听使唤,墨水不是太深就是太浅。但他没有气馁,反而一门心思扑在钻研中国画技法上。他琢磨着怎么调整墨水的深浅,怎么在宣纸上把山水、花鸟画得栩栩如生。每一笔下去,都让他对中国文化有了更深的认识。

时间慢慢过去,郎世宁画画的手法开始有了自己的特色。他不再只是照着画,而是开始尝试把西洋画那种透视和立体的感觉,跟中国画的大气、自由表达结合起来。你看他的画,山啊水啊都更有层次了,人物的表情也更活灵活现,但中国画那种味道和深远的感觉还是保留得很好。

不过,当郎世宁正慢慢习惯这种新奇的艺术表现手法时,康熙皇帝突然去世了,接着雍正就成了新的皇上。雍正虽然对西洋的东西比较感兴趣,但他的性格却十分严肃,不怎么爱笑。郎世宁对这位新皇上心里既有点怕,又有点想探个究竟,他不知道自己画的画能不能让雍正满意。

好在雍正皇帝对艺术挺有自己的看法。郎世宁头一回给雍正展示他的新画作时,雍正脸上就露出了满意的笑容。他一个劲儿地夸郎世宁的画,说这种把东西方风格混在一起的手法,既别致又有味儿。郎世宁听了特别受鼓舞,他的画在雍正时期也就一直挺受重视的。

雍正帝给了郎世宁很大的支持,这让他的艺术创作有了新突破。他变得更加敢于尝试,把西方的色彩运用和光影表现跟中国画的线条、构图融合到了一块儿。郎世宁的画里,不仅有气势磅礴的山水,还有宫廷里那些细腻的生活场景,每幅画都像在讲述一个动人的故事。

郎世宁动手给宫里的人画起了肖像。这些画儿不光有西洋味儿,还加上了咱们中国的老传统,像衣裳上的小细节、一举一动的内敛劲儿。郎世宁这么一画,就给雍正爷的宫里留下了活灵活现的历史影子。

绘画大师:郎世宁的鼎盛年月郎世宁,在绘画界那可是响当当的人物。他的鼎盛年月,真的是让人叹为观止。想当年,郎世宁的画技那可是炉火纯青,一幅幅画作出手,简直就是惊艳四座。他的作品,不仅技巧高超,而且充满了独特的艺术魅力,让人看了就难以忘怀。那时候,郎世宁的名声可大了,求他作画的人那是络绎不绝。他的作品,无论是宫廷里的贵族,还是民间的百姓,都争相收藏。每一幅画作的问世,都能引起不小的轰动。郎世宁在绘画上的成就,那可是有目共睹的。他不仅在传统绘画上有着深厚的功底,还勇于创新,尝试将中西绘画技法融合在一起,创造出了别具一格的绘画风格。这种风格,既保留了传统绘画的韵味,又增添了新的艺术元素,让人眼前一亮。可以说,郎世宁的鼎盛年月,是他艺术生涯中最耀眼的时期。他的作品,不仅在当时备受赞誉,而且流传至今,成为了后人学习的典范。他的绘画精神和艺术成就,也激励着无数后来者在绘画的道路上不断前行。

到了乾隆年间,郎世宁的艺术路子是越走越宽了。那时候,社会风气新,想法也多。乾隆皇帝虽然对西方的那些玩意儿有点保持距离,但他对诗书画这些东西的喜爱,那可是比他爷爷康熙和他爸雍正都要更甚一筹。乾隆挑艺术的眼光那可是相当毒辣,他特别看重郎世宁的画,时不时就让他给自个儿,还有后宫那些妃子们画个像啥的。

乾隆皇帝对肖像画的要求特别严苛,他期望画能把他那种威严和气质展现得淋漓尽致。郎世宁在画这些肖像的时候,得把乾隆皇帝的五官特点抓得准准的,还得在画里加上代表皇权的那些东西,比如龙袍啊、宝座啊、御花园之类的。他画画的时候,老想着怎么创新,就把西方的光影手法和中国传统的东西混搭在一起,结果每幅画都活灵活现的,特别逼真。

同时,郎世宁也给后宫的妃子们画了好多的肖像画。这些画真是做得太精细了,脸上的表情、衣服上的花纹,还有画里的背景,像花鸟啥的,都画得特别到位。每一幅画都好像是一个没声的故事,在讲着后宫里的事儿。

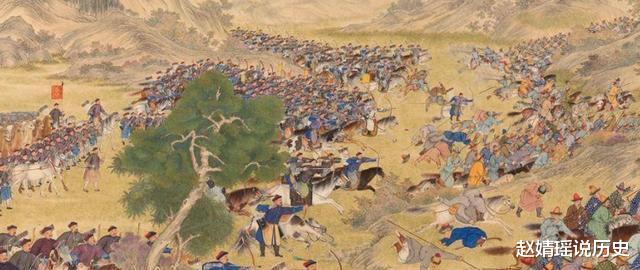

乾隆十一年那会儿,有个特别大的阅兵大礼,郎世宁被挑中,当了这次活动的画画总指挥。那次阅兵场面可大了,足足有一万六千多个士兵参加,是乾隆皇上想显摆下军事肌肉的大日子。郎世宁这回任务可不轻,他得在一幅好几米长的画布上,把这场大热闹给画得活灵活现,一点都不能马虎。

要搞定这个不容易的活儿,郎世宁可是下了不少功夫。他先仔细瞧了瞧士兵们怎么站、怎么做动作,把他们的队形、穿戴这些小节都默默记在心里。接着,他回到画室,琢磨着怎么在画上摆这些士兵,好让画看起来既热闹又有条理。

画画时,郎世宁手法高超,用了透视技巧,让画上的士兵队伍看起来特别深远。他画画时,光线和阴影的布局特别讲究,让士兵们的盔甲和兵器都亮闪闪的,像是金属在发光。在画的最显眼位置,他着重画了乾隆帝,一下子就把人的目光吸引过去了。

这幅大作搞定后,整个京城都轰动了。乾隆皇帝亲自跑来瞧这幅画,对郎世宁的本事那是夸个不停。他觉得这画不光把大清王朝的军威给展现出来了,还看出了郎世宁对咱们中华文化吃得很透,艺术水平也是一流的。

文化交融的使者:郎世宁的不朽贡献郎世宁,他就像一座连接不同文化的坚实桥梁,留下了无法磨灭的印记。他用自己的才华和努力,在不同文化间搭建起了一座理解与沟通的通道。他来自远方,却深深扎根于这片土地,将西方的绘画技艺与东方的艺术精髓巧妙融合。他的作品,不仅仅是色彩的堆砌,更是两种文化碰撞与交融的火花。每一幅画作,都像是一个故事,讲述着不同文化间的相互学习与尊重。郎世宁的贡献,不仅仅在于他的艺术成就。更重要的是,他通过自己的作品,让人们看到了文化的多样性和包容性。他的作品,成为了连接东西方文化的纽带,让更多的人开始和欣赏不同文化的独特魅力。如今,当我们再次审视他的作品时,依然能感受到那份跨越时空的文化共鸣。郎世宁,这位文化交融的使者,用他的艺术生命,为我们留下了一份宝贵的精神财富。这份遗产,将永远激励着我们,去欣赏、去尊重、去传承这份多元而美丽的世界文化。

郎世宁在乾隆皇帝那时候,真是火得不行,不光因为他的画画得好,还因为他成了连接东西方文化的关键人物。他把咱们东方的那种意境和西方的透视技巧巧妙地混在一起,这样一来,文化和艺术的隔阂就没了,整出了种全新的、特别的艺术风格。这种风格不光在国内大火,连欧洲的艺术圈都炸了锅,都在议论纷纷呢。

在郎世宁的画室里头,他经常和各路学者、艺术家打交道,他们来自不同的地方,文化背景也各不相同。大家伙儿常围一块,聊聊艺术、哲学还有文化这些话题。这样的交流,让郎世宁长了不少见识,也让他对中西方文化的不同和相同之处有了更深的认识。你看他的画,中国的山水、花鸟跟西方的人物、风景都混在一起,创造出了一种特别的视觉风格。

郎世宁的画儿在北京那会儿,深得皇宫里的人和文人雅士的赞赏。他的那些画儿常被挑来当礼物,送给来访的外国使臣和客人,成了咱们中国文化的一个象征。这些画儿不光显示了中国画画得好,还让人看出咱们国家开放的态度和对自家文化的底气。

郎世宁到了晚年,还是对艺术充满热情,不断钻研。他的画室变成了京城里文人墨客爱去的地方,大家聚在一起交流。不管是中国的书生,还是欧洲的使者,到了这儿都能聊到一起,因为郎世宁的艺术就是他们共同的话题。他的画作就像是一种特别的语言,不用翻译,也无需多言,就能让不同文化背景的人互相看懂,彼此欣赏。

1766年,郎世宁走了,给世间留下了好多让人叫绝的画儿。他虽然不在了,但他的艺术和精神还在一直影响着大家。在中国,大家觉得他是个把中国传统艺术和西方技巧融合得特别好的大师;在欧洲,他的画儿让人看到了东方艺术的别样风采和深厚底蕴。

到现在这个时候,郎世宁的画已经不只是艺术上的宝贝了,它们更像是中西文化碰撞交融的活生生例子。他的创作在艺术历史上那可是相当有分量,大家都说,他的作品是对人类文明里“美”这个概念的最佳表达。郎世宁拿起画笔,就像变魔术一样,造出了一座桥,这座桥一头是东方的文化,另一头就是西方的艺术,他给咱们后人留下了特别珍贵的文化宝贝。

在艺术与文化的发展历程里,郎世宁的创作依旧在散发着光芒,给新一代的艺术家和文化研究者带来启迪。虽然他已离世,但他给艺术领域做的贡献,还有在文化交流上留下的印记,都已经深深地烙印在人类历史之中。

看他画的画,就像打开了一扇窗,让我们看到一个时代的特色,还有不同文化是怎么混在一起,互相学习,变得更好的。郎世宁,这个艺术界的桥梁大师,用他的画笔,在东方和西方文化间搭了个美丽的通道,让两边的文化都能闪闪发光,互相映衬。