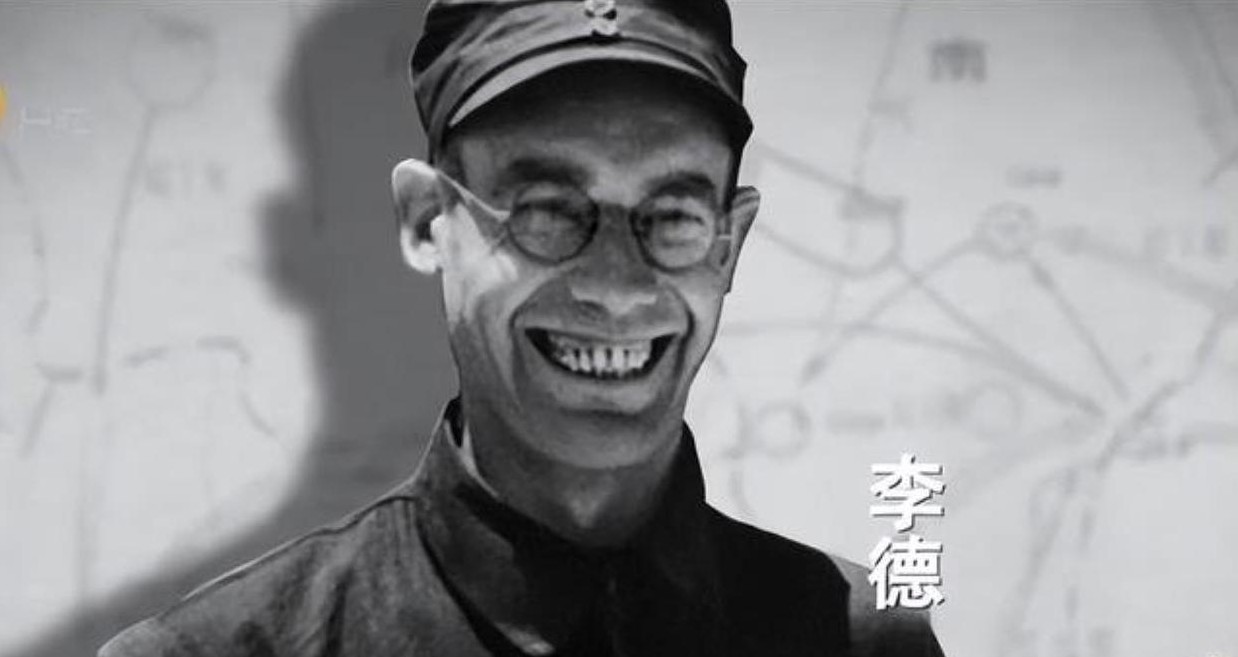

然而,我们是否真的了解李德?是否我们被一些歪曲事实的描述蒙蔽了眼睛?让我们一同穿越时光,回到那个风云变幻的历史时刻,揭开李德真正的面纱。在这个充满悬念的故事中,或许会让你对这位上将有全新的认识!

一、李德的革命之路这位上将就是陈士榘,他是中国人民解放军的开国上将,其军事生涯参与了中国革命和建设的多个重大历史事件,包括秋收起义、长征、抗日战争、解放战争等。陈士榘在军事领域拥有丰富的指挥经验和理论知识,他指挥过平型关战役、赣榆战役、淮海战役等著名战役,展现了出色的军事才能和领导能力。

值得一提的是,新中国成立后,陈士榘担任工程兵司令员和特种工程指挥部司令员,积极参与领导导弹和原子弹试验基地的建设工作,为中国国防科技事业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。那么,为什么这位上将会如此评价李德呢?我们需要深入了解李德的故事。李德,原名奥托·布劳恩,出生于1900年的德国慕尼黑附近。他的童年时光却并不如意,从小生活在孤儿院里,却没有被逆境打垮。第一次世界大战期间,李德被征召入伍,战后他积极投身于德国共产党,并参与地下工作。

然而,1926年,他却被捕入狱,但两年后却因苏联共产党人的劫狱而获得自由,前往苏联。在苏联,他选择进入伏龙芝军事学院学习,并成为了苏联红军情报局的一员。从此,李德的军事生涯开始展现出跌宕起伏的轨迹。他不仅多才多艺,精通多种语言,包括俄语、英语、法语、日语和汉语,还喜欢阅读、写作、音乐和艺术。他曾翻译过列宁、斯大林、恩格斯等著作,也亲笔书写了自己在中国的回忆录《中国纪事》。1933年9月,他随博古一起进入了中央苏区,成为了中央红军的高级指挥官。然而,在这个陌生的土地上,他遇到了前所未有的困难和挑战。

二、李德的军事思想和作风李德作为共产国际的代表,带来了苏联红军的军事理论和经验,试图在中国建立一支正规化、现代化、机械化的红军,以对抗国民党的优势。

他的军事思想和作风在一定程度上有其合理性和进步性,提高了红军的组织性和战斗力,关注士兵的生活和福利,提升了红军的士气和凝聚力。然而,他的军事思想也存在严重缺陷和弊端。他忽视了中国革命的特殊性和复杂性,盲目照搬苏联经验,不了解中国的地理、民情、敌情和友情,常常做出错误的判断和决策。

他不尊重中国共产党的领导和意见,常常自以为是地指挥和干预,不尊重中国人民的利益和感情,采取强制和高压手段。在中央红军中,李德的军事思想和作风引起了强烈的反响和抵制。许多中共领导人和红军指挥员,如毛主席、周总理、朱德、彭德怀等人,都对李德提出了批评和反对,认为他是一个外来者,不懂中国革命,不适合中国战争。他们主张以毛主席为代表的中国化军事路线,强调以人民战争为基础,以游击战为主要形式,以政治工作为保证,具有更强的适应性和灵活性。李德与中共中央之间的矛盾,在第五次反围剿中达到了顶点。

三、李德的失败和下台在国民党对中央苏区发动的第五次反围剿中,李德作为中央红军的总政治委员和总参谋长承担着极为重要的责任。

面对国民党调集的庞大兵力,中央红军只有3万多人,陷入了极度不利的境地。在这场危机四伏的战役中,李德坚定地制定了阵地战的战略。他下令红军在苏区内部建立一系列防御工事,希望以坚守阵地来消耗国民党的兵力和物资。李德深信,只要能够坚守住阵地,等待国民党内部的矛盾和动乱爆发,中央红军就有可能实现反围剿的目标。然而,李德的战略决策却被证明是错误的,而且产生了灾难性的后果。他低估了国民党的军事实力和政治意志,高估了红军的防御能力和苏区的稳定性。忽视了红军在人数、装备、物资等方面的劣势,也忽视了苏区人民在长期战争中的疲惫和不满。他更是不顾中共中央和红军指挥员的反对和建议,执意孤行地执行自己的计划。

李德的战略导致了红军在第五次反围剿中遭受了惨重的损失。红军与国民党的正面交锋中频频失败,无法打破敌人的包围。阵地上被困住,无法进行灵活机动和游击战。许多士兵在军事行动中牺牲,许多苏区人民也遭受了巨大的痛苦和牺牲,却未能得到红军的有效保护和支援。在第五次反围剿中的失败,使得李德的威信和地位在中共中央和红军中急剧下滑。而在1935年1月,中共中央召开了历史上著名的遵义会议,正是在这个极其危急的关头,中共领导人进行了自我救赎和自我调整。遵义会议上,毛主席、周总理、张闻天等领导人对李德进行了尖锐而深刻的批评,同时提出了以毛主席为代表的新的军事路线。经过激烈的讨论,会议最终通过了毛主席等人的建议,并进行了中央领导层的重组。

在新一届中央政治局常委会成员中,李德的名字出现了,但他已经被剥夺了实际的指挥权和影响力,成为了一个名义上的总参谋长。遵义会议后,李德随着红军开始了艰苦的长征,但途中被派往了陕北的西北军区,与中央红军分道扬镳。从此,他在中央红军中的最后一次出现成为了历史的一页。随着李德的地位的逐渐淡化,他的军事生涯也走到了一个转折点。1939年,他离开了中国,回到了苏联,结束了在中共红军的一段历程。李德的失败和下台,是中国革命历史上的一个重要转折点。它标志着中共中央和红军从共产国际的影响和控制中解放出来,开始了以毛主席为核心的自主的革命道路。

四、命运沉浮:李德返回苏联后的坎坷人生李德返回苏联后,不久就接受了共产国际的审查。为了挽回错误,他毅然向共产国际递交了一份长篇书面绝密的“检讨”,诚恳承认自己在中国工作中的错误。然而,他的“检讨”并没有得到宽恕,而是被视为间谍和叛徒,遭受着残酷的酷刑和审讯。李德被指控与德国纳粹、日本军国主义、国民党反动派等敌对势力勾结,从事颠覆苏联和中国革命的活动。他被迫承认自己是“托洛茨基分子”、“法西斯分子”、“反革命分子”等,无数罪名将他置于绝境。

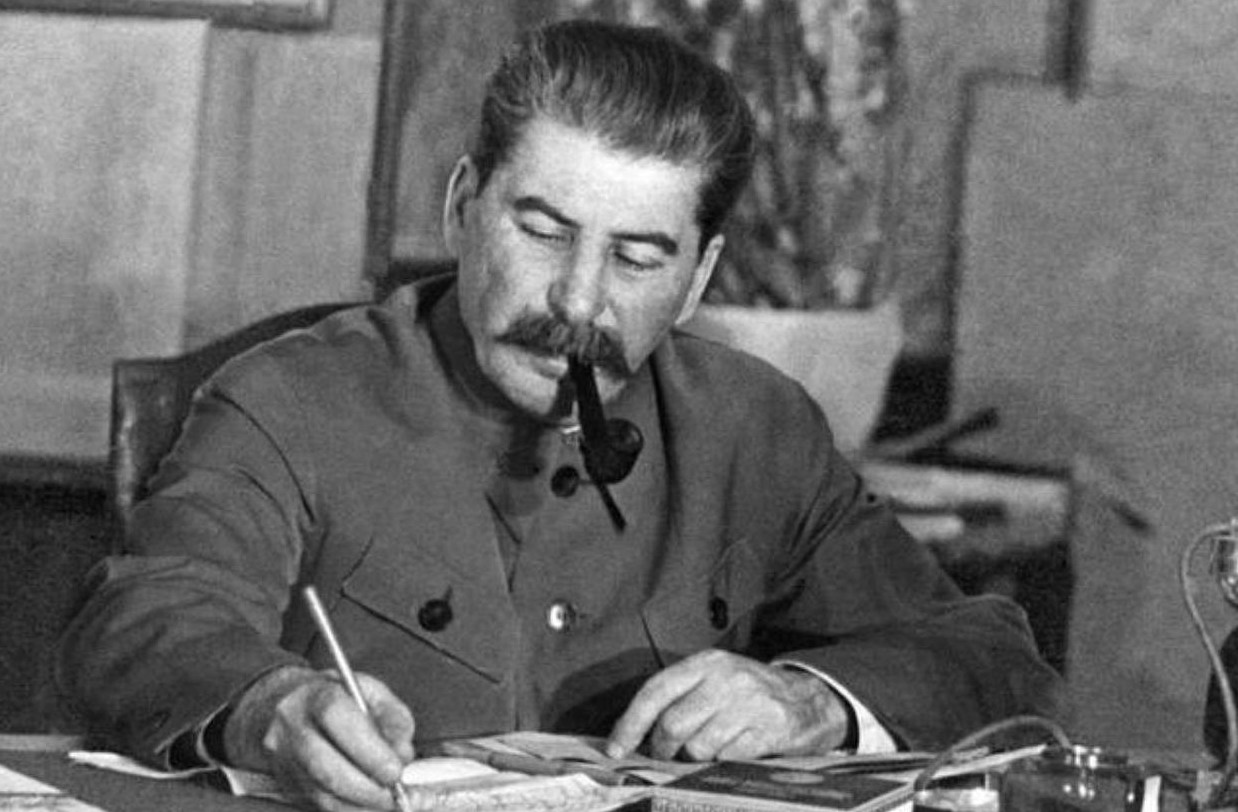

整个二战期间,李德在狱中默默忍受磨难。直到1949年,才终于获释,但仍受到严格的监视和限制。1953年,斯大林去世后,李德方才恢复自由。他开始从事翻译和写作工作,回忆自己在中国的经历,并将苏联文学作品译成德文。尽管在东德受到一定程度的尊重和赞誉,但他一生的起起伏伏让人叹为观止。

1974年,李德在保加利亚港口城市瓦尔纳度假时辞世,享年73岁。他的遗体被运回东德,安葬在柏林的社会主义公墓。墓碑上刻着“李德,中国人民的朋友”。

五、李德真的是草包吗?在回顾李德的一生时,我们不可避免地面对各种不同的评价和观点。有些人将他称为“草包”,对他的军事思想和作风进行负面批评,而有些人则对他的贡献和努力给予了肯定。事实上,评价一个历史人物并非简单的黑白分明,而是需要深入了解他的背景、历程和所处的历史背景。

李德是一个具有复杂性和多面性的人物。他的军事思想和作风在中国革命历程中确实存在一些问题和失误,导致了在第五次反围剿中的失败和下台。然而,同时也不能忽视他的优点和贡献。作为共产国际代表,他带来了苏联红军的军事理论和经验,为红军的正规化和现代化做出了尝试。他也是一个多才多艺的知识分子,精通多种语言,热爱文学和艺术,为红军的文化建设做出了一定贡献。

李德的失败和下台,同时也是中国共产党和红军摆脱共产国际控制,形成自主战略的重要历史节点。在遵义会议后,以毛主席为核心的新的中央领导层开始掌握了中国革命的主导权,为中国革命的胜利和发展奠定了坚实基础。评价李德是否为“草包”,应当全面客观地看待。他的历史地位和作用不能简单用一个标签来定论。历史是复杂多变的,每一个人物都有其独特的存在和影响。通过了解李德的故事,我们或许能够更好地理解这位上将的传奇和悲剧,以及他在中国革命中的一席之地。历史的镜头时常会经历变幻,但我们应该不忘初心,客观公正地审视历史,为了更好地走向未来。