34岁的王梓淇再一次站在镜子前,凝视着那个既熟悉又陌生的身影——喉结与长发共存,裙摆下藏着两个世界的秘密。

2003年寒冬,14岁的她被母亲推出家门时,装满衣物的行李箱里还塞着确诊“46XX综合征”的病历。

从山西老宅到深圳出租屋,这个拥有完整子宫却被迫携带男性器官的“第三性”,在23年的流浪中不断被厕所驱逐、被职场排斥、被至亲拉黑。

直到手术刀划开她的皮肉,也划开了整个社会对性别的暴力切割。

当染色体异常成为原罪,她选择用血肉之躯撞碎性别的牢笼。

一、血色童年

1989年,王梓淇出生在山西太原一个普通家庭。

因为家里有了几个哥哥,她的出生让父母都很高兴。

出生时,她的两腿之间有一小块粉色的凸起,父母以为是胎记,就没当回事。

作为家里唯一的女孩子,她是一直都很受宠爱的。

直到十年后,这个被全家捧在手里的宝贝,会因为一个特殊的疾病心理备受折磨,也成了她被父母赶出家门的“罪魁祸首”。

小学三年级时,王梓淇突然捂住下体喊不舒服。老师急忙通知她的母亲带她去了医院。

到了医院检查后,医生倒吸了一口凉气,那个粉色的小凸起已经长成了拇指大的圆柱体。

医院的走廊里,她母亲抓着诊断书踉跄后退,白炽灯在“46XX综合征”的诊断结果上投下了惨白的光。

“比癌症更可怕。”

主治医师敲着染色体图谱解释:“你的女儿同时具备两套生殖系统。”

她不仅有男性生殖器官,她的身体里也有子宫和卵巢,这个男性生殖器官是染色体异常导致的。

假如没有染色体异常,她就是一个很正常的女孩子。

诊室外的王梓淇盯着墙上的生理挂图,她永远不会忘记母亲走出诊室时那个眼神:像看一条盘踞在家门口的毒蛇。

从小把她捧在手心里的父母,特别接受不了这个事实。

二、厕所里的审判

年幼的她并不知道这个疾病将会把他拉入无底的深渊,她也只是内心里一直认为自己是个女孩子。

但是随着年龄的增长,王梓淇很多突兀的生理特征开始显现了。

他开始长出喉结,声音也由细细的童声调变成男生特有的浑厚,但她又有了女孩子的例假。

这些与外表形成突兀的特征让王梓淇觉得很尴尬,同时也特别担心害怕被同学们发现它的秘密。

但读初二那年,王梓淇掩盖已久的秘密还是被识破了。

一天她上女厕所时,门栓突然崩开。

同班女生看到了她的双腿之间后,爆发出刺耳的尖叫。

第二天晨会上,校长当众宣布:“即日起增设教师专用卫生间。”整个礼堂的目光像钢针一样扎向了她。

男生们故意在她面前解裤链,更衣室里,女生们用84消毒液反复擦拭她碰过的储物柜。

有天下暴雨,班主任悄悄塞给她一包卫生巾:“要不你以后去男厕所?”

而且从那以后,同学就称她为“怪胎”“人妖”,甚至在女厕被围观羞辱,最终因无法承受压力而辍学。

三、被亲情排斥后开始流浪生涯

比起同学们的欺负,更残酷的是家庭的冷漠。

父母因村民的流言蜚语选择逃避,甚至以“不想成为笑柄”为由将她赶出家门。

母亲曾哭喊:“为什么你是我的孩子?”父亲的指责更让她心碎:“为什么不是肿瘤?”。

2003年深冬,14岁的王梓淇拖着编织袋站在村口。

寒风卷着母亲最后的诅咒:“别再让我们丢人现眼!”

袋子里装着三套校服、半包卫生巾,还有哥哥偷塞的300块钱。她回头望了最后一眼炊烟袅袅的老屋,转身时喉结在围巾下突兀地滚动——这个兼具男女特征的躯体,正在青春期疯狂背叛她的意志。

后来,被赶出家门的王梓淇南下到深圳打工。

她先后在汽车厂、手机制造厂等流水线工作,却因身体特征暴露三次被解雇。

工友以"影响车间形象"为由举报,企业则以"隐瞒性别"为由辞退她。

最艰难时,她蜗居在10平米的出租屋,靠分拣快递、打零工维生,月收入仅2000余元,还需负担每月近千元的抗雄激素药物费用。

这么多年,她像过街老鼠一样,在他人异样的眼神和恶意的嘲讽里艰难度日。

比起旁人希望的大富大贵,王梓淇只希望自己能做一个正常人就好。

四、幸运降临:她遇到了百万分之一的转机

2019年6月17日,王梓淇在7平米出租屋刷到一条新闻:北京某医院完成国内首例双性矫正手术。

视频里主刀医生的话让她浑身战栗:“这类手术能帮助患者重塑社会性别身份。”

王梓淇就像有了救命稻草一样,满怀希望的打去电话咨询。

“手术费用大概需要二十万。”咨询电话那头的女声很温柔。

王梓淇翻出自己的存折在昏黄的台灯下数存折上的数字,心里又凉了半截。

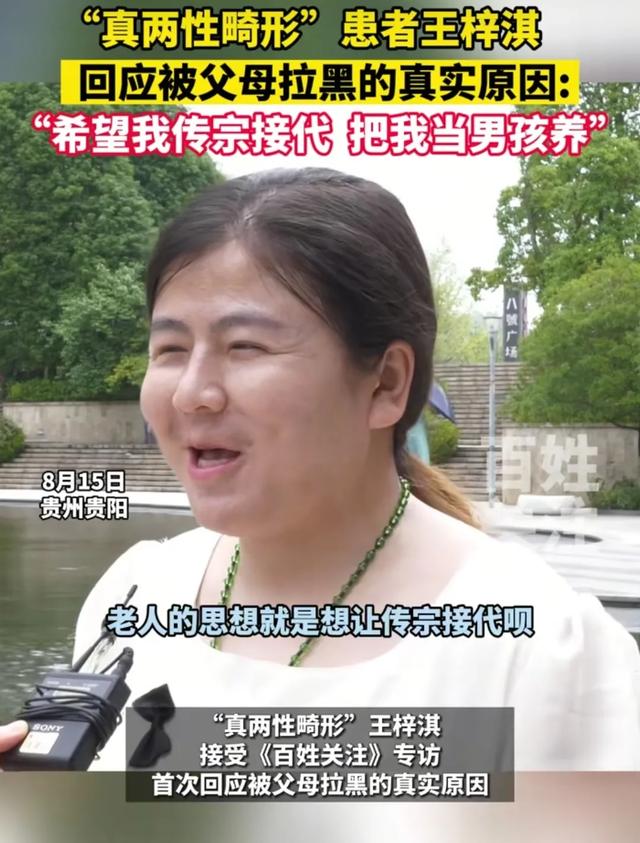

不甘心放弃希望的王梓淇,从2023年起,就通过媒体向社会求助,希望筹集20万元进行性别矫正手术。

这个举动一度遭遇网络谩骂,但在公益组织、私立医院及爱心人士的帮助下,她最终获得了免费手术的机会。

手术后,她不仅生理上回归正常,心理上也变得更加积极乐观,不仅考了驾照,也接受了一些媒体的采访。

“我只是一个生了病的正常女孩儿,而不是一个十恶不赦的坏人!”

她希望她的遭遇,能呼吁社会以更包容的心态看待性别多样性,并为推动相关立法保护双性人的权益尽一份力。

写在最后:

从山西乡村到深圳工厂,从被遗弃的“怀胎”到重获新生的女性,王梓淇的故事是坚韧与尊严的见证。

她的抗争不仅为个体争取生存空间,也为社会敲响了警钟:在性别二元论的框架外,还有许多生命需要被看见,被尊重。

正如她所言:“多一份善意,或许就能改变他人的命运!”