在中国历史的长河中,1953年到1957年实施的第一个五年计划(简称“一五计划”)无疑是一个具有里程碑意义的经济发展战略。这一计划不仅标志着新中国在经济建设上迈出的重要一步,也为后来的发展奠定了基础。今天,我们就来深入探讨这一计划的历史意义及其深远影响。

一、背景与目标

在新中国成立初期,国家面临着百废待兴的局面。经济基础薄弱,工业几乎处于崩溃状态。为了实现国家的独立和富强,政府决定实施五年计划,借鉴苏联的经验,以期在短时间内实现经济的快速发展。

“一五计划”的主要目标是:发展重工业,特别是煤炭、钢铁、机械等基础产业,同时推动农业和轻工业的发展。计划设定了具体的生产目标和投资方向,力求在五年内实现国民经济的全面提升。

二、主要成就

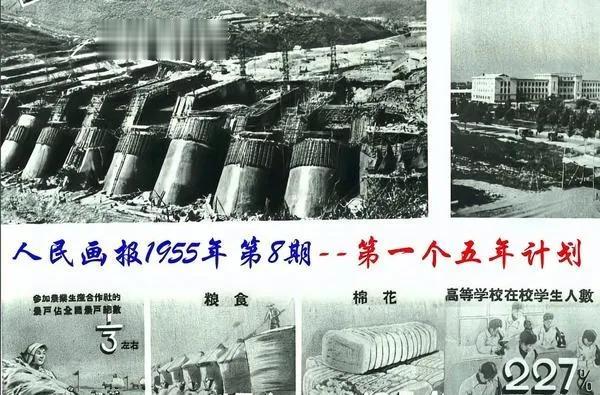

工业化的初步实现第一个五年计划的实施,使得中国的工业产值大幅提升。钢铁、煤炭等基础工业的产量显著增长,标志着中国工业化的初步实现。这一时期,中国的钢铁产量从1952年的150万吨增加到1957年的500万吨,煤炭产量也有了大幅度的增长。基础设施建设在“一五计划”期间,中国大力投资基础设施建设,包括交通、能源等领域。这些基础设施的建设为后续的经济发展提供了必要的支持。农业与农村改革虽然重工业是重点,但农业也没有被忽视。通过推广农业合作社和集体化,农村的生产力得到了提升,农民的生活水平逐步改善。

三、历史意义

经济自主性第一个五年计划标志着中国开始摆脱对外经济依赖,逐步走向自主发展。这一过程不仅增强了国家的经济实力,也提升了民族自信心。社会变革的推动计划的实施促进了社会结构的变革,农村合作社的建立和城市工业化的推进,改变了人们的生活方式和社会关系,为后来的社会改革奠定了基础。为后续发展奠定基础虽然“一五计划”在执行过程中遇到了一些困难和挑战,但它为后续的经济计划和改革提供了宝贵的经验和教训。后来的计划经济和市场经济的结合,都是在这一基础上不断演变的。

第一个五年计划是新中国历史上一个重要的里程碑,它不仅为国家的经济发展注入了强大动力,也为中国社会的转型与进步奠定了基础。尽管在执行过程中面临诸多挑战,但其历史意义依然深远,影响着中国经济社会的发展轨迹。

在今天的我们回顾这一历史时刻,不仅要看到成就,更要反思经验教训,以更好地推动未来的发展。希望通过这篇文章,能够让更多的人了解第一个五年计划的重要性与深远影响,也为我们今天的经济建设提供一些启示。