本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|方丈

编辑|方丈

前言:有些老话,看似朴素,却藏着养生的大智慧。

比如那句流传已久的:“日不晒根,口不吞阳。

”初听让人一头雾水,什么是“晒根”?又为何不能“吞阳”?难道晒太阳也有讲究,吃饭还有禁忌?老祖宗的话,往往言简意赅,却非表面那么简单。

这句话,其实道出了一套与日常作息、健康调养息息相关的古法逻辑,甚至隐藏着对自然规律的深刻洞察。

那么,这“根”指的是什么?“阳”又为何不能轻易吞下?

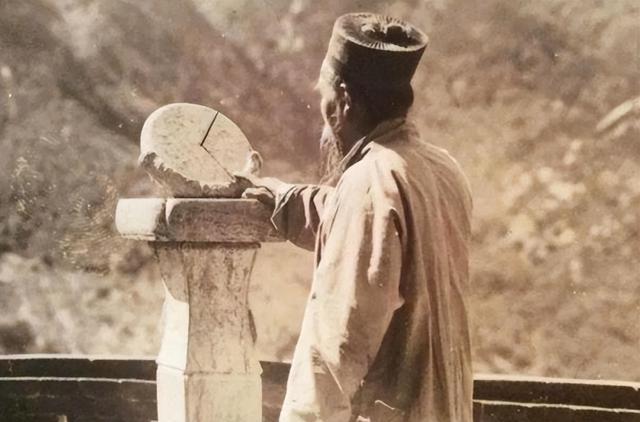

俗语的字面意思"日不晒根,口不吞阳",乍一听有些令人费解。

其实,"晒根"指的是阳光照射到房屋的墙根,"吞阳"则是指阳光从门口直射进室内。

合在一起,这句话的意思就是:建造房屋时,要避免阳光直射墙根或从门口照进室内。

这听起来似乎有些奇怪,难道先人们不喜欢阳光吗?他们为什么要刻意回避阳光的照射呢?要解开这个谜团,我们还需要进一步探究这句俗语背后所隐藏的深层原因。

封建迷信思想的影响在古代,由于生产力水平较低,人们对许多自然现象难以找到合理的解释。

加之统治阶级利用迷信思想来巩固自己的统治,封建迷信之风长期盛行。

在当时流行的风水学说中,阳光被视为纯阳之物,而墙根和室内的阴暗处则被认为是阴气聚集之所。

如果阳光直射到这些地方,就被认为会破坏阴阳平衡,带来厄运和不祥。

因此,在房屋建造时,人们格外注意避免阳光的直射,以求得一个"阴阳调和"的居住环境。

古代民居的特点受"日不晒根,口不吞阳"思想的影响,古代民居普遍采光较差。

无论是宫殿还是寻常百姓的住宅,窗户都做得很小,以减少阳光射入室内的机会。

这样的设计虽然符合了当时的风水理念,但却给居住者的身心健康带来了不利影响。

室内光线不足不仅会影响视力,长期处于阴暗环境中还容易滋生细菌,引发各种疾病。

可以说,"日不晒根,口不吞阳"的做法,是以牺牲居住品质为代价的。

现代建筑的变革

现代建筑的变革随着社会的进步和科学的发展,人们逐渐认识到"日不晒根,口不吞阳"的弊端。

现代建筑学更加重视建筑物的采光和通风,注重为居住者营造一个健康舒适的生活环境。

在现代建筑设计中,大面积落地窗的运用越来越普遍。

通透的玻璃窗不仅允许充足的阳光照进室内,还能使整个空间显得更加开阔明亮。

这种设计不仅美观,更能满足人们对光照的需求,有利于身心健康。

传统文化的反思"日不晒根,口不吞阳"的出现,反映了古代人们受封建迷信思想影响下的生活状态。

这句俗语背后,是一个愚昧和闭塞的时代烙印。

但同时,我们也应看到,这句话的形成有其特定的历史背景。

在当时的社会条件下,人们对自然界的认识还十分有限,他们总结出这样的经验,也是一种对生活的思考。

如今,我们在批判封建迷信思想的同时,更应该以发展的眼光看待传统文化。

优秀的传统文化,是我们宝贵的精神财富。

但任何文化都不是一成不变的,它需要在实践中不断发展完善。

对待传统文化,我们既不能全盘否定,也不能照单全收,而应该取其精华,去其糟粕,使之与现代文明相适应。

俗语背后的哲理

俗语背后的哲理"日不晒根,口不吞阳"这句俗语,看似简单,却蕴含了深刻的哲理。

它告诉我们,任何事物都有其两面性。

阳光本是好的,但过犹不及,也会带来负面影响。

这启示我们,做事情要把握一个"度",不能走极端。

同时,这句话也反映了中国传统文化中"中庸"的思想。

中庸,就是不偏不倚,讲究平衡和适度。

这种思想,不仅体现在建筑设计上,也体现在为人处世的方方面面。

它教导我们,要学会权衡利弊,找到最恰当的处事方式。

文化传承的意义"日不晒根,口不吞阳"虽然只是一句简单的俗语,但它承载了我们先人的智慧结晶。

这句话的背后,是古人对生活的观察和思考,是他们在特定历史条件下对世界的认知。

今天,我们重温这句俗语,不仅仅是为了了解其字面意思,更重要的是要领悟其中所蕴含的文化精髓。

只有深入了解传统文化,我们才能更好地认识自己,认识我们所生活的这片土地。

这对于文化传承和民族认同感的建立,都有着重要意义。

文明的进步之路

"日不晒根,口不吞阳"的出现和演变,也映射出一个社会文明进程的缩影。

从最初的迷信盛行,到后来科学理性的觉醒,再到今天传统与现代的交融,每一个阶段都标志着人类认知的一个新的台阶。

这告诉我们,任何社会的进步,都不是一蹴而就的。

它需要一代又一代人的不懈努力,需要不断突破旧的观念的束缚,需要在继承传统的基础上不断创新。

只有这样,我们才能不断迈向更高的文明。

结语"日不晒根,口不吞阳",这句简单的俗语,包含了我们先人的智慧,也承载了我们民族的文化记忆。

它见证了我们思想的变迁,也映射出我们社会的进步。

今天,让我们以敬畏和审慎的态度去对待我们的传统文化,在传承和创新中,书写属于我们这个时代的篇章。

不是有阴有阳才调和吗?