刘伯承,您问他啥来头?俩字儿概括:军神!这话可不是我瞎掰,不信您自个儿去查查。说起来,国军那边儿,跟刘伯承齐名的,那得数白崇禧,人家也是“军神”一枚。提起来白崇禧,那简直就是国军里的“战神”代名词,都不用多言。

一说到刘伯承,在国军那边,那可是公认的“头号人物”,就连白崇禧、胡琏这些大佬都竖大拇指,说他是共军里最牛的那位将领。这时候,估摸着有人得提粟裕了,嘿,可不是说粟裕不行,人家也是能征善战的,只不过啊,比起刘伯承来,他算是后起之秀了。

粟裕那人,低调得紧,谦让起来没完没了,结果呢,像胡琏、郝柏村这些国军里的大佬,就算逃到台湾去了,愣是好长一阵子,都把他当成了平平常常的纵队司令,心里头还琢磨着,济南战役啊,淮海战役啊,那都是陈毅指挥的。

嘿,说到“101”,那肯定有人会蹦出来提。但话说回来,一来他是黄埔四期的老兄弟,二来这家伙运气不佳,被误伤了一回,大半个抗日战争都没能赶上。所以在国军里头,至少在辽沈战役开打前,他那威风凛凛的样子,可没法跟刘伯承比,差着一截儿呢!

您瞧瞧,为啥一听说刘邓大军奔大别山去了,白崇禧非得自个儿披挂上阵指挥不可呢?说白了,他心里头琢磨着:也就我这“小诸葛”,还能跟刘伯承那老狐狸过上几招。至于其他的国军头头脑脑,嘿,那都是些不值一提的角儿——顶多是些小虾米罢了!

嘿,您知道吗?这事儿可乐就乐在,碰上刘伯承这么一号人物,有那么一位国军的大佬,愣是抖擞起了不一般的胆子,直接在大街上扯着嗓子喊上了:“你行你上,你攻你的城;我行我守,我守我的地。要说我没那胆子嘛……”

嘿,你猜猜看,那位国军的大腕儿是谁?告诉你吧,正是孙殿英这家伙!

您瞅瞅这名号,“摸金校尉”,一听就能把人逗乐,心里头琢磨:这家伙哪儿来的熊心豹子胆,敢跟咱们的刘帅较劲?简直就是初生牛犊不怕虎嘛!虽说这话糙理不糙,可咱也得实事求是,孙殿英这家伙,还真不是等闲之辈。他不光是干那“摸金”的营生,带兵打仗也有两把刷子,不含糊!

孙殿英这家伙,一辈子跟跳蚤似的,换主子换得那叫一个勤快,说是民国头号“跳槽高手”那是一点不夸张。起初呢,他跟着丁香玲、憨玉昆混,后来叶荃、张宗昌那拨儿他也搭上了边儿,蒋介石、冯玉祥、阎锡山、张学良这些大佬的麾下,他也都溜达了一圈儿。嘿,你说这家伙是不是哪儿有奶便是娘?最后,他还干脆投降了小日本儿,不过没多久,他又脚底抹油,溜回蒋介石那儿去了。这跳槽的功夫,可真够绝的!

瞧瞧孙殿英那蹦跶劲儿,简直能上天!可奇怪的是,他手底下那帮兄弟,愣是没人愿意离开他。要是孙殿英扯开嗓子喊一嗓子:“嘿,哥几个,换地儿发财去,走着!”保管他那帮手下立马跟上,一块儿蹦跶着就走了。就凭这手拢人心的能耐,不服不行啊!

您问孙殿英那小子有啥绝招?嘿,说白了,不就是银子嘛!这家伙,不光敢摸进清朝皇陵干那“掏坟”的勾当,还跟上海滩的大佬黄金荣勾肩搭背,一块儿倒腾大烟土啥的。因为这,黄金荣还夸他呢,说这家伙“真够意思”。所以啊,孙殿英腰包里鼓鼓的,他那帮手下能不紧跟着他混吗?

哎,话说回来,有那么个难题,啥难题呢?口碑!孙殿英这家伙,干的那些个不上台面的事儿,愣是把他的名声给搞臭了。可你猜怎么着?1933年那会儿,他还真干了件漂亮事儿——赤峰抗战!那时候,热河那片的军阀们,一个个跟霜打的茄子似的,抗日不积极,投降倒是挺起劲儿。

大伙儿都琢磨着,孙殿英这回准得当缩头乌龟呢,嘿,人家倒好,一马当先跟小日本干上了,还拍着胸脯子发誓,要跟赤峰绑一块儿,死活不离。这可不是光嘴上说说,人家是真刀真枪地干上了。到后来,孙殿英直接跟鬼子在街巷里头杠上了,愣是一步没让。这一仗打完,孙殿英算是给自己正了名,威风凛凛的!

哎,您瞧孙殿英这家伙,还真不能一股脑儿地给他盖棺定论,说他一辈子尽干坏事儿,手下全是草包,不过是个民国时期的混不吝。我说这些啊,其实就想表达,1947年那会儿,他敢跟刘伯承叫板,那可不是没缘由的,毕竟,人家以前也跟小日本儿硬碰硬过,有过那么两把刷子呢!

一九四七年那会儿,刘伯承大将军打算拿下汤阴这块地界,他琢磨着,不如先给孙殿英递个“投降邀请信”,还特地派了几个使者,悄咪咪地摸到孙殿英那儿,想跟他套套近乎,聊聊心事。刘伯承这封信,写得那叫一个客气又带劲儿,意思就是说:“老孙啊,你看这局势,咱能不能别硬扛了?不如一块儿把酒言欢,共享太平日子得了。”然后,使者们就揣着这封信,跟做秘密任务似的,摸到孙殿英的地盘,准备开一场“和平谈判”的小灶。这法子,既显得咱大度,又不失风度,刘伯承心里头那个美呀,就等着孙殿英那边给个回话呢。

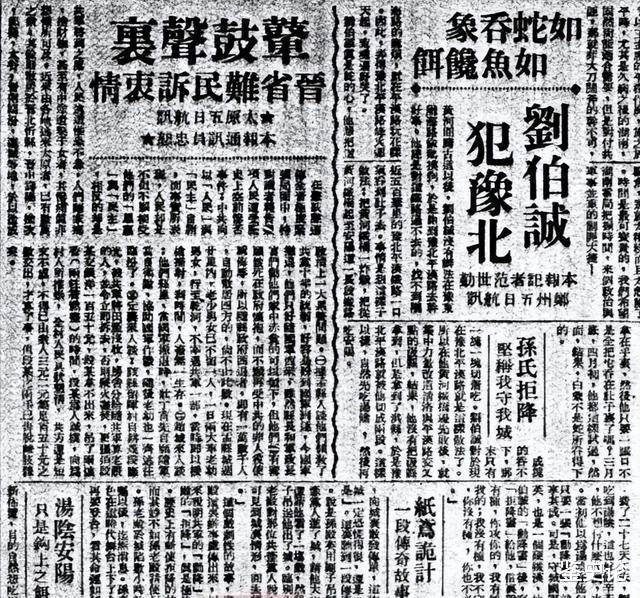

这事儿没捂热乎呢,就让国军那头给瞅见了。他们立马搬出个大嗓门儿的“广播筒子”,使劲儿给孙殿英吹嘘,说他多能耐,多英雄好汉,愣是不买刘伯承的账。还瞎编了个稀奇古怪的故事,您听听:

刘伯承到了这儿,想了个妙招,用风筝来帮忙,往城里头飘撒些小纸条。这些小纸条啊,说的啥呢?就说城里头啊,怕是要乱套了,最好还是“举手投降,图个安稳”。

嘿,您听说了吗?这儿有这么一档子离奇事儿。说是孙殿英,那家伙居然用绳子吊着请了个共产党人进城,先是好酒好肉招待了一番,又领着人家看了场热闹戏,完了事儿,再用绳子给吊出城去。走的时候,孙殿英还拍着那共产党人的肩膀说:“老弟啊,城里啥情况你也瞧见了,回去给大伙儿说道说道。”

嘿,你猜怎么着?这事儿可真够离奇的,居然还被《申报》给登了出来,给孙殿英免费打了个大广告。

那这事儿是谁漏出去或者瞎编的呢?八成是孙殿英自个儿。为啥这么说?您瞧瞧最后他给这事儿整的那总结,简直是让人心里头“咯噔”一下,我跟您说道说道啊。

战局这事儿吧,说白了就是:国军那是走大路,一门心思要把铁路给打通了,好让南边北边手拉手;共军呢,走的是小路,专门找铁路的麻烦,非得把它给拆了不可,好让东边西边肩并肩。这样一来,东西南北这么一搅和,不就成了火药桶,碰哪儿哪儿响嘛。老天爷说了:走大路的,光明磊落,准没错儿,能发达;走小路的,偷偷摸摸,早晚得栽跟头。老天爷还补了一句:顺着天意来的,站稳脚跟;跟天意拧巴的,那就得卷铺盖走人。

哎哟喂,我这肚子笑得都快抽筋了,哪还有力气嘀咕!这事儿,简直是风马牛不相及嘛,还扯上老天爷了!那时候,孙殿英那家伙,嚣张得没边儿了……说到头来,咋样了呢?还能咋样,刘伯承大将军那是雷厉风行,一眨眼的功夫,汤阴就拿下了,孙殿英也被顺手牵羊给逮住了。

然而,这事儿还没算完呢。孙殿英开战前那股子嚣张劲儿,刘伯承能不来瞧瞧?于是乎,刘伯承大摇大摆地会会了孙殿英,咱们这边的报纸也赶紧凑热闹,给报道了出去,您瞧:

老刘——刘伯承将军,前几天把孙殿英他们一帮人给叫过去了。这一叫可好,孙殿英他们直接就把那档子事儿给抖搂出来了。老刘看着他们,慢悠悠地说:“打鬼子那会儿,头一阵儿,你们还算出把子力气,算是给咱们抗战添了把火。可后来呢,唉,你们那表现,真是让人摇头,太不地道了!”

孙的那些手下还没来得及吭声,孙殿英自个儿突然间跟疯了似的吼起来:“蒋介石那老家伙下命令让我当汉奸,完事儿后又偷偷摸摸派人想把那命令给收回去,这像话吗!”他的手下们说,那命令早被拍成照片,藏得严严实实的……

得嘞,这么一捯饬,事儿算是明明白白了。为啥说孙殿英原先跟日寇较着劲儿抗日呢,后来咋就扭头投了敌?敢情啊,他是“接着圣旨投降”的。更绝的是,孙殿英这家伙心眼儿还不少,愣是把蒋介石那道秘令给藏起来了。

哎,您问孙殿英这家伙最后咋样了?电视剧《特赦1959》跟电影《将军决战岂止在战场》啊,俩说法,一个说他在去功德林的路上就咽了气,另一个呢,说是到了功德林才没的。这到底是咋回事儿?哪个是真,哪个是假?咱们也得琢磨琢磨不是?

得嘞,这么说吧:全都不挨边儿。孙殿英那哥们儿,因为老烟枪一个,天天离不开那土玩意儿,结果1947年就蹬腿儿了,那会儿北平还跟解放不沾边儿呢……说白了,那就是艺术加工了一把,毕竟孙殿英这家伙,是个响当当的历史角色,不能不当回事儿。