当舞台灯光聚焦于朱迪·科默那张苍白而坚毅的面庞时,观众仿佛被卷入了一场风暴的中心——这场风暴既关乎一场性侵案的法律博弈,更是一场对司法体系、性别权力与人性本质的终极拷问。《初步举证》以近乎暴烈的叙事张力,撕开了法律理性外衣下血淋淋的性别困境,而朱迪·科默长达109分钟的独角戏,则成为一把刺向沉默的利刃,划破了当代社会对性暴力的集体缄默。

一、身份倒置:从“法律捍卫者”到“制度困兽”

泰莎的坠落与重生,是《初步举证》最震撼的叙事弧光。作为出身底层的精英律师,她曾深信法律是“弱者的盾牌”,并以冷峻的专业主义在法庭上为性侵嫌疑人辩护。然而,当一场与同事的暧昧约会演变为暴力侵犯,泰莎被迫从法律机器的操控者沦为程序正义的牺牲品。这种身份的撕裂,不仅颠覆了她对职业信仰的认知,更将观众推入一个残酷的悖论:当法律条文成为施暴者的护甲,受害者该如何自证清白?

影片通过泰莎的视角,层层剥开司法系统的结构性暴力。法庭上,她被迫反复回忆施暴细节,而辩护律师则以“你未明确拒绝”为由,将她推向道德审判的深渊。这种“二次伤害”的呈现,精准击中了现实中性侵案件的普遍困境——受害者必须证明自己“完美无辜”,而加害者只需享受“疑罪从无”的特权。泰莎在证人席上的崩溃,不仅是个体的悲剧,更是对法律程序“性别盲视”的控诉。

二、独角戏的暴烈美学:身体即战场

朱迪·科默的表演堪称“用肉身撕裂第四堵墙”的艺术。她以极简的舞台设计(一张桌子、几把椅子、一件粉色衬衫)为支点,通过肢体语言的微妙转换,在律师、受害者、女儿、同事等多重身份间无缝切换。当她蜷缩在角落颤抖时,观众能触摸到恐惧的实体;当她以律师口吻复述案件细节时,冷静的语调下暗涌着自我割裂的剧痛。这种表演的“在场性”,让观众不再是旁观者,而是共谋者——被迫直面性暴力对灵魂的凌迟。

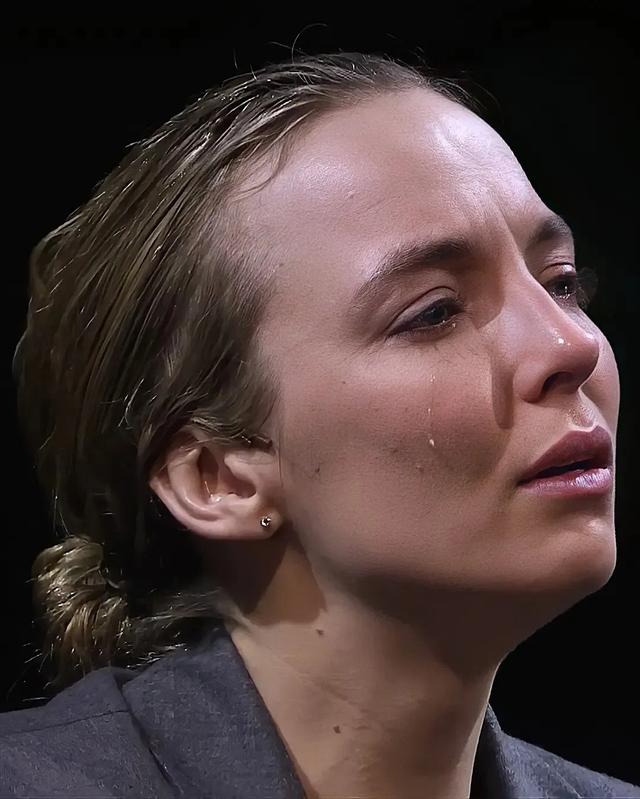

最令人窒息的是泰莎在法庭上的独白。朱迪·科默以逐渐沙哑的声线、失控的肢体抽搐,演绎出一个理性主义者信仰崩塌的全过程。当她说出“我曾经以为法律是答案,现在它成了问题”时,观众目睹的不仅是一个女性的觉醒,更是一个制度神话的轰然倒塌。

三、法袍之下的性别政治:谁在定义“正义”?

《初步举证》的深刻性在于,它并未止步于个体悲剧的煽情,而是将矛头指向法律体系的性别霸权。影片借泰莎之口抛出终极诘问:“当78%的性侵案因证据不足被驳回,我们到底在保护谁?” 数据显示(注:影片隐含的现实参照),司法系统对性侵案的处理常陷入“证据闭环”——需要物证证明暴力,却忽视权力关系对受害者表达的压制;要求逻辑严密的证词,却漠视创伤记忆的碎片化本质。

这种系统性偏见在泰莎与男性法官的对抗中达到高潮。法官那句“情绪化陈述会削弱你的可信度”,彻底暴露了法律话语的男性中心主义——理性被默认为男性特质,而女性的情感表达则被病理化为“不可信”。当泰莎最终穿上母亲送的艳粉色衬衫出庭,这一举动不仅是私人情感的觉醒,更是对法律职业“去性别化”伪装的颠覆——她以鲜明的女性身份,向制度性压迫发起宣战。

四、沉默即共谋:一场未完成的革命

《初步举证》的结尾拒绝廉价的救赎。泰莎没有赢得诉讼,但她在法庭上的嘶吼化作了一颗种子——正如观众席中逐渐响起的掌声,无数女性从她的故事中照见自己的伤痕。这种“未完成性”恰恰是影片的力量所在:它不提供答案,而是点燃追问的火种。当法律无法承载正义时,我们是否需要重新定义正义?当“同意”的边界被权力模糊时,社会又该如何重构道德的尺度?

朱迪·科默在谢幕时满身大汗、精疲力竭的模样,恰似这场性别革命的隐喻——每一寸进步都需以血肉为代价。但正如泰莎所说:“一旦我们开始谈论它,就无法再假装看不见。”《初步举证》的价值,正在于它撕开了沉默的帷幕,让那些被消音的女性叙事,重新在公共领域炸响惊雷。

结语:在废墟上重建信仰

《初步举证》不是一部让人“舒适”的电影。它用疼痛的叙事逼迫观众直视疮痍:法律的圣殿里布满性别特权的荆棘,而无数泰莎仍在荆棘中匍匐前行。但当朱迪·科默在舞台中央挺直脊背,以破碎却依然铿锵的声音说出“我在此处”时,我们依稀看到了光的方向——或许真正的正义,始于承认系统的不义,并敢于在废墟上重建信仰。这或许就是《初步举证》留给时代最珍贵的启示:在法律之外,还有更辽阔的人性战场需要征服。