一、田静事件始末:从“成绩疑云”到“学历隐去”,信任崩塌的连锁反应

1、导火索:一场“没有分数”的考试

2024年底,3名考研英语名师高调宣布参加英语一考试,试图以“实战成绩”自证实力。

成绩公布后,何凯文、周思成均晒出高分(后被揭露何凯文造假),唯独田静陷入“成绩消失”的争议。

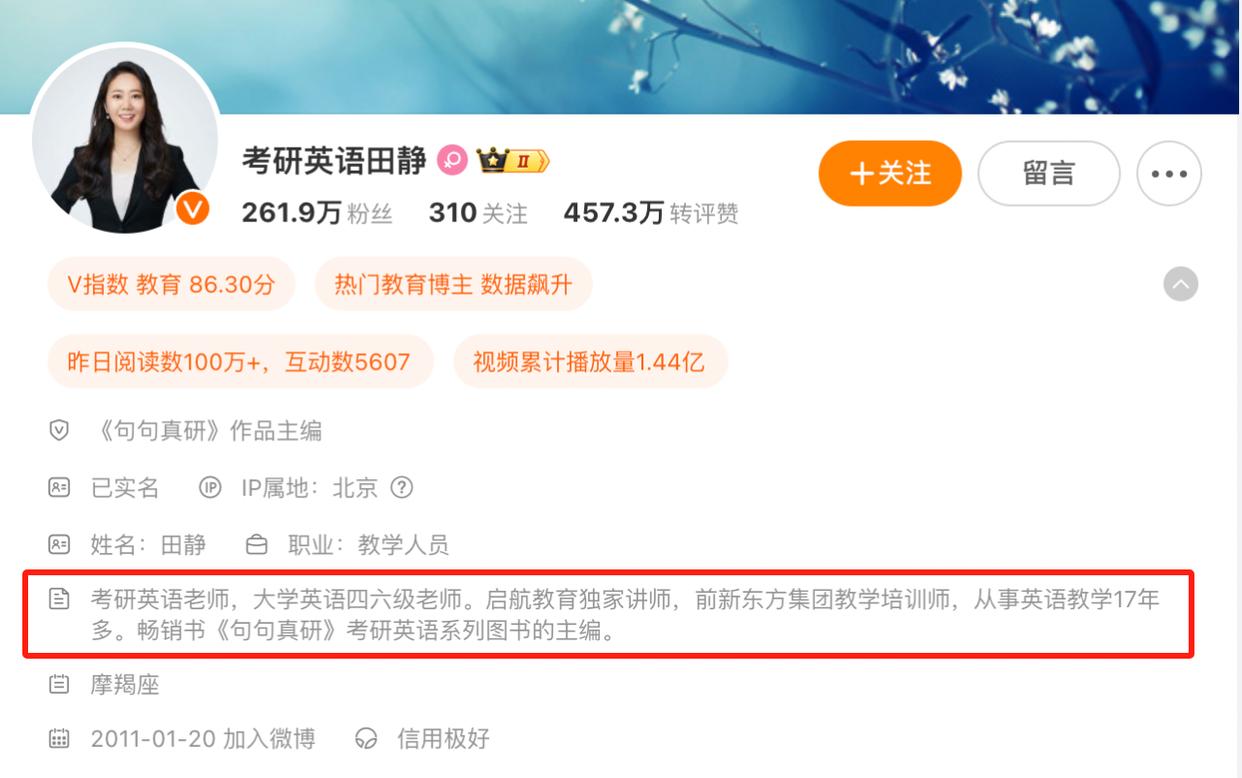

田静是谁?

她是启航教育的英语讲师,1984年出生于辽宁,硕士毕业于北京外国语大学英语专业,曾是新东方的大咖老师,号称“新东方在线名师”,如今在启航教育混得风生水起。

她在考研前发了视频,说自己也要参加2025年的英语一考试,理由是“去看题型,体验一下”。

结果成绩出来后,其他名师都晒出了分数:何凯文(假的89分,后承认71分)、周思成(77分),唯独田静这边没动静。

她声称自己“进考场只为看题,未答题故无分数”,但数学名师汤家凤当即怒斥:“只要进考场,0分也是成绩。教育者必须诚信!”

汤家凤的言辞相当犀利,直接把田静推到了道德审判台上。

网友们也开始起哄:“对啊,田静你到底考了多少分?不敢说就别参加啊!”更有甚者翻出田静以前的履历,质疑她的水平。

2、信任崩塌:从成绩到学历的全面质疑

面对舆论压力,田静选择删除社交账号中的“北京外国语大学硕士”学历背景。

这一举动被网友视为“心虚”,更引发对其教育背景真实性的猜测。这下子大家更怀疑了:“是不是教育背景也有水分啊?”

与此同时,其所属机构“爱启航”竟上线“田静的脑子”商品(售价100元),被网友嘲讽:“官方下场玩梗,吃相难看!”

尽管商品迅速下架,但这场闹剧已让公众对田静的信任跌至冰点。

3、同行反目:周思成的“最后一击”

就在大家以为事情到此为止时,3月13日,曾揭露何凯文造假的周思成,再度向田静发难。

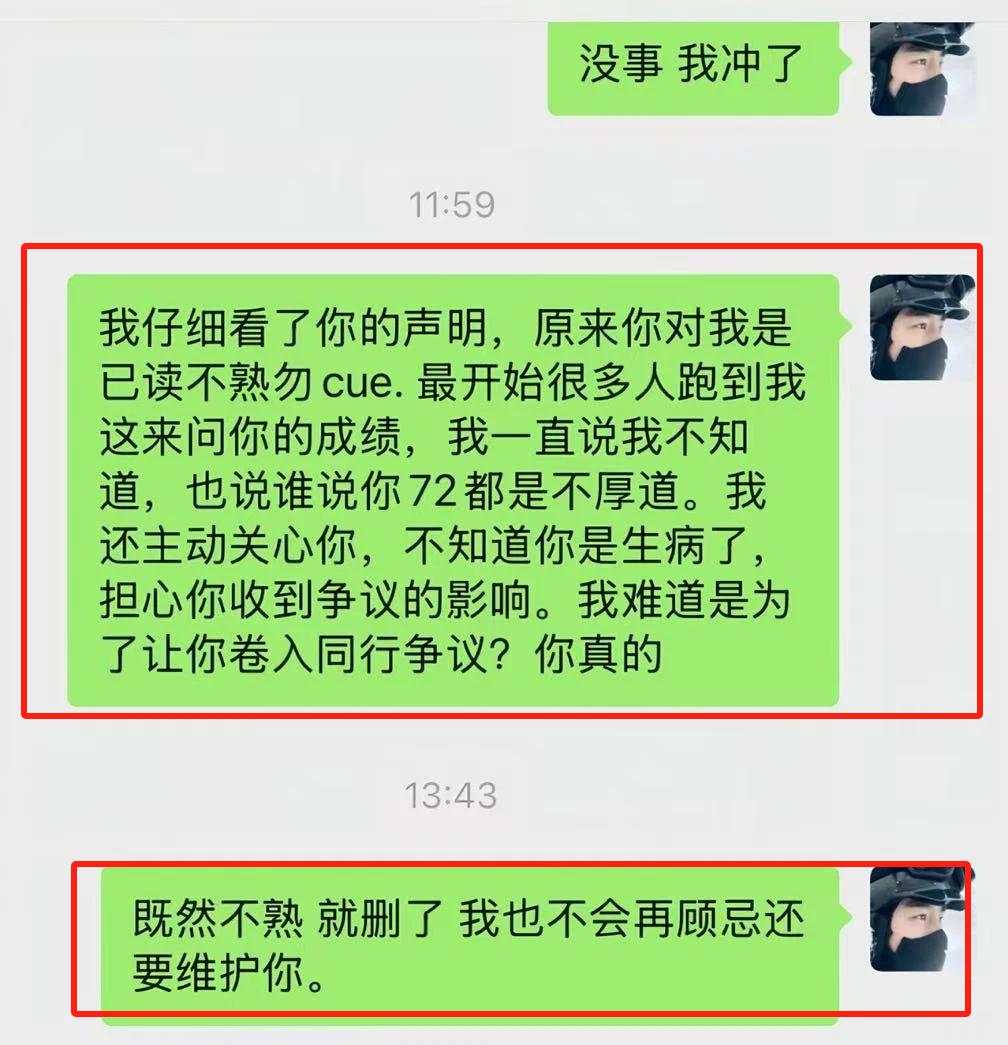

他公开两人聊天记录,控诉田静声明中“已读不熟勿cue”等言论是对其善意的侮辱,并愤然删除微信,称“不再维护虚伪同行”。

周老师之前刚把何凯文“锤”得退出考研圈,这次又把矛头对准了田静。他晒出了和田静的微信聊天记录,怒斥田静的回应声明是在讽刺自己。

至此,田静不仅失去公众信任,连行业内的支持者也所剩无几。

目前,田静本人还没再公开回应。启航教育的工作人员也表示:“成绩是个人隐私,要不要公布看田静自己的意愿,我们也不知道。”

汤家凤、周思成还在持续发声,网友们则分成两派:一派觉得田静可能是真没答题,另一派认为她在掩饰啥。

事件还在发酵,田静会不会出来查分澄清?咱们只能拭目以待。

二、考研英语培训乱象:为何“翻车”的总是英语老师?

1、“造神运动”:应试化催生的畸形生态

考研英语辅导圈长期存在一种“造神逻辑”:老师必须通过“亲自考试+晒高分”证明实力,机构则借此包装“押题精准”“提分神话”。何凯文曾直言:“虚假成绩是为维系教学可信力”。

先说何凯文。

他是文都教育的招牌老师,微博粉丝超千万,靠着“每年考英语一”的噱头吸引了不少学生。结果这次翻车,不仅自己退圈,连文都教育都跟着被质疑管理松散。

而田静呢,虽然没直接承认造假,但“没答题”这种说法实在站不住脚,连同行都看不下去,纷纷下场开撕。这俩人的崩塌,简直是考研英语培训圈的连续剧。

这种将教师能力与考试分数强行绑定的模式,本质是应试教育的极致异化——教师不再是知识传递者,而是“考试工具人”。

2、英语学科的“记忆陷阱”:能力还是套路?

为啥总是英语老师翻车?

这得从考研英语本身说起。

考研英语一满分100分,国家线一般在45到60分之间,今年难度还特别高,很多考生考得不好。

于是,培训机构就抓住了这个“痛点”,把英语包装成了“救命稻草”。何凯文晒89分,田静说“去看题”,都是为了证明自己“很牛”,能帮学生提分。

另外,考研英语被诟病为“背模板、刷真题”即可高分的科目。

何凯文、田静等名师的教学核心,往往围绕“答题技巧”“万能句型”展开,而非真正提升语言能力。

正如网友吐槽:“英语考的是记忆力,不是能力,老师水平也就那样!” 这种“速成式”培训,使得教师一旦无法自证高分,人设便瞬间崩塌。

3、行业恶性竞争:流量争夺下的“互撕狂欢”

田静与周思成的矛盾,折射出考研培训行业的激烈内卷。

机构为争夺生源,默许甚至鼓励教师通过制造话题、攻击同行博取关注。

汤家凤曾痛心疾首:“给教育留点尊严!” 但当行业沦为“流量战场”,诚信与师德只能为利益让道。

这次事件还有个亮点:名师们互相开撕。何凯文被周思成锤,田静被汤家凤和周思成双双声讨,这场面堪称“考研圈内战”。为啥这么热闹?因为竞争太激烈了!

考研培训市场是个大蛋糕,每年几百万考生,英语又是“硬骨头”,谁能多拉点学生,谁就能多赚钱。

何凯文晒高分,周思成揭假,田静被汤家凤逼问成绩,都是为了抢占话语权,证明“我比你强”。

这种互相揭短的戏码,表面上是个人恩怨,实际上是行业竞争的白热化体现。机构和老师们为了流量、为了招生,已经到了不择手段的地步。

三、名师人设崩塌的背后:考研培训的三大致命症结

1、“结果至上”的功利主义

考研机构将“通过率”“高分榜”作为唯一卖点,忽视教育本质。教师被迫参与考试造假,学生则被训练成“答题机器”。这种功利导向,与研究生培养“学术能力”的初衷背道而驰。

2、监管缺失下的“野蛮生长”

何凯文事件中,文都教育仅以“暂停合作”草草了事;田静所属机构甚至推出“卖脑子”周边。行业对教师资质、宣传内容缺乏有效审核,导致乱象丛生。

从法律的角度来看,虚假宣传、夸张宣战,到目前为此,在教育行业还没有出现过被处罚到破产的地步,于是很多机构与教师都在夸大培训效果,这是值得监管重事的。呼吁监管重视。

3、社会焦虑的“寄生者”

考研热背后是就业压力与学历崇拜。

机构利用考生“上岸”心切的心理,以“保过班”“名师押题”等话术收割韭菜。一名考生坦言:“花几万元报班,只为买一份心理安慰。”

我想追问一下,在如今的AI时代,考研英语是否该退出历史舞台?

这个认为,当前考研英语侧重阅读与翻译,却忽视实际应用(如学术写作、口语交流)。在AI翻译工具普及的今天,机械的“答题技巧”培训已显过时。是否需要改革考核方式,更注重学术英语能力?值得深思。

其次,我们是不是应该回归教育本质呢,从“应试培训”到“素养培育”。研究生教育的目标是培养研究者,而非“考试高手”。若考研辅导仍沉迷于套路化教学,即便名师不翻车,也难掩其与教育初心的背离。

最后,教培行业必须建立透明化机制。 教师资质公开、课程内容审核、成绩查询可追溯……唯有打破“黑箱操作”,才能重建公众信任。如汤家凤所言:“教育者要在年轻人面前把样子拿出来!”

总之,当教育沦为“人设游戏”,输家永远是学生。从何凯文到田静,名师崩塌的闹剧看似偶然,实则是行业积弊的必然结果。若考研培训仍沉迷于造神、互撕、割韭菜的循环,失去的将不仅是几个“名师”,更是整个教育行业的公信力。或许,唯有让教育回归“育人”的本质,才能终结这场荒诞的“崩塌连续剧”。