在黄帝与颛顼的权力过渡带上,一个被史书刻意淡化的身影正浮出历史地表——玄嚣(少昊)。

作为黄帝长子、东夷部落联盟的首领,他既非纯粹的中原王者,亦非传统认知的“边缘化人物”,而是新石器时代晚期东西方文明碰撞的关键枢纽。

他的一生,恰似一把解开上古中国“夷夏之争”真相的钥匙,其治下的凤鸟王朝,在考古学与神话学的夹缝中,显露出华夏文明多元一体的最初形态。

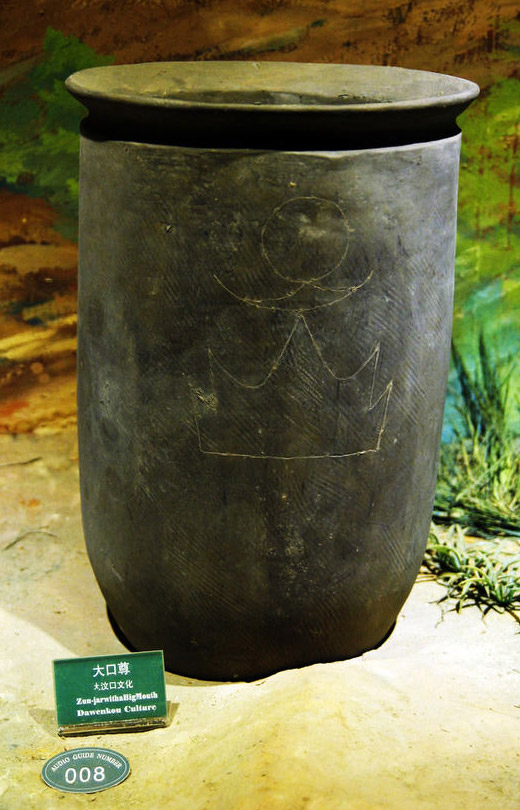

大汶口遗址出土

黄帝血脉与东夷地缘的政治实验公元前2600年前后的山东半岛,大汶口文化正步入鼎盛期。

玄嚣受封“青阳氏”(今山东曲阜一带),这个看似寻常的分封背后,暗藏黄帝部落经略东方的战略野心。

《帝王世纪》称“少昊邑于穷桑,以登帝位”,穷桑之地即曲阜,这里既是东夷文化核心区,又是海岱系玉器北传的中转站。

玄嚣的使命,是以黄帝之子的身份,将中原农耕文明与东夷的海洋性文明熔铸为新型联盟。

考古发现揭示了这场实验的复杂性:山东泰安大汶口遗址出土的陶尊刻符“日月山”,被学者解读为东夷部落的天文观测符号,而同期河南陕县庙底沟文化的彩陶纹饰在此地极少出现,说明玄嚣并未强行推行中原文化。

相反,他在曲阜建立的“鸟官制度”(《左传》载“为鸟师而鸟名”),将东夷传统的凤鸟图腾融入官僚体系——以燕雀司春、鹰隼司秋等职官设置,既保留土著信仰,又构建起跨地域治理模型。

这种“文化双轨制”,在山东尧王城遗址得到印证:该聚落同时存在中原式夯土台基与东夷特色的蛋壳黑陶高柄杯,暗示着意识形态的共存。

凌家滩遗址出土

青铜西渐与海岱文明的逆输出玄嚣时代最突破性的贡献,在于打通了长江下游与黄河中游的技术通道。

安徽马鞍山凌家滩遗址出土的玉版八卦图,其方位标识与《山海经》记载的少昊“司日月之行”职能高度吻合;

而陕西榆林石峁(mǎo)遗址发现的牙璋、玉璇玑,其工艺源头可追溯至山东济南龙山文化。这种玉礼器的跨地域传播,揭示着玄嚣治下“以玉为媒”的贸易网络:

东夷的玉器加工技术沿淮河西进,中原的粟(sù)作农业经验顺济水东传,形成中国最早的“东西文化走廊”。

更具颠覆性的是青铜技术的传播路径。

传统观点认为中国青铜器源自西北,但山东青岛三里河遗址出土的铜锥(距今4300年),将山东半岛的冶铜史提前至玄嚣时代。

这些含砷青铜器的化学构成,与塞伊马-图尔宾诺文化(欧亚草原青铜文明)器物存在相似性,暗示玄嚣部落可能通过草原丝绸之路获得冶金知识。

这种“东夷中转、西东联动”的技术传播模式,在河南洛阳二里头文化青铜爵的突然成熟中可见端倪——若无玄嚣时代的积累,商周青铜文明或将推迟数百年。

西水坡遗址的龙虎蚌塑

被神话掩盖的政治败局玄嚣的统治危机,始于气候剧变与权力重构。公元前2200年左右的小冰期,导致山东半岛稻作系统崩溃(两城镇遗址显示该时期水稻颗粒急剧减少),东夷部落被迫北迁。

《山海经·大荒东经》记载的“少昊之国,有甘山者,甘水出焉”,实为对辽东半岛老铁山文化的映射——辽宁大连郭家村文化遗址出土的稻作农具与山东岳石文化陶器同源,印证了这次跨渤海大迁徙。

而黄帝部落内部权力洗牌,成为压垮玄嚣的最后一根稻草。

《史记》隐晦提及“少昊不居帝位”,实则是颛顼借助宗教改革(“绝地天通”)强化中央集权,废除玄嚣时代的多元祭祀体系。

河南濮阳西水坡遗址的龙虎蚌塑(距今6400年),被重新诠释为天帝权威的象征,东夷凤鸟图腾从此沦为次级神祇。

玄嚣的陨落,在考古层位上表现为:山东济南龙山文化晚期聚落数量减少40%,而中原王湾三期文化聚落激增两倍——这是夷夏力量对比逆转的物质证据。

蒋庄遗址

神话碎片中的文明基因尽管政治生命终结,玄嚣的文化遗产:鸷鸟图腾却以更隐秘的方式延续。

商族自诩“天命玄鸟”(《诗经·商颂》),其鸱鸮崇拜正是东夷凤鸟信仰的变体;

周人将少昊奉为白帝(《周礼》),实为对其调和夷夏矛盾的追认。甚至秦始皇封禅泰山时“祀少昊”,亦是对东方文明的妥协姿态。

当代基因研究为这段历史提供新注脚:山东大汶口人骨DNA显示,该族群同时具有古华北与古南方成分,而O3-M122单倍群高频出现,恰与现代汉族主体基因吻合。

玄嚣治下的人群融合,或许正是华夏族形成的序章。

在江苏兴化蒋庄遗址出土的战争中,阵亡者既有中原特征的头骨创伤,又有东夷式玉琮陪葬,这种血腥而悲壮的文化交融,恰是玄嚣一生功业的残酷写照。

石峁遗址出土

重估东西文明对话的起点当“一带一路”倡议激活古丝绸之路的记忆,玄嚣的身影在历史深处愈发清晰。

他失败的统治,无意间为中国文明保存了最珍贵的基因——兼容并蓄的胸襟。

山东青岛琅琊台遗址的秦汉碑刻,与四千年前的少昊祭坛叠压在同一文化层,仿佛在诉说一个永恒的真理:真正的文明推进者,从不在史书胜利者的名单上,而在陶器纹饰的传播路径里,在青铜合金的分子结构中,在人群混血的基因图谱内。

玄嚣教会后世的,不是如何征服他者,而是怎样在差异中寻找文明的公约数,这或许才是五千年未断绝的华夏文明,最深层的生存智慧。

庙底沟文化出土