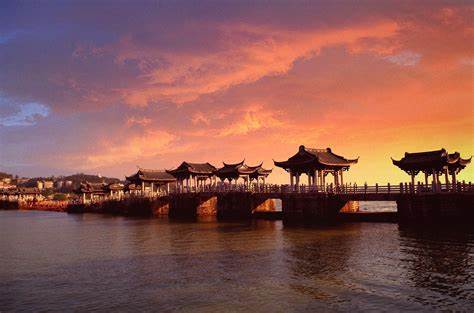

一、缘起:海上丝路的拓荒者潮汕地区背山面海的地理环境,孕育了当地人“向海而生”的基因。早在唐代,潮州便作为海上丝绸之路的重要港口,与东南亚、阿拉伯地区展开商贸往来。宋元时期,潮州窑的瓷器经樟林港远销海外,成为中外经济交流的见证。明代虽厉行海禁,但柘林、南澳等港仍以“双桅船挟私货”的方式,维系着潮汕与南洋的隐秘联系。清初海禁解除后,樟林港因暹罗大米贸易崛起,成为粤东第一大港,数以万计的潮人由此启航,开启海外谋生的征程。

二、近代:侨资铸就的商埠传奇1860年汕头开埠,成为近代潮汕经济转型的里程碑。海外潮侨虽身居异域,却以赤子之心反哺故土:

基建先驱:1906年,印尼华侨张煜南兄弟斥资300万银元建成中国首条商办铁路——潮汕铁路,打通韩江流域与港口的交通动脉。同期,华侨投资兴建汕头自来水厂、电厂,为城市现代化奠定基石。

实业兴邦:20世纪初,泰国侨领郑智勇创办通兴米行、轮船公司,带动潮汕米业与航运业;陈慈黉家族在暹罗经营米业致富后,回乡营建“岭南第一侨宅”陈慈黂故居,并投资金融、纺织等领域。至1930年代,潮汕民族工业80%有侨资参与,涵盖抽纱、罐头、火柴等行业。

文教之光:侨批(兼具汇款与家书功能的特殊凭证)成为民生支柱,1930年代潮汕地区约半数家庭依赖侨汇生存。华侨更倾力兴学,如高绳之创办汕头电灯公司后,捐建礐石中学;谢易初家族不仅创立正大集团,更资助汕头农业科研。

三、理论奠基:经济学人的家国情怀潮汕华侨对经济的贡献不止于资本,更在于思想与理论的探索:

许涤新:这位揭阳籍经济学家,早年研读《资本论》,著《广义政治经济学》开创马克思主义经济理论中国化先河。他提出“生态经济”理念,强调经济发展与自然平衡的辩证关系,为改革开放后的可持续发展提供理论支撑。

庄世平:普宁人庄世平在香港创办南洋商业银行,升起第一面五星红旗。他不仅以金融支持新中国建设,更推动深圳特区规划,并联合李嘉诚捐建汕头大学,践行“教育救国”理想。周恩来曾赞誉二人:“潮汕为中国革命贡献了两个经济人才,一个是理论的许涤新,一个是实践的庄世平。”

四、特区时代:侨力再续新篇1980年汕头经济特区成立,华侨再度成为发展引擎:

产业升级:侨资涌入纺织、玩具、电子等产业,正大集团、奥飞娱乐等企业从传统制造转向品牌创新,打造出超7000亿规模的产业集群。

平台赋能:2014年设立的华侨经济文化合作试验区,汇聚全球侨胞的科创、金融资源,建成亚洲青年运动会场馆、国际海缆登陆站等标志性工程,2021年GDP增速达20%。

文化纽带:侨批档案入选《世界记忆名录》,小公园开埠区、陈慈黉故居等侨乡地标活化重生,成为联结海外游子的精神图腾。

五、千年潮声,向海而兴从红头船到集装箱轮,从侨批馆到数字经济港,潮汕与华侨的经济共生史,是一部开拓、反哺、创新的史诗。林道乾的商海冒险、郑智勇的跨国网络、许涤新的理论智慧、庄世平的金融实践,共同诠释了“潮汕精神”的内核——勇立潮头的闯劲、心系桑梓的赤诚、敢为人先的胆识。

今日的汕头湾,华侨试验区的塔吊与百载商埠的骑楼交相辉映,讲述着“以侨为桥”的永恒故事。这片土地的记忆与未来,始终与四海潮人的脉搏同频共振。