要吃饱,乞讨不能成习惯

父亲重返南京的消息很快传开了。父亲在北京期间,住在中南海,受到毛主席给予的殊荣与关怀,这些事仿佛在江苏政军各界早就家喻户晓了。所以,父亲回到南京后,无论走到哪里,都有人夹道欢迎。每到一个地方,市民们为了看他一眼,经常挤得连公共汽车都开不动了。这其中,尤以各处军营和工厂对父亲的欢迎最为热烈!

实际上,社会上“倒许”的人倒了半天,“保许”的人也保了半天,但他们中很多人连许世友长什么样子也没见过,所以都想亲眼看一看。一看,是脚下穿着一双“布草鞋”的矮胖老头。父亲身高1.66米,几乎是一辈子身着军装,无论冬夏春秋,脚下大多是用布条编的“草鞋”!父亲不管在家里,还是在大会堂、工厂、农村和部队,他脚下基本上都是那双鞋,那双鞋成为他的特殊标志。

每当人潮推拥、万头攒动时,警卫人员总会担心父亲的安全,父亲却非常高兴。无论视察工厂、学校、机关还是部队,都不准警卫人员阻挡群众,谁愿意上前都行!

父亲到了下面各个单位,免不了讲几句话,做些“指示”。但工作人员写给他的稿,他总是念几句就撇开,之后就“以我为主”地尽情说话。不过,一旦有报纸要发表他的讲话,父亲就会把那份准备好的讲稿给他们,并且严肃交代“以它为准”。

记得有一次,父亲在一家工厂讲道:“工人阶级是社会的主人,工人阶级内部没有根本的利害冲突,大家要团结起来共同努力,建设我们的国家!过去,有些人要打倒我、抄我的家,甚至想要我的命,我都不计较。但是现在,不管是保我的人还是反我的人,都要响应毛主席的号召,抓革命、促生产!工厂绝对不能停产。假如有人再胡闹,继续搞派性,我就把他抓起来。如果有人以‘革命’的名义破坏生产、破坏设备,告诉你,我不光要把你抓起来,还要判刑、枪毙!”

父亲无论走到哪里、无论出席什么活动,最喜欢穿自己打的“布草鞋”

父亲讲到严肃处,真的是声色俱厉,很吓人。

可能“文革”动乱以来,人们从未听到哪个“当权派”敢这样直来直去地讲硬话,台下的人们全部听呆了。之后,一部分人垂头丧气,更多人则是高声欢呼、疯狂鼓掌!

我后来看见有些关于父亲的书,上面写着父亲在什么文件上批示“谁再造反,先杀后报”之类,我在这里必须澄清,这是胡编讹传、捕风捉影,父亲没有说过那样的话。

的确,父亲坚决反对动乱,主张稳定,而且对各种各样的造反派极为反感,但他并没有因为个人深受造反派之苦,而以感情代替政策。他坚定地表现出治动乱、求稳定、发展生产力的鲜明态度,实施了许多有力措施,在当时的南京和江苏其他各地,影响与作用都是相当大的。

经过一番艰苦深入的工作,造反成性的头头们不敢公开闹腾了,武斗风也煞住了,社会秩序趋向正常,南京市乃至江苏省渐渐出现了相对安定的局面。

父亲的出身与经历使他深知民间疾苦,他同老百姓之间有一种天然的血肉联系。父亲后来虽然职务高了、地位变了,但和民间底层那种天然的联系不仅没有割断,反而成了他竭诚尽心于国计民生的原动力。

担任省革委会主任之后,父亲经常下乡视察,以至南京周边一些村庄的老乡们都记住他的车牌号了。每次父亲的车一路过村口,好些小孩子就对着车敬礼、拍手,抢着叫:“许司令好!许司令你好……”

我时常跟着父亲下乡。有一次,我抓了几把糖果放在军用小挎包里,到了村头,就分给那些欢呼的孩子们。这事儿不光得到糖果的农村孩子们开心,更高兴的是父亲,他竟然大大地表扬了我一回,说我“想得周到,很懂事理”。受到表扬的我当然也开心,从那天起带糖果就成了惯例。每次下乡,父亲只要看我跟着,都要提醒我:“多带些糖果啊!你带上没?”逼得我后来不得不经常跑到鼓楼百货商场,用自己的钱给农村小孩儿买糖果,有时一买就是5斤,这在当时是我很大的一笔开销。

父亲还喜欢到老乡家里坐坐,对上了年纪的老人,他会问:“快过年了,家里有没有苞米啊?割了几斤肉?娃儿们有没有新衣服穿……”我记得当时农村条件很差,老乡家的最年长者坐一把椅子,父亲坐另一把椅子,其他人,无论男女老幼都站着或者蹲着。只要父亲到了哪一家,哪一家屋里屋外就会被乡亲们围好几层。大家你一言我一语,聊得十分开心!

有一次在行车路上,遇见两个讨饭的。父亲立刻令司机停车,他下车后亲自走到讨饭者面前,问他们是哪里人、为何出来讨饭。两个讨饭者,家乡在淮阴地区的农村。第二天,父亲就安排,亲自视察淮阴。

到了淮阴地委,父亲就对当地领导讲:你们要安排好群众生活啊,从抓生产入手,不要让社员穷得没饭吃,更不能拖儿带女出去讨饭……

没想到,那位领导非但不觉得自己有责任,反而解释说:苏北老百姓历来有外出讨饭的习惯。

父亲一听这话就火了:你怎么没有这个习惯?你去讨饭我看看!父亲把他狠批了一顿。

父亲最后说:古话说,饱暖生骨肉,饥寒起盗心。老百姓没有饭吃就会闹事,就会影响社会治安。再说,百姓寒苦,政府责任何在?

这一路上,父亲每到一地,都从上到下视察各级政府部门,一直看到那里的乡村和大队,并再三告诉相关干部:丰产要丰收,不要浪费一粒粮食。有粮无钱好办,有钱无粮不行!如果农业搞不好,农民没饭吃,我看他早晚要用锄头挖你祖坟!

今天看来,父亲是把粮食当产品而不仅仅是商品。而在当时,他是诚心诚意替老百姓着想,想的就是让所有百姓都能解决温饱问题。

在下乡视察中,父亲发现苏北有的农村缺吃少穿,长年靠政府救济,原因是“一大二公”的公社所有制束缚了农民的生产积极性。父亲看出来了原因,但事关国策,他根本解决不了。但农民种些自留地,养些鸡鸭,从事家庭副业,中央并没有统一规定,所以可以鼓励当地农民搞起来。父亲认为,这是他职权范围内的事情,应当搞好,也必须搞好。为官一任,造福一方,政府部门要尽可能改善农村生产状况,为提高老百姓生活水平多开几条路子。

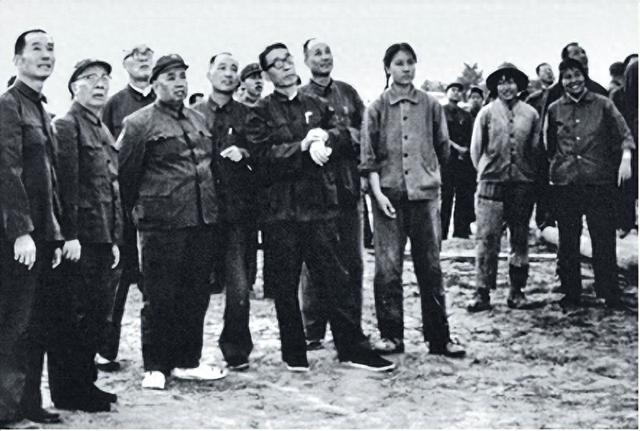

父亲在农村

父亲的司机探亲回来讲,东台革委会规定每家只准养一只鸡,如果有第二只,就要割“资本主义尾巴”。

父亲听了很生气,说:“马列的书上没写不让农民养鸡,也没写不让他们种自留地和搞家庭副业。党的政策很明白,就是要让老百姓过上好日子!养个鸡就成了走资本主义道路,要是养个猪、养个牛怎么办?这纯粹是教条主义嘛!”

父亲立刻决定召开全省县以上干部会议,专门就发展农村生产生活开展讨论,统一各级领导的认识。

在会上,父亲点名批评了东台革委会的做法,大讲农村家庭副业的必要性和重要性,并强调,要让社员养鸡、养鸭。他说:“如果农村百姓过年连个蛋都吃不上,城市还有蛋吃吗?这算什么社会主义优越性?鸡屁股就是社员自家的‘小银行’,一家的零花钱,一家的油盐酱醋,全靠几个鸡蛋去换!我就不相信养几只鸡就能变成资本主义了。”

这次会议在一定程度上打消了各级干部头脑里的条条框框,江苏省农村的家庭副业很快搞了上去,农货市场繁荣起来,物价也稳定了。全省的副食品不仅能够自给自足,还能销往全国各地。

豫剧《七品芝麻官》里有句台词:“当官不为民做主,不如回家卖红薯。”这句台词用在父亲身上,应当说是恰如其分。

早在三年困难时期,父亲视察上海警备区,没打招呼,自己去看望“南京路上好八连”,而且不进连部荣誉室等处,径直来到伙房,看当天的战士伙食。他看见伙房是用“增量法”蒸出来的开花米饭,看见菜无荤腥、清汤寡水,立刻询问匆匆赶来的连长:这样的伙食,战士能吃饱吗?

连长犹豫一下说:还可以。

父亲生气道:你讲假话,我看战士根本吃不饱。

连长无奈,吞吞吐吐地报告:粮食定量不够,菜金也少……

连队吹响开饭哨了。父亲走进食堂,一桌一桌地问过去:“你们吃得饱吗?”

“吃得饱!”每桌战士都这样大声回答。

父亲心痛地大声说道:“不,你们没吃饱!你们可以骗我,但绝不可以骗自己的肚子啊!”

那一天,父亲和“好八连”战士们一起吃了顿午饭,吃得好几个战士掉下泪来……

父亲回去就指示上海警备区领导:立刻在郊区给八连划出一块菜地,再建个养猪场,让八连干部战士自力更生,解决副食补助问题。至于其他部队,他再想办法。

这个决定很快使连队伙食有了明显改善。

1985年3月11日,父亲到上海看病,被诊断出不治之症。这时离他去世还有半年,但是父亲执意要到“好八连”再去看看。

到了八连后,见到新一代的干部战士,父亲非常高兴,兴致勃勃地给官兵们讲光荣传统,最后还和官兵们一起合影留念。那天,父亲主动提出来:照相,照相!连队有干部家属没有?要有,叫你们老婆孩子一块来,大家一起照!这才像个家嘛……

父亲与“南京路上好八连”合影

这是父亲生前看望的最后一个连队。当时八连的官兵,无人知道父亲已经身患绝症,他其实是来做临终告别的。

离开营门时,父亲留下这样一句话:好八连,将来一定要更好!