电动汽车普及的时代,电池安全已经成为一个悬而未决的热门话题。如果你曾浏览过电动汽车的相关新闻,你一定会发现,关于电池起火、爆炸的事件频频出现,这引起了无数消费者的担忧。前不久,中国工业和信息化部刚刚发布了“电动汽车用动力蓄电池安全要求”(GB38031-2025),也就是说,这项新国标被称为“史上最严电池安全标准”。这一标准的出台,意味着电动汽车电池安全进入了一个全新的时代。

什么是这一新国标?为何它会如此引人瞩目?我们今天将深入探讨这一话题,揭示出其背后不为人知的复杂性和挑战。电动汽车究竟是科技进步的代表,还是潜在安全隐患的代名词,这一问题有必要引发公众的深思和讨论。

我们先来看看这一新规的核心变化。新国标明确提出了动力电池在发生内短路时必须保证“不起火、不爆炸”,这在全球范围内都是首次提出。不难想象,这一要求不仅仅是对电池技术的挑战,更是对整个电动汽车产业链的严格要求。与之前的2020版本国标相比,新的标准无疑提高了安全性,那151超2,传统的安全评分标准已经无法适应当前电动汽车的技术进步及其复杂快捷的使用场景。

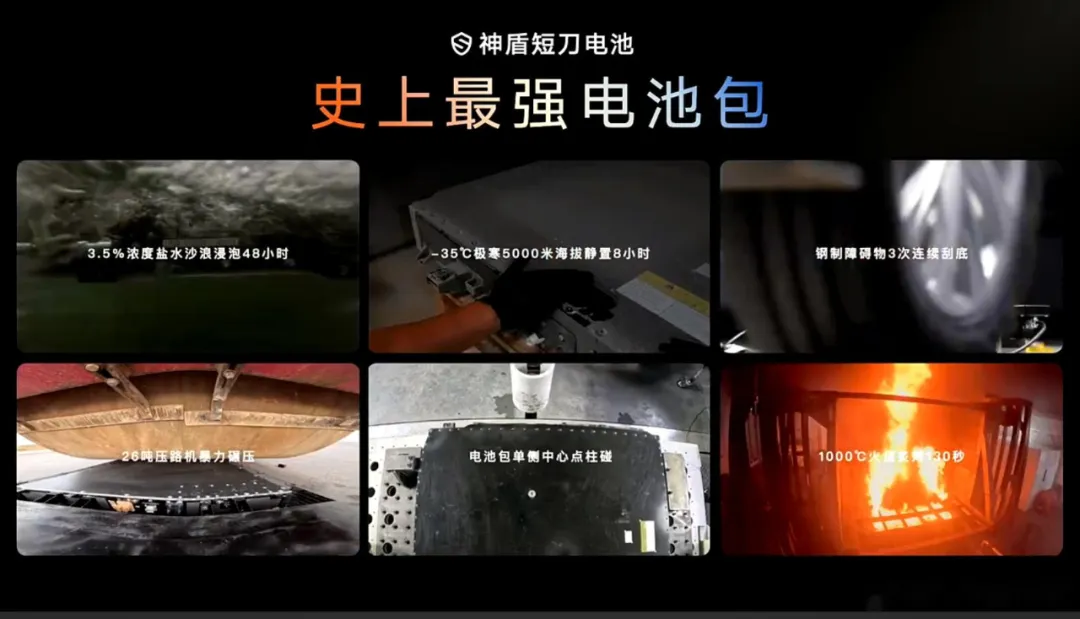

值得关注的是,新的测试项目也应运而生。例如,底部撞击测试,这一测试模拟了电池在遭遇撞击时的表现,要求电池在多次撞击后保持完整,不得有任何泄漏或起火现象。而对快充循环后的安全测试,新国标同样提出了严苛的要求。这一系列变化,直指电动汽车在日常使用过程中普遍存在的安全隐患,尤其是随着快充技术的普及,其潜在的风险更是不容小觑。

任何新规的出台都不可避免地面临着技术洗牌和挑战。业界分析认为,新国标将推动行业向技术密集型转型,固态电池等热稳定性更高的技术成为趋势。这将导致市场的集中度进一步提高,大型企业将获得更多的竞争优势,而一些资金、技术不够雄厚的中小型厂家可能会被迫退出。在这种情况下,安全标准的提高无疑会更加凸显出大企业在行业中的话语权。

不仅如此,该新标准可能会对国际贸易产生深远影响。随着行业标准的统一,国外市场对中国电池企业的信任度将提高,国际竞争力也将在提升中逐步增强。这在一定程度上,有助于中国品牌在国际市场上树立更形象。

面对这样一项严苛的标准,行业仍面临着许多挑战。首先是极端碰撞场景的局限性。虽然新规着重于电池热失控后的表现,但在现实场景中,高速碰撞极有可能导致多电芯同时短路,在某些极端工况下,电池的安全性仍无法得到全面保障。过去发生的几起电动车起火事件显示,单一的检测试验无法涵盖复杂的现实情况。

在“不错火”的定义和实际执行中可能存在一定的鸿沟。因为新的安全标准是在特定实验条件下规定的,实际应用中复杂的情况往往无法复制。例如,长时间泡水或者底部剐蹭等问题,仍然需要制造企业在设计上增加一定的安全冗余。更让人感到不安的是,一些企业可能会仅仅满足标准的最低要求,导致实际安全性能不足。

用户教育问题也是不可忽视的。电池起火后,复燃率极高,扑灭难度大,需要依赖大量水进行降温。然而,公众对电动车火灾的应急处理知识相对匮乏,可能导致救援时机的延误。这一现象提醒我们,科技进步的同时,用户意识的提升同样重要。

说到这里,很多人也许会疑问,未来电动汽车的路究竟该如何走?新规的实施标志着中国在电池安全领域的重要一步,但真正实现电动汽车的全面安全,依旧需要技术、管理和用户教育多方面的协作。未来,行业应当进一步探索全固态电池、智能热管理系统等新技术,完善事故响应机制与标准动态更新,实现从实验室到道路的全场景安全覆盖。

根据市场研究公司Statista的数据显示,预计到2025年,电动汽车的市场规模将达到7000亿美元,不可否认,电动汽车已经成为未来出行的重要组成。而作为电动汽车“心脏”的动力电池,其安全问题则成为了其中最为关键的一环。

综合来看,新国标的实施不仅仅是对电池技术的一次革命性提升,更是对整个行业的深刻影响,从根本上来说,这是一场关于安全的持久战。电动汽车在给我们带来出行便利的同时,也带来了安全隐患,这一矛盾亟待解决。公众、企业和政府需共同努力,确保技术的革新与安全的保障齐头并进,才能最终让电动汽车真正成为我们生活中可信赖的出行解决方案。

在电动汽车的未来道路上,安全和技术的术语将会交织在一起,而我们期待的是一个更加安全、便利的出行环境。在这个过程中,各方的参与和努力都将成为关键,共同推动电动车行业向更高标准迈进。这不仅是对消费者负责,更是对整个社会的责任担当。如果我们能够在安全性的基础上,不断推陈出新,未来的电动汽车将无疑为我们打开一扇全新的世界之门。

因此,在这个电动车迅速发展的时代,让我们关注电池安全、保持警惕,同时也要积极探讨解决方案,以确保我们的出行之路更加安全。随着技术的发展和政策的推动,我们有理由相信,未来的电动汽车将会迎来一个更加光明的前景。

总结来看,电动汽车电池新国标的出台,是对现有电池安全监督体系的有力补充。通过引入更严苛的测试标准,这不仅会降低事故发生的概率,还将推动技术的更新,让电动汽车作为未来的出行工具,更加安全可靠。而这条路,我们一同走过,也更加值得期待。我们既要看到挑战,还应看到机遇,期待一个安全、科技与可持续的未来。