1368年正月初四,南京紫金山南麓的祭坛前,一个四十岁的汉子在寒风中跪拜天地。当他接过"奉天承运皇帝"的玉玺时,这个曾用破碗讨饭的游僧、被元朝官吏欺压的佃农之子,完成了中国历史上最传奇的逆袭。朱元璋的崛起不仅是个人命运的转折,更是中国帝制时代阶级流动的绝响。透过这位布衣天子的复杂人生,我们得以窥见传统社会权力运作的深层密码。

一、乱世枭雄的崛起密码

在至正四年(1344年)的淮北大饥荒中,朱重八十七天内失去父母兄长,这段经历如同淬火的钢刀,锻造出他冷酷坚韧的个性。加入红巾军后,这个目不识丁的农民展现出惊人的军事天赋:1355年渡江战役,他亲率精锐突破元军封锁;1363年鄱阳湖大战,以火攻战术全歼陈友谅六十万水师。这些经典战例背后,是朱元璋对传统兵法"以正合,以奇胜"的创造性运用。

在政治谋略方面,朱元璋深谙"高筑墙、广积粮、缓称王"的生存哲学。当其他起义领袖急于称帝时,他默默推行屯田制,在控制区建立军民合一的基层组织。这种务实作风使他在元末群雄中异军突起,正如《明史》所载:"太祖之兴,虽曰人谋,亦天所授也。"

对知识分子的策略更显其政治智慧。他礼聘刘基、宋濂等浙东士人,却始终保持着底层民众对文人的警惕。这种矛盾心态在洪武三年(1370年)的科举改革中显露无疑:既需要士大夫治国,又刻意打压江南士族,开创了"南北榜"的取士制度。

二、铁腕治国的双重面相

洪武年间的中央集权堪称历代之最。朱元璋废除丞相制,设六部直属皇帝,构建起直达乡村的里甲制度。这种"皇帝—官僚—民众"的三元结构,使皇权渗透到社会每个毛孔。但过度集权带来反噬效应,据《大诰》记载,皇帝每日批阅奏章200余件,处理国事400余项,这种超负荷工作为其偏执性格埋下伏笔。

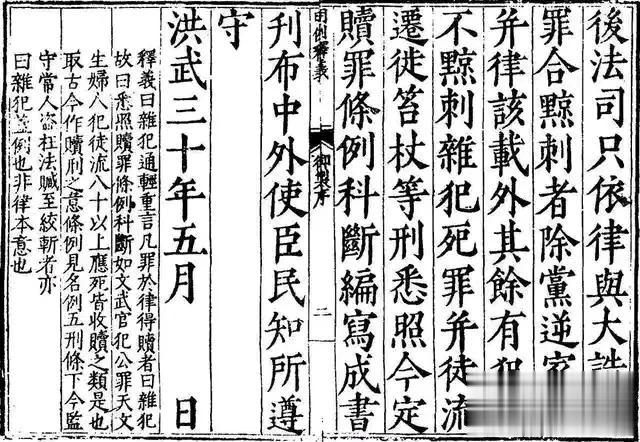

反贪风暴中显露的人性悖论令人深思。出身贫寒的皇帝对贪腐深恶痛绝,《大明律》规定贪污六十两即处斩。但"空印案""郭桓案"等大狱牵连数万人,其中不乏冤死者。这种宁枉勿纵的肃贪方式,反而加剧了官僚体系的扭曲。

经济政策同样充满矛盾。推行"路引制"限制人口流动的同时,大规模移民垦荒;减轻江南赋税却对张士诚旧地课以重赋。这些政策既恢复战后经济,又造成新的社会裂痕。明初全国垦田面积从洪武元年的180万顷增至二十四年(1391年)的387万顷,数字背后是行政强力的推动。