在我国近代史中,林彪以其卓越的军事才能闻名于世,平型关大捷让他威名远扬,辽沈战役更是让他一战封神。然而,在他波澜壮阔的军事生涯背后,还有着鲜为人知的一面,尤其是他对父母那份至纯至孝的感情,宛如一首深沉的乐章,奏响了人性中温暖的旋律。

军团长林彪

严父期许,少年志远

1907年12月5日,林彪出生在湖北黄冈县回龙山林家大塆。他的父亲林明卿,虽然生活在一个普通的农村山区,却有着不同于常人的见识呢。

林家起初家境贫寒,人口众多且没有丰厚的遗产继承。在林彪姐夫病逝后,姐姐林宝珠于1921年带着两个幼子回到娘家,并在父亲建议下买回两台织布机。林明卿学过织布,他辞掉外面的工作,叫回大儿子林庆佛,一家人齐心协力,生意逐渐有了起色,林家也慢慢成为林家大湾的大户 。

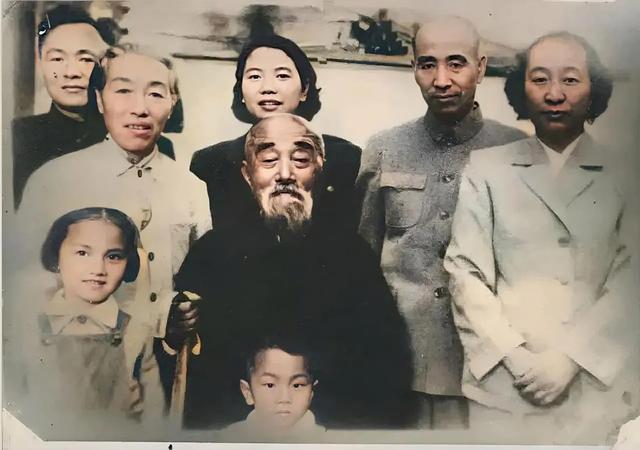

林家合影留念照片

林明卿深知读书的重要性,坚持让孩子们读书。林彪9岁便进入私塾,他对知识的渴望超乎常人,除了帮家里干活,几乎整日沉浸在书本之中,甚至吃饭时也手不释卷,因此被人称作“书呆子”。林明卿曾期望林彪毕业后能当个教书先生,安稳度日。但年少的林彪心中却有着更大的抱负,他对父亲说:“我一辈子不满,不要误人子弟。现在国家不太平,我想报效国家当兵去,为老百姓打天下。” 这让林明卿大为惊讶,在他看来,林彪性格内向,不像是适合打仗的人。但他不知道,平日里林彪上山打柴时,经常和小伙伴们玩打仗游戏,每次都争着当司令,即便因鞋子磨损快遭到责骂,他也从未放弃过对军事的热爱,甚至还在鞋底钉铁皮以延长鞋子寿命,继续享受“指挥战斗”的快乐。

1925年,在堂兄林育南、林育英的影响和支持下,林彪不顾父亲的坚决反对,毅然报考了黄埔军校。从此,他踏上了波澜壮阔的军事征程,开启了属于自己的时代。这一决定,虽违背了父亲的期望,却也成为了他人生中至关重要的转折点 。

元帅林彪

烽火岁月,家书寄情。

1937年9月,林彪迎来了军事生涯中的高光时刻——指挥了平型关大捷。此役,他率领的八路军115师歼灭日寇板垣师团1000余人,打破了“日军不可战胜”的神话,就连蒋介石也亲自签发了嘉奖电,林彪因此闻名国内外。

不久后,林明卿迎来了60岁大寿。黄冈国民党要员专门为他贺寿,用国民党湖南省政府官印拼成“寿”字中堂,场面十分热闹。远在山西前线的林彪,心中也挂念着父亲,他在百忙之中给父亲写了一封信,简要介绍了平型关战斗的经过,信中充满了坚定与豪情,表示今后要带领部队消灭更多的日本鬼子,保家卫国 。

林彪全家照片

林明卿收到信后,心中既欢喜又担忧。欢喜的是儿子在战场上取得了辉煌的战绩,成为了国家的英雄;担忧的是日本鬼子必然会因此疯狂报复,家人的安全将受到威胁。

果不其然,1938年春,日军逼近武汉,战争的阴云笼罩着林家。为了躲避战火,林明卿不得不携全家(长子媳妇、三儿子夫妇、长女、四个孙子和十名工人)踏上南逃之路。他们先是租了两条木船,带着糊口的织布机,一家老少辗转来到武汉。然而,武汉武汉也不是久留之地,随着日军的进逼,他们又继续南下,经过洪湖、监利,到达沅江的草尾镇。一路上,风餐露宿,历经艰辛,许多一起逃难的人受不了苦选择回去,但林家深知退路已无,只能咬牙坚持 。

林豆豆

在湖南衡阳乡下,林明卿安上织布机,生产中国军队急需的绑腿和棉布,以此维持一家人的生计。这一待就是三年,然而,战争的形势愈发严峻,1944年4月,风传日本人即将打到衡阳,林家再次陷入了困境,不得不跟着难民逃向云贵。

乱世寻亲,父子重逢

在逃难的途中,林家遭遇了巨大的变故。林彪的母亲林陈氏,这位贤惠敦厚的女性,在广西柳州时,看到一位被遗弃的病中妇女十分可怜,便将仅有的一点稀饭喂给她吃。然而,她并不知道那个妇女患的是霍乱,就这样不幸被传染。林陈氏很快就病逝了,去世前,她泪流满面,伸出两个指头,林明卿明白,她是在思念远在他乡的二儿子林彪。一家人悲痛万分,将林陈氏葬在柳州郊外,并请人刻了石碑:“抗日将领林彪母亲之墓” 。

此时的林彪,远在延安,虽然不能陪伴在父母身边,但他时刻牵挂着家人。得知家人逃难的消息后,他四处打听,却始终没有确切的消息。1943年冬,逃难到贵州的林明卿觉得生活陷入了绝境,无奈之下,让三儿子林育菊给林彪拍了电报:“敌伪侵袭,故土沦陷,家人逃难在黔,母病逝,亟盼援救,父。” 林彪接到电报后,心急如焚,在延安自产草纸上写下了“严父来电急,呼救难途中,慈母死荒郊,他人无消息”的诗句,以表达自己的焦虑与悲痛 。

毛泽东主席得知此事后,指示让周恩来亲自办理。周恩来批示刘少文处理,刘少文请冯玉祥将军夫人李德全帮忙。当时的李德全负责国民党救济总署的红十字会工作,专门安置难民,她派人在独山找了好多天,总算找到了林明卿一家。

1944年6月,组织上安排林明卿一家前往延安,同行的有200多人,乘坐3辆大卡车。车队到达甘泉时,林彪和叶群早已在那里等候。当车队一停,穿着灰军装、背着草帽的林彪,眼眶瞬间红了,他急忙迎上去,小心翼翼地把父亲林明卿搀扶下车,又搀扶着他来到交际处的餐厅。那一刻,父子俩心中千言万语,却又不知从何说起,唯有紧紧相拥 。

平型关大捷

当时的朱德总司令得知林明卿到来后,专门下令让他吃特灶,这在当时是延安的最高礼遇。

因为林彪小弟弟林向荣在太原战役中牺牲,林明卿还享受烈士家属待遇,每月领取生活费。在延安的日子里,林彪一家暂时告别了战火纷飞的日子,过上了相对平静的生活。

林彪对父亲也是关怀备至,只要他在延安,每月必定亲自去看望父亲,常常独自前往,给父亲带上一些平常难以吃到的好东西 。

晚年遗憾,父爱永藏

1949年2月,北平和平解放后,林彪将一家人接到了北平北平(现在的北京),一家人终于团聚在一起。然而,生活的波折并未就此结束。1959年5月,林彪的大哥林庆佛因脑溢血去世,时年57岁。为了不让父亲伤心,林彪一直瞒着这个消息。林明卿见大儿子一连好几年都没来看自己,时常询问,家人只能以林庆佛工作忙来搪塞 。

1962年1月14日,这是一个让林彪悲痛万分的日子。当时,他正紧张地准备七千人大会的讲话稿,却突然传来父亲林明卿因脑溢血突然逝世的噩耗,享年85岁。林彪得知后,立即赶到阜外医院向父亲告别,那一刻,他的世界仿佛崩塌了。林明卿的丧事由中央组织部主办,叶群让秘书李德作为家属代表照应。墓址选在北京西郊福田公墓,林彪以林育容的名字为父亲立墓碑 。

送葬后,林彪对秘书李德说:“我父亲住院期间,阜外医院的大夫护士、看护人员费了不少心血,你在三座门服务处订几桌饭招待一下,表示我的谢意。” 从这些细节中,足以看出林彪对父亲的感恩与敬重。

尽管林彪在历史的洪流中扮演了复杂的角色,但他对父母的这份至孝之情,却如同一束温暖的光,照亮了那段充满硝烟与动荡的岁月,也让我们看到了他作为普通人的一面,那份对家庭、对亲情的眷恋与守护 。