【一、刘伯承运筹帷幄,国民党折戟鲁南】

1947年3月,蒋介石在全面攻势受挫后,调整战略,集中主力对山东和陕北解放区发动了“重点进攻”。他希望通过这一行动,大量削弱解放军的力量,同时打击解放区军民的士气。

在陈毅和粟裕的领导下,华东野战军与彭德怀指挥的西北野战军协同作战,成功抵御了国民党军队的猛烈进攻。双方在孟良崮、羊马河、蟠龙镇、青化砭等多个关键战场展开激烈交锋,我军在这些战役中取得了显著战果,大量消灭了敌军有生力量。

蒋介石的猛烈攻势给解放区带来了巨大损失,农村、农田和基层党组织几乎被摧毁殆尽。在这种严峻形势下,我野战军面临的斗争压力极为沉重。

在这个阶段,刘伯承和邓小平领导的晋冀鲁豫野战军成为了中央军委在全国范围内唯一可以调动的机动力量。这支部队在战略上扮演了关键角色,为后续的军事行动提供了重要的支持。

1947年6月初,为缓解山东和陕北解放区的困境,刘邓首长制定了战略计划,指示野战军跨过黄河向南推进。部队在郓城一带集结,摆出进攻徐州的架势,意图引诱国民党主力部队进入鲁西南地区,随后将其歼灭。这一行动旨在重挫敌人的嚣张势头,削弱其战斗力。

6月30日晚,刘伯承和邓小平亲自指挥晋冀鲁豫野战军的三个纵队,在密集炮火的掩护下,成功突破了刘汝明55师的黄河防线。部队迅速渡河,向郓城发起猛烈进攻。与此同时,华东野战军从西线推进,两支部队形成南北夹击之势。这一行动令徐州方面大为震动,南京的"国防部"陷入一片慌乱。

在南京的军事战略讨论会上,蒋介石向在场的将领们表达了他的看法:“跨过黄河进入鲁西南地区,这步棋走得太险,简直是自寻死路。刘伯承这个人,向来深谋远虑,总能提前布局,他不会选择这种绝路的。”

为了阻止刘邓和陈粟两支主力部队在大运河南部汇合,蒋介石迅速调集了四个整编师(包括第32、58、66和70师),组建了第二兵团。这个兵团由王敬久负责指挥,沿着金乡到郓城的公路向北推进,目标是救援被困在郓城的刘汝明兵团。

王敬久虽然拥有十万兵力,但面对刘邓部队时却显得畏首畏尾。在他的部署下,国民党军队被分成两路:一路从砀山出发,直扑郓城;另一路则从嘉祥进军,目标锁定郓城南部的六营集。他的战略意图很明显,就是想通过这种夹击的方式,迫使刘邓部队退回到黄河以北地区。

面对敌军的部署,刘伯承司令决定采取主动出击的策略。他计划先攻打敌军的一个据点,吸引其他部队前来支援,然后集中火力逐个击破。在敌军增援部队还未到达之前,迅速消灭郓城的敌军。接着,调动所有兵力,在战场上分割并歼灭王敬久指挥的部队。这种战术旨在通过快速行动和集中火力,逐步削弱敌军的力量,最终取得战斗的胜利。

当时晋冀鲁豫野战军的实力并不占优,只有15个旅,总人数约12万。而他们面对的敌军却强大得多,拥有10个整编师,人数高达18万。尽管如此,在刘伯承司令员的巧妙指挥下,敌军始终处于下风,难以找到突破口,完全陷入了被动局面。

7月7日,王敬久将兵团指挥部设在离郓城70公里的金乡,之后便不愿再移动。金乡是他的故乡,驻扎在此让他感到荣耀,每日忙于各种社交活动,享受着回归故里的满足感。

刘汝明此刻心如刀绞,因为王敬久袖手旁观,导致驻守郓城的第55师在杨勇和苏振华指挥的晋冀鲁豫野战军1纵的全面围攻下,已经濒临全军覆没的绝境。

截至7月10日,刘邓大军的4个主力纵队和2个独立旅已成功攻占郓城和定陶。他们以郓城和鄄城为基地,全面展开部署,牢牢掌握了战局主动权。即便王敬久此时发动进攻,也难以迫使刘邓部队陷入背水一战的困境。

第2兵团此时采取了分散部署的策略,将部队呈线性排列。70师作为先锋,驻扎在嘉祥与郓城交界处;32师则驻守在嘉祥南部的独山集;66师部署在更南边的羊山集;58师则位于金乡一带。这种布阵方式使各师之间保持一定距离,形成了一条纵向防线。

王敬久采取了一种保守的防御策略,他的主要目标是避免损失而非主动出击。一旦刘邓部队对任何防线发起攻击,王敬久就会迅速将部队撤回金乡,甚至进一步向南撤退至枣庄,以确保兵力的安全。

然而,王敬久完全没料到,刘伯承的野心远超他的预期:晋冀鲁豫野战军的目标并非仅仅针对他麾下的一个师,而是同时瞄准了三个师的兵力。

7月12日,王敬久发现郓城失守,担心第70师处境危险,立即指示师长陈颐鼎带领部队从嘉祥向南撤离。同时,他命令第32师从独山集向北行动,协助第70师安全撤退。

7月13日,这两个师接连收到了两个互相冲突的指令。先是让70师去靠近32师,接着又让32师去接近70师。这样一来,整整一天的时间就被浪费掉了。

7月14日清晨,我军杨勇率领的第一纵队和王近山指挥的第六纵队,对敌军两个师的2万多人发起了突袭。敌军在追击中陷入混乱,最终仓皇逃至嘉祥以西20公里的六营集。

陈颐鼎进入六营集后,仔细察看了一圈,心里顿时凉了半截。这个村子规模不大,总共也就两百来户,粮食储备不足,水源更是紧张,想要长期坚守几乎不可能。他立即向金乡兵团指挥部发了紧急电报,恳请王敬久尽快派兵增援,协助他们突围出去。

陈再道指挥的第二纵队和陈锡联率领的第三纵队同时对羊山集的国民党第66师展开猛攻。敌军在多个战场都陷入困境,根本无力支援六营集。

在南京保卫战期间,王敬久就已经是陈的直接上司。在国民党军队中,派系斗争严重,各派之间壁垒分明。如果不是因为自身处境艰难,王敬久不会对70师的困境袖手旁观。当时的局势复杂,王敬久自身也面临巨大压力,无法伸出援手。这种情况在当时的国民党军队中并不罕见,派系之间的利益冲突往往导致部队之间的支援变得困难重重。

六营集地区缺水严重,连一口水井都没有。正值炎热的夏季,气温极高。即便解放军采取围困战术而不直接进攻,两万多名士兵在缺粮断水的情况下,也会因饥渴而丧命。时间一长,军队士气必然崩溃,国军想要突围几乎不可能。

这个地方就像是三国时代街亭那样的战略要地,陈颐鼎在这里扮演的角色,相当于当年镇守街亭的将领。

陈颐鼎虽然性格傲慢,但他并不愚蠢。他意识到六营集的地形极为不利,自己绝不能重蹈马谡的覆辙。面对这种局面,他果断决定采取最明智的策略——迅速撤离,避免陷入无法挽回的困境。

7月14日晚,解放军对六营集发起攻势。陈颐鼎在师部紧急下令部队向东撤退,计划先撤至济宁固守,等待援军。此时,参谋报告称东面的解放军火力较弱,可能兵力有限。

陈颐鼎心中暗自窃喜,认为刘伯承缺乏战略眼光,邓小平智慧不足,解放军更是犯了低级错误。他觉得对方放着东面不攻,反而将主力集中在其他三个方向,简直是白白送上门的机会。

他毫不犹豫,直接命令70师和32师分别从左右两侧向济宁方向突破包围。

国民党军队匆忙撤离六营集,未及穿戴盔甲、备好马匹,便仓促逃窜。途中,四面八方突然响起激烈的喊杀声和密集的枪炮声,解放军如潮水般从各个方向涌来,迅速包围了撤退的国军部队。

陈颐鼎这才发现自己掉进了刘伯承设下的“围三缺一”陷阱,可惜为时已晚。眼下,国军已经深入解放军的埋伏圈,形势对他们极为不利,进攻或许还有一线生机,防守则毫无胜算。想撤回六营集?简直是异想天开,根本不可能实现。

整编70师配备美式武器才一年出头,在国民党军队中属于顶尖主力。但陈颐鼎的部队士气低落,指挥混乱,面对解放军的猛烈进攻,迅速土崩瓦解。

在漆黑的夜晚,炮火的闪光成了唯一的光源,国民党军队陷入极度混乱。士兵们四处逃窜,枪声一响就立刻转向另一个方向。指挥系统完全失灵,排长找不到班长,连长也失去了对排长的联系。不断有人跌倒,随即被后面涌来的人群和战马无情践踏。

短短几小时内,解放军的迅猛攻势彻底击溃了敌军两个主力师。陈颐鼎和副手罗哲东在混乱中躲进了玉米地,连军帽都顾不上捡,狼狈逃窜。然而,他们的逃亡计划并未成功。次日清晨,面对解放军冰冷的枪口,两人别无选择,只能束手就擒,举手投降。

在六营集的战斗中,国民党军队遭受了沉重打击,将近1.9万名士兵或死或伤或被俘,大量崭新的美式装备也被刘邓大军收缴。国民党第32师师长唐永良仅带着少量随从在混乱中侥幸脱身。相比之下,解放军的伤亡人数仅为一千余人,损失相对较小。这场战斗进一步削弱了国民党的军事力量,同时为解放军提供了大量急需的武器装备。

六营集战斗结束后,第66师被困在羊山集,就像掉进陷阱的猎物一样。尽管师长宋瑞珂带领部队拼命抵抗,但最终在7月28日被彻底消灭。

1947年6月30日至7月28日期间,国民党军队集中43个旅的兵力,从多个方向向鲁西南地区推进,意图与刘邓指挥的解放军主力展开决战。然而,在激烈的交战中,国民党军队遭受重创,9个半旅被歼灭,损失兵力超过6万人。此外,解放军还缴获了800余门各类火炮及大量军用物资。这场战役以国民党军队的战略失败告终。

王敬久最后成了孤家寡人,但他反应挺快,一看情况不对就溜进了济宁城。要不是他跑得及时,估计就得和陈颐鼎、宋瑞珂一起待在收容所了。

【二、“刘伯承居然请我住在他司令部里”】

在解放军俘虏陈颐鼎后,他深感羞愧和愤怒。作为一名国军中将,他在混乱中犯下如此低级的错误,实在令人难以接受。尽管他曾考虑通过自杀来展现对“党国”的忠诚,但最终因缺乏勇气而未能付诸行动。这一事件不仅暴露了他的个人弱点,也反映了当时局势的复杂和艰难。

两天后,陈颐鼎终于见到了刘伯承。这位共产党军队的领导人,蒋介石和国民党的高级将领们都对他心存畏惧。刘伯承的出现,让陈颐鼎感受到了战场上的紧张气氛。

多年后,陈颐鼎仍清晰地记得那个酷热的七月下午。他第一次见到刘伯承,这位被传颂为用兵如神的人物,竟是个中等身材、肩膀宽阔、背脊厚实的中年人。刘伯承戴着一副琥珀色镜框的眼镜,一只眼睛深陷,给人留下深刻印象。

刘伯承语气平和地说道:"我准备了些简单的酒菜,请陈将军放松一下。虽然我们在战场上是对立的,但离开战场后完全可以成为朋友。"

陈颐鼎感到十分意外和欣喜:眼前这位将领完全没有军人那种粗犷气质,反而更像是一位温文尔雅的学者。

几天前,他在师里还是呼风唤雨、一言九鼎的最高领导,如今站在刘伯承面前,却显得手足无措,连话都不知道该怎么说了。

刘伯承察觉到对方的心思,直言道:"陈将军在抗日战争中指挥部队作战勇猛,表现突出,这是大家亲眼所见的,我对他深感敬佩。"

陈颐鼎听到这番话,内心深受触动。在长达八年的抗日战争中,他率领部队四处征战,击毙了许多日军。特别是1945年,他作为国民政府代表,率军进驻被日本侵占长达半个世纪的台湾,这一壮举不仅让中华民族扬眉吐气,也成为他一生中最引以为豪、最感欣慰的经历。

他曾投身北伐战役,当时国民革命军每到一处,都受到百姓的热烈迎接。对抗北洋军阀的战役进展迅速,不到两年时间,军队就从广州推进到了北平,展现了非凡的气势和力量。

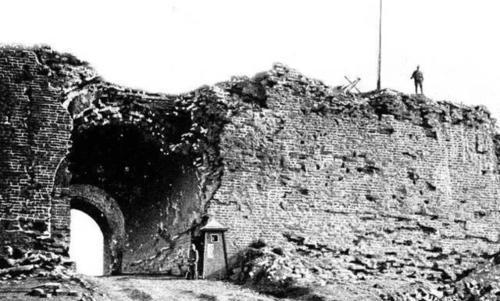

在南京保卫战中,陈颐鼎担任87师261旅旅长,负责防守光华门。从12月7日到13日,他的部队与日军展开激烈战斗,成功阻止了敌人的多次进攻。日军在战斗中损失惨重,不仅伤亡众多,还损失了几辆坦克,但始终未能突破光华门的防线。陈颐鼎的指挥和士兵的顽强抵抗,为南京保卫战增添了重要的一笔。

13日清晨,他获悉南京已全面沦陷,无奈之下只能下令撤军。部队瞬间瓦解,他匆忙逃至江边,目睹江面上漂浮着大量尸体,江水被染得通红,心中充满悲痛与愤怒。

他心有不甘,打算在江边集结部队,与追击的日军决一死战。然而,日军迅速逼近,他的士兵士气全无,刚一交锋便溃不成军。无奈之下,他只能抱着一块门板,借助它漂过了长江。

南京保卫战中,87师几乎全军覆没。能够成功突围的士兵屈指可数,绝大多数官兵要么在战斗中壮烈牺牲,要么落入日军之手后惨遭屠杀。这支部队在南京城内的遭遇,成为了抗战史上最为惨痛的一页。日军的暴行使得87师的建制几乎完全被摧毁,幸存者寥寥无几。这场战役不仅展现了抗日将士的英勇,也揭露了侵略者的残暴本质。

抗日战争爆发初期,国民党军第87师是当时为数不多的全德式装备部队。该师总兵力超过一万人,在淞沪会战中损失了超过半数兵力,随后在南京保卫战中又牺牲了接近五千名官兵。最终,这支精锐部队几乎全员壮烈殉国。

1945年台湾回归祖国怀抱时,他带领第70军从基隆上岸,随后乘火车前往台北。虽然这段路程只有30多公里,但火车却行驶了超过四个小时。途中,他们多次下车,与沿途热烈欢迎的民众握手,每次都被这深情厚谊感动得热泪盈眶。

刘伯承的一席话触动了陈颐鼎内心深处的道德感,他不禁感叹道:“以前咱们革命军上下一心,同生共死,老百姓夹道欢迎,大家斗志满满。现在倒好,老百姓看见咱们就像躲瘟神似的,这里头的道理,咱们真得好好琢磨琢磨。”

两人一提到抗日战争,立刻打开了话匣子。陈颐鼎原本话不多,但聊到军事就收不住了。他和刘伯承都是军校毕业的,讨论起战术来特别投缘,酒也一杯接一杯地喝。

夜幕降临,月亮缓缓升起,陈颐鼎正准备离开。刘伯承见状,开口道:“天色已晚,陈将军若是不介意,不妨在司令部暂住几日,之后再作安排。”

陈颐鼎感到十分意外:司令部作为核心指挥机构,向来戒备森严,刘伯承却毫不避讳地安排他这个战败将领住进自己的驻地,这份信任确实出乎意料。

他原本打算婉拒,表示不太合适,但刘伯承态度坚决,执意让他留下。这个四合院有三间房,刘伯承住在北屋,邓小平住在西屋,但当时他不在,于是陈颐鼎就住进了东屋。

在刘伯承指挥羊山战役期间,司令部内挂满了作战地图,桌上堆满了文件。陈颐鼎的行动并未受到限制。邓小平回来后,他们三人每天一起用餐。

陈颐鼎在院子里踱步,手里摇着蒲扇,耳边传来刘伯承屋里电话的持续铃声,直到深夜灯还亮着。几天后,电话声逐渐减少,他意识到羊山的66师已经彻底溃败。

他在日记中深有感触地写道:过去关于刘伯承的种种传奇故事,我总觉得是道听途说,直到和他朝夕相处后,我才意识到,外界所了解的刘伯承,仅仅是他人格魅力的一部分,就像大海中的一片港湾,或者冰山露出水面的一小角……

数日后,晋冀鲁豫野战军计划向大别山进军,陈颐鼎因故无法随行。刘伯承向他提供了两个方案:一是前往解放区参观,二是若愿意,也可自行返回南京。

陈颐鼎决定前往解放区。在华北解放区,他亲眼看到了成千上万的人民群众在获得解放后脸上洋溢的幸福和喜悦,感受到了解放区蓬勃发展的活力和希望。这一切让他深有感触,内心也为之动容。

二十多年前,他正值青春年华,毅然放下书本投身军旅,决心为革命事业献身沙场,甚至做好了战死疆场的准备。这一切不正是为了亲眼见证如今这样的局面吗?

刘伯承司令员率领部队跨过淮河,直插大别山。不到半年时间,他又指挥中原野战军在淮海战役中展开激烈战斗。紧接着,他带领二野三十多万精锐部队渡过长江,与三野并肩作战,成功解放了江西、安徽、浙江和福建等地。

1949年秋天,第二野战军向西南地区发起进攻,成功穿越三峡这一天然屏障。随后,他们迅速解放了成都、重庆和贵阳,而昆明则通过和平方式宣布起义。国民党在西南地区部署的百万军队,短短一个多月内便土崩瓦解。至此,四川、云南、贵州三省全部获得解放。

【三、人生不失意,焉能慕知己?】

1950年11月,刘伯承刚上任西南军政委员会主席没多久,就向中央提交了辞职申请,希望卸任自己的军政职务。与此同时,他提出了一个关键性建议:在南京建立中国人民解放军军事学院。这个提议旨在加强军队的教育培训体系,提升整体军事素质。刘伯承的这一举措,既反映了他对个人职务的审慎态度,也体现了他对军队建设的长远考虑。

毛主席和中央军委在收到报告后,对此事高度重视。他们认为,这是人民解放军迈向现代化的关键环节,必须由具备卓越才能和高尚品德的人来承担这一重任。

中央军委迅速做出决定,指派刘伯承担任新成立的中国人民解放军军事学院的第一任院长。这一任命标志着军事教育体系的重要一步,刘伯承的领导和经验将对学院的建立和发展起到关键作用。他的职责不仅包括学院的日常管理,还涉及课程设计和教学方法的创新,以确保培养出高素质的军事人才。这一决策反映了中央军委对军事教育的高度重视,以及对刘伯承能力的充分信任。

刘伯承对办学这件事相当熟悉。他在苏联伏龙芝军事学院接受过系统教育,后来在红军时期还亲自负责过红军大学的建设和管理工作。这段经历让他积累了丰富的办学经验,为日后从事教育工作打下了坚实基础。

当前,建设标准化、现代化的军事院校成为当务之急。这类院校急需大量具备现代军事理论知识和实战教学能力的专业教官。虽然解放军内部确实存在这类人才,但数量远远不能满足实际需求。培养高素质军事教育人才已成为制约军事院校发展的关键瓶颈,亟待解决。

在朝鲜战争激烈进行之际,中国急需培养具备系统军事理论知识和实战经验的专业人才,以应对现代化战争的要求,确保国家主权和领土安全。

面对军事学院师资不足的困境,刘伯承展现出非凡的胆识和远见。他提出了一项大胆的举措:从国民党军队中选拔一批有经验的军官担任教职。这一决策不仅有效缓解了教员短缺的现状,更为军事教育的发展开辟了新途径。通过吸收不同背景的军事人才,学院的教学水平和实战经验得到了显著提升。刘伯承的举措体现了其不拘一格用人才的智慧,为军事学院的建设注入了新的活力。

南京方面迅速发出了一系列任命书,这些文件被送到了多位前国民党将领手中。尽管这些人曾在战场上与解放军对抗,但他们对于刘伯承的才智、能力和品德深感敬佩。因此,不久之后,许多人便积极响应,前来报到。

杭鸿志,原国民党陆军大学兵学研究院的负责人,到场了。邱维达,同时拥有黄埔军校和陆军大学背景,并担任过74军军长的他,也出席了。章培,前陆军大学装甲系的主任,同样现身。还有郭宗汾,他不仅毕业于保定陆军军官学校,还在日本陆军士官学校深造过工兵专业,也加入了这次聚会。

共有80多位曾任国民党高级将领、拥有少将及以上军衔的人士陆续抵达,然而发给陈颐鼎的请柬却迟迟未见回应。

刘伯承专程赶到南京白下区,亲自登门拜访陈颐鼎,希望他能出山协助工作。

1949年南京解放后,陈颐鼎和妻子丁志凡在南京团聚并定居。回想十二年前战败匆忙撤离的情景,如今南京重新回到人民手中,他感慨万千。

陈颐鼎收到解放军军事学院的邀请后,心里有些打鼓。毕竟,他曾经在战场上败给了解放军,而那些学员个个都有丰富的实战经验,可以说比他强得多。面对这样的情况,他实在不知道该怎样去给这些人上课。

刘伯承前来拜访时,陈颐鼎直截了当地表达了自己的担忧。

刘伯承微微一笑,直言道:“现在武器和技术都在快速升级,打仗的方法也得跟着变。咱们解放军得趁着和平时期多学点军事理论,可惜老师不够,所以得靠你们多动脑筋,帮帮忙。”

陈颐鼎没再多言,只是表示需要几天时间仔细斟酌。

两天过去了,陈家那边依然没有消息,刘伯承决定亲自上门看看。到了陈家,他才知道陈颐鼎身体不适,正躺在床上养病。

刘伯承又一次登门拜访,意图不言而喻。他清楚,对方是希望自己能接下军事学院教员的担子,为解放军培养未来的将领。这份重任,除了他,似乎没有更合适的人选了。

他无奈地说道:“刘将军,我仔细考虑过了。虽然我学了不少理论,但终究是解放军的俘虏。将来我要面对的可是解放军的师长、军长甚至司令,我讲课恐怕没啥说服力。而且,我之前的错误做法,怎么能用来影响学员?”

刘伯承继续耐心地引导他:“70军在武汉会战和长沙会战中都打过胜仗,你们双方都有实战经验,讨论起来肯定能讲得更透彻。”

陈颐鼎这次依旧没有表示愿意加入学院,连陪同的工作人员都感到不满,直接对刘伯承抱怨:“他真是不知好歹。”

刘伯承对此并不介意,他清楚陈颐鼎能力出众,有抱负也在情理之中,因此他打算再尝试说服一次。

第三次交流时,刘伯承特意把地点定在了南京光华门的城墙之上。

重返昔日战场,陈颐鼎感慨万千,他语气沉重地表示:“十四年前那场战役我们未能守住,导致日军攻入南京,造成了三十多万无辜百姓的惨剧。我们不仅愧对南京的同胞,也深感对不住七十军的战友们。”

陈颐鼎怒气冲冲地表示:“这还用说吗?从蒋介石到唐生智,他们守卫南京的意志从一开始就不坚定。将领们缺乏战斗的决心,士兵们也没有斗志,步兵和炮兵之间的配合更是混乱不堪,战场上的指挥系统各自为政。兄弟们在前线拼死抵抗,唐生智却早早逃跑了,这个教训实在是太深刻了!”

他详细分析了南京保卫战失利的原因,逐一指出问题所在,论述严谨有序。刘伯承频频表示赞同。

陈颐鼎话音刚落,对方立即抛出一个疑问:“陈先生,日本虽然已经投降了,他们会不会卷土重来?”

陈颐鼎略感意外,但很快明白了刘伯承的言外之意:日本投降不过短短几年,现在美国人又领着多国部队逼近鸭绿江,明摆着是醉翁之意不在酒!

从列强的视角来看,中国始终是令人垂涎的猎物。即便日本没有采取行动,其他殖民势力也始终觊觎着这片土地,伺机而动。中国的地理位置、资源禀赋以及庞大市场,使其成为帝国主义扩张的主要目标。无论哪个列强,都试图在这片土地上攫取利益,实现其殖民野心。这种局面并非偶然,而是19世纪以来帝国主义全球扩张的必然结果。中国面临的威胁并非单一国家带来的,而是整个帝国主义体系对中国虎视眈眈的集中体现。

刘伯承表示认同,并指出:“确实,过去一个多世纪,中国遭受了帝国主义的欺凌和侵略,国家满目疮痍。作为军人,我们有义务记录这些血泪史,确保历史悲剧不再发生。”

此时,陈颐鼎彻底领悟了刘伯承的用意,意识到对方为了争取自己付出了巨大努力。他带着歉意对刘伯承说:"刘将军,我现在懂了。虽然我打了败仗,但我始终是中国人。作为中国人,我们不能忘记那段屈辱的历史,绝不能让外国侵略者再次在我们的土地上横行霸道。"

陈颐鼎迅速进入军事学院开始授课,并在接下来的二十年里持续担任教职,致力于推动解放军现代化进程。他全身心投入教学工作,为培养新一代军事人才做出了重要贡献。在这漫长的教学生涯中,陈颐鼎始终坚守岗位,用实际行动诠释了对军队建设的执着与奉献。他的努力不仅提升了学院的学术水平,也为解放军的现代化发展奠定了坚实基础。