在阅读这篇文章之前,诚邀您点击一下“关注”,随我一同探寻文字的世界~

——《前言》——

1.3万人,660挺机枪,8000条步枪,还有迫击炮。

这支队伍不是中央军德械师,而是一支人人说“杂”的军阀部队。

它是怎么武装成这样的?谁给的?它又是怎么藏住的?

——《壹》——

枪是从死人堆里捡的

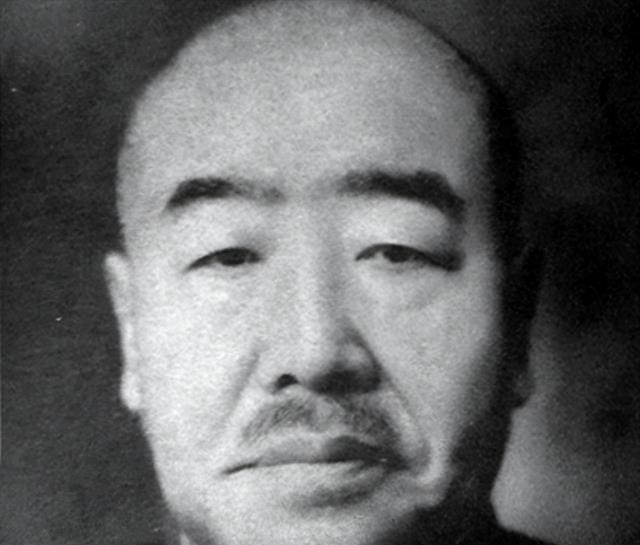

这支军队,叫国军第四十军,头是庞炳勋,人们说他是“杂牌军”,却没人敢小看他,因为他手上那批家伙,全是真家伙。

大部分人想不通,中央军缺枪少弹,德械师装备精良却稀有。

怎么这个“杂牌头子”手里却有这么多武器?真相比想象的冷,第一批枪,是从死人堆里捡的,时间回到1930年,中原大战。

蒋介石、冯玉祥、阎锡山,三方撕咬,庞炳勋在这场乱战中没站队。

他表面上投靠冯玉祥,实际不动,他的师,一枪没放,就原地撤了,结果?别人死,他活,更关键的是,他把枪都带走了。

而战后清点,其他部队不是打光了,就是扔了。

他的部队却兵器齐全,中原大战,他没打仗,却成了赢家,这只是开始,1937年,新乡,中央军一个旅被日军包了饺子,打得血肉模糊。

晚上天一黑,庞炳勋派人上战场,不是救人,是收枪。

重机枪十八挺,步枪三百多支,全捡走了,没人敢管,庞炳勋是“抗日将军”,他要收战场,谁敢拦?第二天中央军来收残兵,连个壳都找不到。

这些不是“补给”,是“捡漏”,捡的还是自己人打完仗剩下的。

打仗,有人拼命冲锋,庞炳勋不是,他抢的从来不是战功,而是时间,他有个习惯:别人还在打的时候,他已经开始撤了。

比如1938年,他部下一个团驻守河南某地,听说日军可能南下,立刻夜撤三十里。

结果没两天,日军真来了,正好占了原位置,别的部队死守,他部队轻伤未损,更重要的是,武器一件不少。

他从不跟人拼命,拼的是怎么把枪带回来。

还有一次,四川军阀和庞炳勋有过小摩擦,他不打仗,却带着两门旧小钢炮找川军“交情”,换来了什么?三挺机枪,五万发子弹。

没人知道他用什么口才,但那批机枪最后都落到了他的连队。

这种“以物换枪”的事他干了不止一次,和谁换?不是日军,不是苏军,而是国军内部,彼此都是中国军队,枪却成了筹码。

更讽刺的是,他的对手们很多最终都没枪用了,而他,却越换越多。

——《贰》——

枪有了,怎么留得住?

有枪容易,保住难,庞炳勋知道这点,他给自己部队定了个规矩:人死可以,枪不能丢,庞营房里,最贵的是机枪位。

每个机枪阵地,三层沙包,防火布盖着。

有人专管:火力控制官,他们不指挥打仗,只盯机枪口,谁丢枪,谁死,哪怕是副官,有一次,庞部一个班在演习中弄丢了一挺捷克式ZB26。

他没骂人,直接调来宪兵,拔枪处决班长。

全连站在旁边看,后来,这个连在战斗中死了三分之一,一件装备没丢,他清楚:他不是中央军,没有补给线。

他的枪是抢来的,捡来的,换来的,一丢,就再也回不来了。

所以,他的部队士气不是最高的,但武器完好率是最高的,因为他们知道,死没关系,枪不能死。

谁给了他第一批捷克枪?这事更敏感。

1938年,庞炳勋和日军接触,有传言说,他“动摇立场”,甚至开始“议和”,但事实上,他什么都没答应,他只是谈。

结果是,日军主动送了一批“援助”:捷克轻机枪,小口径机枪,电台设备若干。

他们以为庞炳勋会就此叛变,他没有,他把这批枪直接下发到前线,有人说这是叛国,但站在庞炳勋的角度,他拿了枪,没给人打,那枪,就是赚的。

更讽刺的是,这批“日军援助”的机枪,在1938年台儿庄,打的就是日本兵。

打完之后,他没还,他也不还,他说:“打鬼子用的。”第四十军不是建制化部队,它像个收容所。伤兵、杂兵、旧部、逃兵,都能混进去。

但在庞炳勋手下,他们都有一个要求:不能丢枪。

他的军队不是靠补给,是靠自己找枪,藏枪,护枪,打仗是次要,保装备是第一要务,他的“火力密度”远高于正规德械师。

20人一挺机枪,是标准,部分连队甚至10人一挺。

而中央军89师,正规德械部队,才396挺机枪,这不是巧合,这是他拿命堆出来的策略,不是靠国家,而是靠手段。

——《叁》——

枪从哪来,不如问谁让他活着

1937年底,庞炳勋在沧县姚官屯打了一场硬仗,那次是真的上了前线,部队差点被打光,一个师只剩不到三千人,能用的枪也只剩一半。

死了那么多人,中央没追责,反而把他调进第五战区。

谁给他机会?李宗仁,李宗仁当时是第五战区司令长官,看了庞炳勋的战报,说了一句话:“杂牌归我,也比没枪的中央军强。”

接着,一批武器就下来了,不是二手货,是新货。

有迫击炮,有德式步枪,有轻重机枪,这不是庞炳勋自己抢的,是李宗仁直接拨的,而且还给他配了新兵,不是民夫,是正规编制。

也就是说,他原本是边缘军头,突然被推上主战场,火力全开。

这是军事信任?不完全是,更像是政治投放,当时李宗仁要人抗战、要人有枪、要人不跑,庞炳勋正好合适,他有一点很重要:打完仗,不报功,也不讨赏。

李宗仁信这种人,而蒋介石那边呢?表面上也没反对。

甚至在庞炳勋后来“投降”前,还给过一次补给,这就更复杂了,1943年,庞炳勋突然投日,消息传出,群情愤怒,骂声一片,说他“叛国”,“卖国贼”,“投敌”。

但没人问一句:他为什么没死?

1943年之前,他已经被日军围困三次,部队断粮,弹药耗尽,前线指挥官打电话给上级,说:“子弹只够半小时。”没人理。

他们顶了两天,第三天开始退,不是全军覆没,是全军脱离战场,整编重组。

哪来的力量?没人说,而就在几个月后,他向日军谈判,形式是投降,实质呢?他没解散部队,没交出武器,没杀原部下。

他只做了一件事,换了块旗,那年秋天,国民党政府发来一纸密令:“保存实力,曲线救国。”

落款虽非蒋本人,但是军委会核心,这纸电令后来成了传言,有人说是真的,有人说是庞自造,没人肯定。

但庞炳勋的部队,在“投敌”后不但没被裁撤,还继续训练、补给、驻防。

这不是投降,更像是被允许的隐退,火力没减,枪还在,指挥系统也没散,只不过,换了身份,别看他投了日,他真正打得最凶的,是抗战最初那几年。

——《肆》——

杂牌军,怎么打出火力巅峰?

最有名的一战,是台儿庄,那场仗,中央军打得惨,德械部队失利,伤亡大半。

庞炳勋的第四十军,却在东南侧堵住了日军突击队,他们用的是重机枪排,四挺一组,每挺配备三人,一组共十二人,阵地围着村墙,形成交叉火力。

那不是正规打法,是死战打法,弹药压在一起,三百发一箱,就堆在身边。

日军来一波,他扫一波,打完一箱立刻换,不看目标,只看火线,庞炳勋在后方大喊:“能打死一百个鬼子,打完枪我请你们喝酒,打丢枪,宪兵送你走。”

部队那天打光了手里所有弹药,晚上撤退的时候,机枪全部带走,连架子也没扔。

士兵断了腿,还拖着枪走,后来统计:庞部死伤六成,丢枪数是零,这不是正规军的纪律,这是匪气,也是铁规。

这支“杂牌军”,靠偷、靠换、靠抢,拼出一支重火力部队。

他们没什么荣誉勋章,没什么战后记录,庞炳勋的名字,更多时候是和“伪军”、“投敌”连在一起,但如果你翻细节,你会发现:枪,是他自己搞来的,不是中央给的。

兵,是从死人堆里拉出来的,不是国府分的,战,是他打的,但结果别人领功,最后他“投降”了,却比谁都活得清醒。

这不是一场简单的“投降”,也不是一出“忠奸剧”,这是一套现实规则下的生存逻辑。

在那个枪比人贵的时代,他选择先保枪,所以结局才怪,功劳没了,骂名留下,部队还在,这事说白了,就是一句话:谁能把枪留住,谁就还有下一场仗。

这个老兵油子[呲牙笑]