“衣柜塞成山,换季没衣穿”——这句话是不是精准戳中了你的痛点?

去年春天买的新外套还挂在衣架上,标签都没剪;前年入的“仙女裙”压在箱底,拿出来时已经起球变形。

直到我狠下心断舍离100件闲置衣物,才惊觉那些被塞进角落的“春日雷品”,早就在悄悄掏空钱包!

今天就跟大家唠唠,这6类看似“美到心巴”的春装,为什么劝你碰都别碰。

这些“春日雷品”,穿两次就变“压箱底”

这些“春日雷品”,穿两次就变“压箱底”先说最扎心的——过于粉嫩的衣服。

30+的职场人应该都有过类似经历:看到浅粉、马卡龙色的针织衫,总觉得“穿它能减龄5岁”,结果穿上身才发现,要么像偷穿了女儿的衣服,要么和职场氛围格格不入。

我去年斥资两千买的浅粉呢子大衣,头回穿自我感觉“嫩得能掐出水”,结果同事憋笑说“像参加幼儿园亲子活动”;今年翻出来,自己都嫌弃“这啥村姑审美”。

粉色这东西,就像樱花花期——短暂的惊艳后,剩下的只有“当时怎么想的”的后悔。

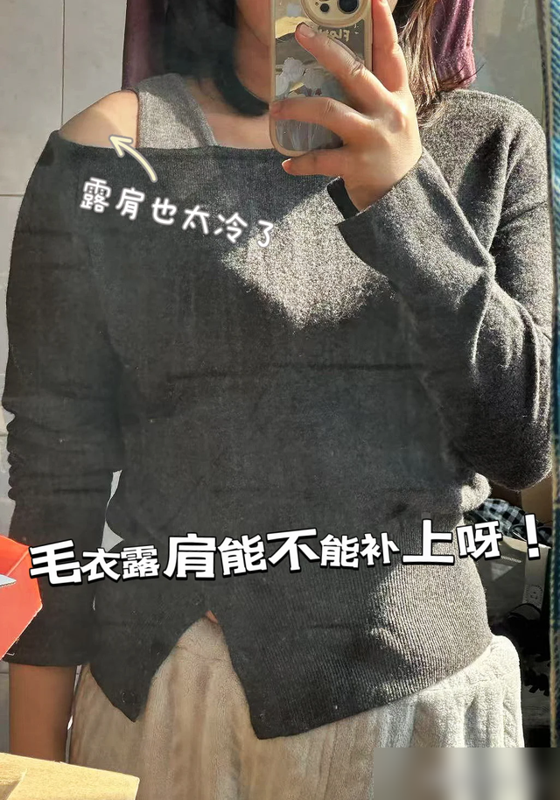

再看一字领毛衣,多少人被“温柔性感”的宣传图骗了?

春天的风还带着凉意,露着大脖子和肩膀出门,冻得直打哆嗦;想拍照凹造型,一抬手领子就滑到锁骨,全程提心吊胆整理衣服;套件外套吧,臃肿得像套了个棉花包。

网友@小A吐槽:“去年买的一字领毛衣,就拍了组写真用了半小时,现在挂闲鱼半年都没人问。”

还有那些“花哨到能唱戏”的衣服——波点、碎花、撞色条纹堆成山,刚买时觉得“够吸睛”,穿两次就发现:上班穿太浮夸,约会穿太扎眼,周末出门又怕被说“用力过猛”。

更扎心的是,这类衣服第二年根本不敢穿出门——潮流变得比翻脸还快,去年的“个性”今年就成了“土味”。

买时“上头”,穿时“糟心”,问题出在哪儿?

买时“上头”,穿时“糟心”,问题出在哪儿?这些雷品之所以能“骗”我们掏钱,说到底是抓住了两个心理:一是“仪式感刚需”——换季总得买件新衣服,不然总觉得“没迎接春天”;二是“多巴胺购物”——看到粉嫩、花哨的颜色,大脑会分泌快感,让人忽略实用性。

就拿浅色冲锋衣来说,商家总强调“春日必备”“轻便百搭”,却绝口不提“浅色不耐脏”“不能机洗”“晾晒易发黄”。

我朋友去年买了件米白冲锋衣,第一次穿沾了奶茶渍,手洗半小时没洗掉;第二次穿蹭了墙灰,直接扔洗衣机结果起球;现在那件衣服已经被她塞到衣柜最底层,美其名曰“留着当纪念”。

长款风衣更坑小个子——模特图里的“气场两米八”,到了158cm的普通人身上,直接变成“五五分灾难”。

春天本就短暂,花大价钱买件“走路踩衣角”“坐下全是褶”的风衣,穿不了几次就过时,性价比低到离谱。

连体衣更绝:省去搭配烦恼,却添了“上厕所脱到怀疑人生”的麻烦——拉链款还好,扣子款每次上厕所都要解7颗扣,尿急时能急出一身汗。

网友@阿琳说:“我现在看到连体衣就绕道走,谁穿谁知道,这哪是衣服,是‘如厕障碍制造机’!”

断舍离不是目的,理性消费才是生活的答案我扔了100件衣服后才明白:断舍离不是“扔东西”,而是“认清自己”——你到底需要什么样的衣服?

是穿两次就压箱底的“拍照道具”,还是能陪你过10个春天的“实用单品”?

现在买衣服,我只记三个原则:一是“年龄适配”——30+的职场人,选基础色、简约款更显气质;二是“场景优先”——上班穿的选通勤风,约会穿的选温柔款,别为了“好看”买不搭场景的;三是“易打理”——浅色、特殊面料的衣服,除非你有时间当“衣服保姆”,否则碰都别碰。

这两年“反消费主义”火了,但我觉得更重要的是“理性消费”——不是不买,而是买对。

当我们不再被“少女感”“潮流款”绑架,不再为“换季仪式感”冲动下单,衣柜会变轻,生活也会变轻。

毕竟,衣服的意义从来不是“填满衣柜”,而是“让你穿得舒服、自信,在春天里闪闪发光”。

下一次逛商场,不妨多问自己:“这件衣服,我能穿三年吗?”“它适合我的日常场景吗?”“洗三次还会好看吗?”想清楚这三个问题,或许你会发现——那些“春日雷品”,根本不值得你掏钱包。

毕竟,真正的好衣服,从来不是“买时开心”,而是“穿时安心”。