酒坛倾倒在宣纸上时,徐渭突然大笑起来。绍兴黄酒在生宣上晕开琥珀色的云翳,他索性将错就错,抓起秃笔蘸取残酒,手腕悬空三寸,忽如骤雨疾风般落下——那些被后世奉为神迹的葡萄,就此破墨而出。

在明代湿冷的雨季里,这位"青藤道人"总在完成惊世骇俗的减法。当吴门画派还在绢本上堆砌工致的花鸟时,他的《墨葡萄图》已瘦骨嶙峋地悬挂在时间的峭壁上:老藤如断剑斜劈画面,墨叶翻卷着将坠未坠,果实不过是笔锋扭转时偶然驻足的墨团。文献记载他作画时"须臾而成,掷笔踏歌去",那种酣畅里藏着令后世画家战栗的决绝——多一线则媚俗,少一线则气散。

我们总在徐渭的疯癫里错过真正的清醒。他故意打翻的何止是砚台?分明是千年绘画的程式。那些被酒液稀释的墨色,在宣纸上形成透明的层次,像被雨水浸透的江南瓦当。故宫博物院研究员曾用显微设备扫描他的《杂花图》,发现看似随意的泼墨中,每一处浓淡变化都精确控制着纤维的渗透速率。这种"醉眼朦胧中的绝对控制",恰似王羲之在酒醉后写就《兰亭序》。

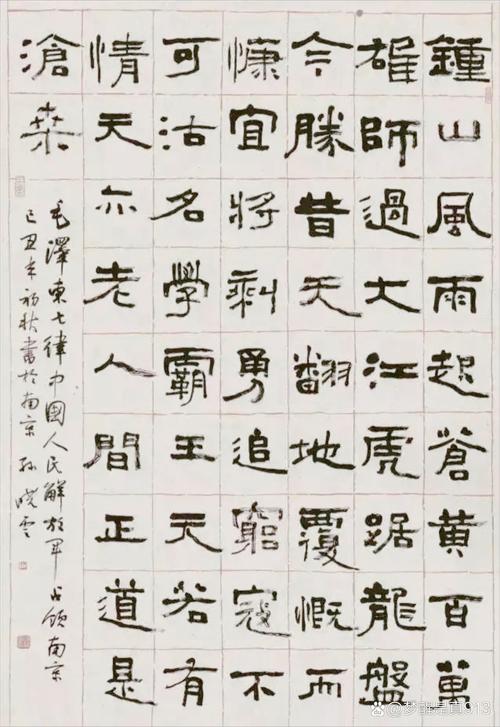

八大山人后来在题画诗中写道:"青藤笔墨人间宝,数十年来无此道。"徐渭的留白不是空缺,而是将天地灵气引入画面的通道。上海博物馆藏的《榴实图》里,开裂的石榴仅用五笔勾勒:左侧两笔形成果壳的转折,右侧三笔表现籽粒的爆裂。收藏家吴湖帆曾用"笔冢墨海"形容其作品密度——那些看似缺席的部分,实则是更高维度的存在。

当代艺术家谷文达曾做过实验:让水墨专业学生临摹徐渭作品,所有人都在"减笔"阶段失败。最接近真迹的一幅,恰是某位学生因沮丧将笔掷向宣纸的意外之作。这或许揭示了徐渭艺术的终极秘密:当技巧臻于化境,真正的创作反而发生在放弃控制的瞬间。就像他题画诗中那个谶语般的句子:"半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。"

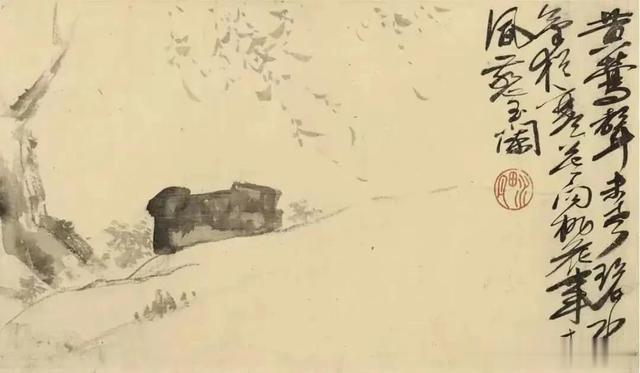

在龙美术馆的"明代绘画特展"上,徐渭的小品《竹石图》与丈余巨幛并列。当观众在宏幅巨制前匆匆掠过,却总有人在那方不过尺余的残破册页前突然驻足——画中顽石倾斜欲倒,三两根瘦竹从裂缝中刺出,角落钤着已然褪色的"公孙大娘"印。此刻才懂得,真正的震撼从来与尺寸无关,而是笔墨中那股将崩未崩的张力,那种在毁灭边缘试探的生命力。

纽约现代艺术博物馆的修复师曾用X光扫描《墨荷图》,发现层层覆盖的墨色下藏着数道被掩盖的狂草笔迹。这恰似徐渭的人生隐喻:所有表面的癫狂之下,是严苛的自我修正。他的"一笔不多"实则是"万笔俱备"后的提纯,就像日本茶道中"守破离"的终极阶段——先恪守传统,再打破传统,最后超越传统。

当我们在高清印刷品上放大他的笔触时,会惊觉那些看似飞白的枯笔里,竟藏着微妙的墨色渐变。正如诗人艾略特所言:"人类承受不了太多的真实",徐渭却用最精简的笔墨,为我们辟出一条接近艺术本真的小径。在这条路上,每一处留白都是邀请,每一道飞白都是谜面,而答案永远悬置在"将完未完"的那一瞬间。