宋末元初的江南文坛,郑思肖以"墨兰无根"的绝笔震动士林。这位将名字改为"思肖"("肖"即"趙")的遗民诗人,在《心史》铁函中深埋着对故国的眷恋。他的诗作现存百余首,多收录于《所南诗集》,以"宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中"的菊花意象,构建起南宋遗民的精神图腾。今天,我们来欣赏他笔下十首诗,体会其文字的精神力量。

郑思肖生于福州连江,当时恰逢蒙古铁骑踏破临安前夕。传说他每逢元使来访,必面南背北而坐,友人问其故,答曰:"岂能为胡儿折腰?"其画兰不画土根的掌故更为传奇:某日权贵索画,他挥毫泼墨却留白根部,质问时凛然道:"大宋疆土已被夺去,何处生根?"在理学昌盛的闽地,他师从真德秀再传弟子,深受朱子"气节"观熏陶。宋亡时他年方三十七,亲历"厓山之后无中国"的巨变,这种切肤之痛化作《寒菊》中"独立疏篱趣未穷"的孤傲。

值得一提的是,郑氏乃闽中望族,父郑震曾任临安府学教授。郑思肖二十岁入太学,本可循科举仕途,却因丁忧中断功名。宋亡后他誓不食元粟,变卖家产隐居苏州承天寺,以"三外野人"自号,鬻画为生。其《隐居谣》云:"布衣暖,菜羹香,诗书滋味长",道尽遗民生活况味。虽拒绝出仕,却与文天祥、谢翱等抗元志士诗文唱和。元廷多次征召,他作《拒聘诗》明志:"终身只宋民,世世报赵魂",这种"不降其志"的操守,令时人叹为"南冠楚囚,气节如松"。

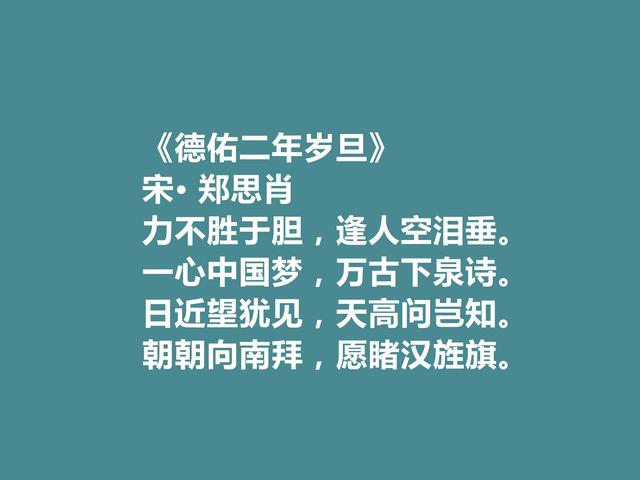

据了解,郑思肖性如孤竹,"见元人衣冠辄掩面疾走"。他与画家龚开、诗人汪元量结为"岁寒三友",常于虎丘山下痛饮悲歌。其诗学杜甫沉郁,得李贺奇崛,更染陆游慷慨。存世120余首诗作中,《德佑二年岁旦》直书"泪洒龙床请北征"的悲愤,《题画菊》则托物言志。诗分三类:直陈时事的"史笔诗"、寄情山水的"隐逸诗"、题画咏物的"象征诗",皆贯穿着"忠君报国"的红线。赵孟頫评其诗"字字凝血,句句含悲",这种将亡国之痛淬炼为艺术精魂的创作,让郑思肖成为宋元之际最悲怆的文化绝响。

他的咏史诗别具一格,在写作上,常以简洁而有力的语言勾勒历史场景。如“十年如一日,天下几人知”,寥寥数语,便将历史的沧桑巨变与个人的深沉感慨展现出来。从艺术魅力上看,他的咏史诗宛如穿越时空的通道,让读者能身临其境地感受历史的风云变幻。在思想内涵方面,郑思肖的咏史诗饱含着对国家命运的深切忧虑和对历史兴衰的深刻反思。他借古喻今,以历史上的兴衰荣辱为镜鉴,抒发对宋朝灭亡的悲痛与对故国的眷恋。

而他的象征诗,更是独树一帜。写作特点上,郑思肖巧妙运用象征手法,将自己的情感与志向寄托于具体事物之中。比如他笔下的兰花,“纯是君子,绝无小人”,以兰花象征君子的高洁品质与自己的爱国情怀。从艺术魅力来讲,这些象征诗如同神秘的密码,激发读者探索其中深意的兴趣,在简洁的文字背后隐藏着无尽的韵味。在思想内涵层面,象征诗成为他表达对元朝统治不满、坚守民族气节的有力武器。他以隐晦却坚定的方式,诉说着对故宋的忠诚,绝不与新朝同流合污的决心,让后人透过这些诗篇,看到一个在黑暗时代中坚守光明与正义的伟大灵魂。

总之,这位在《心史》中封印二十年忠魂的诗人,用诗画构建起抵抗遗忘的精神堡垒。他的无根墨兰,至今仍在苏州博物馆吐露幽芳;那些浸透血泪的诗句,仍在历史长河中回响着文化坚守的强音。郑思肖的存在,证明在王朝更迭的废墟上,真正的文人永远以气节为根,以笔墨为剑,在时光深处镌刻着不朽的文化基因,今天我们就来欣赏他的十首诗。