洗碗机,这个在欧美家庭中几乎成为标配的电器,进入中国已有三十余年,却始终未能真正“扎根”。

洗碗机,明明能解放双手、减少家庭矛盾,为何它在中国市场始终像个“局外人”?

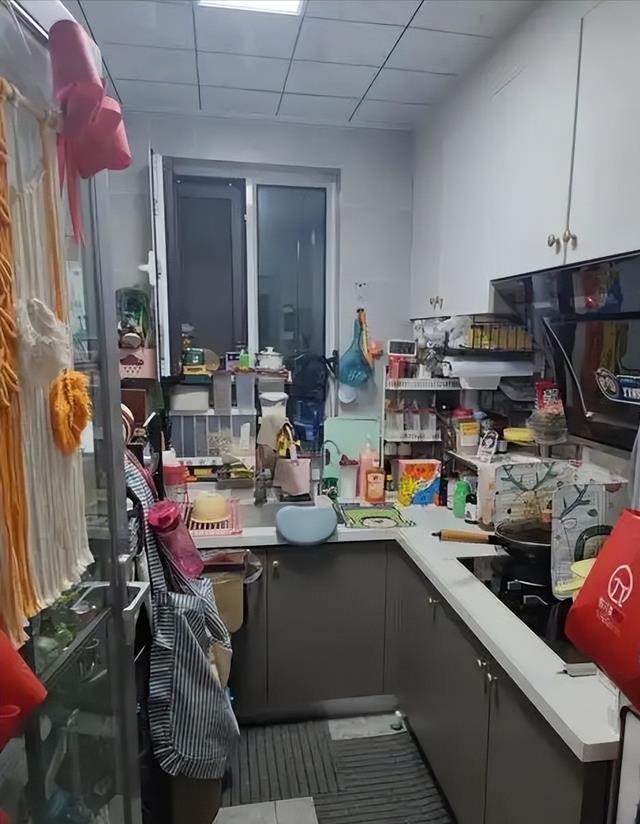

厨房里的“寸土必争”

中国家庭的厨房,常常是家中最拥挤的角落。

一线城市的年轻人,住在五六十平米的小户型里,厨房面积往往不足5平米,橱柜塞满锅碗瓢盆,台面上堆着电饭煲、微波炉,连切菜都要见缝插针。

这种情况下,再想腾出空间安装一台洗碗机,无异于“螺蛳壳里做道场”。

朋友小张曾花5000元买了一台嵌入式洗碗机,结果发现橱柜深度不够,只能拆掉一层抽屉勉强安装。

洗碗机是塞进去了,但原本放米面杂粮的储物空间直接缩水,婆婆抱怨:“为了省几分钟洗碗,家里连放咸菜坛子的地方都没了!”

这种“空间焦虑”,让许多家庭对洗碗机望而却步。

反观欧美家庭,厨房平均面积超过15平米,洗碗机、烤箱、咖啡机一字排开毫无压力。

而中国厨房的“迷你化”,不仅是住宅面积限制的结果,更与过去二十年的房地产政策紧密相关。

2006年“国六条”推行小户型后,开发商为压缩成本,厨房面积被进一步挤压,这种历史遗留问题,让洗碗机从一开始就输在了起跑线上。

老一辈的“手洗信仰”

如果说空间是物理门槛,那么观念差异则是更深层的阻碍。

在60后、70后眼中,洗碗不仅是一项家务,更是一种“生活仪式”。

母亲总说:“手洗碗筷,能摸到碗边的油渍有没有冲干净,机器哪有人细心?”这种对手工劳动的信任,几乎刻进了一代人的基因。

网友莉莉分享过一段经历:她给父母买了台洗碗机,结果老人每次用完都要把碗再冲一遍。“

他们说机器洗过的碗摸着‘滑溜溜’,肯定是没冲干净。”

实际上,这种“滑腻感”来自漂洗剂,它能防止水渍残留,但老一辈的直觉反应却是“不放心”。这种对技术的天然警惕,与当年洗衣机普及时的争议如出一辙。

更微妙的是,许多长辈将洗碗视为“锻炼”。

邻居王阿姨直言:“退休后每天活动量少,洗碗就当是站着活动筋骨了,还能省电费。”

这种“苦中作乐”的心态,让洗碗机成了“剥夺生活意义”的敌人。

年轻人:在“真香”与“鸡肋”间反复横跳

当80后、90后成为消费主力,洗碗机似乎迎来了转机。

社交媒体上,“解放双手”“家庭和谐神器”的安利帖铺天盖地,但真实体验却充满戏剧性,有人称它为“21世纪最伟大发明”,也有人吐槽是“年度最冤种消费”。

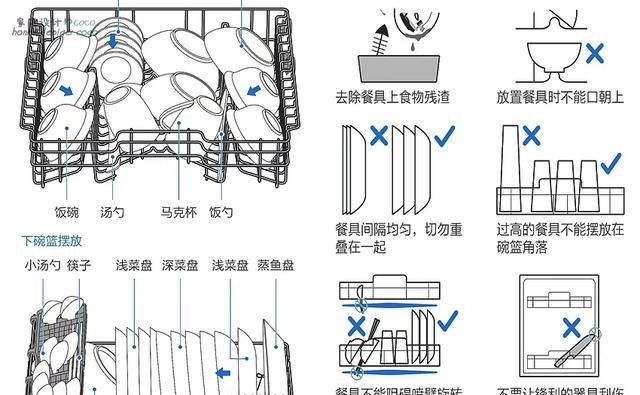

程序员小林斥资6000元购入某进口品牌洗碗机,结果第一次使用就翻了车:深口汤碗卡住喷淋臂,蒸鱼留下的蛋白痂纹丝不动,最后不得不手动返工。

更让他崩溃的是耗材,软水盐、漂洗剂、洗碗块摆满半个橱柜,“感觉不是在洗碗,是在伺候祖宗”。

不过,也有用户成功“驯服”了这台机器。

全职妈妈发现,只要换成统一规格的浅口盘,预处理时刮掉大块残渣,洗碗机就能稳定输出“锃光瓦亮”的成果。她甚至开发出新用途:孩子的乐高积木、老公的钓鱼工具,统统丢进去高温消毒。

这种两极分化的体验,暴露了洗碗机在中国的尴尬处境:它不是不好用,而是需要用户改变习惯去适应,就像智能手机取代按键机,总要经历一个“学习阵痛期”。

国产洗碗机的逆袭

2015年,当国外品牌还在照搬西方设计时,美的、方太等国产品牌开始“本土化改造”。

他们发现,中国人不仅要洗碗,还要洗炒锅、蒸笼、油瓶;不仅要干净,还要省水省电;不仅要功能强,还得塞进小厨房。

方太的水槽洗碗机堪称“空间魔术”,直接替换原有水槽,不占额外面积;美的推出“瓜果洗”功能,能去除蔬菜农残;海尔研发45厘米超薄机身,甚至能洗直径32厘米的中式炒锅。

这些改进看似微小,却精准击中痛点。

价格也在悄然松动。

过去动辄上万的进口机型,如今被2000元级的国产台式机拉下神坛。

某电商平台数据显示,3000元以下机型销量占比超60%,说明“性价比”才是打开市场的钥匙。

结语

如今,洗碗机的价值正从“工具”转向“情感载体”,夫妻不必为谁洗碗吵架,婆媳少了家务摩擦,年轻人用省下的时间追剧、健身。

当然,要让洗碗机真正普及,还需跨越最后一道坎:打破认知壁垒。

当更多人意识到,它洗得比手干净、耗水不足三分之一、甚至能当消毒柜使用时,那些关于“费钱费事”的质疑才会消散。

正如一位用户所说:“洗碗机就像洗衣机,没用过的人永远觉得没必要,用过的人再也回不去。”

或许不久的将来,中国家庭的厨房里,洗碗机终将找到自己的位置,不必像欧美那样成为“标配”,但至少,让厌倦洗碗的人多一个选择。

毕竟,科技的意义不在于颠覆传统,而是让生活拥有更多可能性。

对于洗碗机,你怎么看待?

参考资料

1.《2024年中国洗碗机行业全景图谱》,前瞻产业研究院

2.《国内洗碗机仅3.5%普及率,如何破解“叫好不叫座”的普及难题?》,极智厨房说

3.《2024年洗碗机行业现状分析:我国洗碗机行业每百户保有量仅为2台》,中国报告大厅

4.《中消协报告:家用洗碗机耗水明显少于手洗,也节省了时间》,澎湃新闻