1914年,奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝遇刺,一颗子弹引爆了第一次世界大战。

这座巴尔干古城从此被贴上“欧洲火药桶”的标签。

然而鲜为人知的是,30年后,当纳粹铁蹄踏破萨拉热窝的鹅卵石街道时,另一段惊心动魄的故事正在上演——一位名叫瓦尔特·佩里奇的年轻人,用生命续写了这座城市的抵抗史诗。

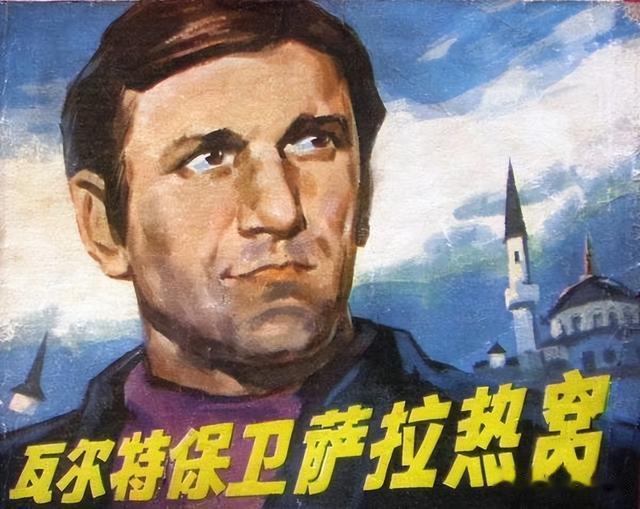

时间再过了三十年,1972 年的中国银幕上,一名身着皮夹克的男子正站在萨拉热窝的钟楼顶,端着机枪向德军扫射。

子弹在金属表面擦出火星,惊起一群白鸽掠过奥斯曼风格的清真寺。

这个经典镜头让无数中国观众记住了 "瓦尔特" 这个名字,却鲜有人知,这位传奇英雄的扮演者,胸中的那腔热血丝毫不比瓦尔特·佩里奇逊色半分,在生命的最后时刻,这位传奇人物临终前的遗愿竟是:“我要加入中国籍!”

从面包店学徒到“萨拉热窝之狼”

从面包店学徒到“萨拉热窝之狼”1919年,瓦尔特出生在塞尔维亚普里耶波列的一个普通面包师家庭。

和很多帮家里干活的小孩子一样,每天放学之后的瓦尔特就跟着父亲一起烤面包,那炉子里的火光映照在父亲的脸庞上,映衬出一片明亮的光泽,在香甜的麦子香气中,父亲手把手地教瓦尔特怎么辨别烤面包最重要的东西——火候。

父亲常说:“烤面包和打仗一样,火候差一秒就全毁了。”

这句话仿佛预言了瓦尔特的一生。

逐渐长大的瓦尔特并没有继承家里的面包店,学习优秀的他进入了萨拉热窝的一家银行成为了金融白领。

如果生活继续这么下去,或许瓦尔特的生活也是一片光明,但在接待了一个客户之后,他的一切都变了。

这是一个眼神坚定的中年男子,他来历不明却数量惊人的存款让瓦尔特以为他有着什么见不得人的生意,但在一次前往这位客人的家里进行客户访问之后,瓦尔特却发现他竟然是南斯拉夫共产党。

中年男子并没有因为身份暴露而伤害瓦尔特,反而是和平常一样和他谈笑风生,他语言和眼神中透露出的精神力量立刻征服了瓦尔特。

是时候给按部就班的生活来点调味剂了。

1940 年,21岁的瓦尔特加入南共后,他的生活彻底改变。

这个戴着金丝眼镜的年轻人,白天处理着票据往来,夜晚却在秘密印刷反法西斯传单。

1941年4月,纳粹德国和意大利以“闪电战”攻占南斯拉夫,萨拉热窝被划入傀儡政权“克罗地亚独立国”。

德军指挥官得意洋洋地宣布:“这里的清真寺尖塔将成为第三帝国的路灯!”

南共号召人们推翻德军统治,德军也加紧了对南共的追杀。

在这一片肃杀的氛围中,22岁的瓦尔特在家里面包店地下室悄悄藏起了第一把步枪。

过了几天,一个德军士兵来店里索要免费面包,瓦尔特笑着递上一篮“特制款”——底层藏着纸条:“今晚8点,炸铁路桥。”

没错,这个德军就是南共的内应,而瓦尔特也早已从一个斯文的银行柜员,变身成了一个出色的共产主义战士,还成为了城市游击队长。

当晚,他带领的几名城市游击队员成功切断了德军补给线。

1942 年,当德军铁蹄踏入巴尔干半岛,瓦尔特不顾枪林弹雨的生死危机,带着 20 名游击队员潜入被占领的萨拉热窝。

"我们就像鼹鼠一样在城市地下活动。" 据幸存战友回忆,瓦尔特的指挥部设在一家铁匠铺的地窖里。

白天,他伪装成钟表匠与德军军官周旋;夜晚,带领队员炸毁德军的军火列车。

1943 年的某个雨夜,他甚至乔装成德军少校,大摇大摆走进盖世太保总部,将机密文件藏在风衣夹层中带出,甚至还和看门的德军打了个招呼,问他们要了支香烟。

第二天发现被耍了的盖世太保们恼羞成怒,下令全城搜捕瓦尔特这只“阴险的老狼”。

从此,“会烤面包的瓦尔特”成了令纳粹头疼的“萨拉热窝之狼”。

用咖啡壶传递情报,拿吉他盒装炸药

用咖啡壶传递情报,拿吉他盒装炸药瓦尔特最著名的战绩是1943年的“圣诞夜突袭”。

当时德军在市中心酒店举办宴会,他假扮侍者混入厨房,和负责主菜的厨师熟稔地打着招呼:“先生需要我干点什么吗?”

厨师忙的头也不抬:“把那只鹅送到前厅,长官们要开始大餐了。”

瓦尔特连忙推着一只放了烤鹅的餐车走了出去,到了半路他停下来见左右无人,“嘿嘿”一笑从怀里掏出来一个定时炸弹。

这只烤鹅只怕不够长官们吃啊,别着急,我来给您们加点“硬菜”。

将炸药藏进烤鹅腹腔之后,瓦尔特推着餐车进了宴会厅,若无其事地把车推到了主餐桌上,他见餐桌旁的侍者也是自己人,竟不忘给同伙使眼色一笑:“长官们用餐完毕后看看还能不能找个鹅腿,我还要没吃饭呢!”

啧,如果瓦尔特能够看到《亮剑》,发现“喝花生”之后还往怀里揣了两只烧鸡的和尚,那他肯定会热泪盈眶:“知音啊,终于找到组织了。”

这就是瓦尔特的游击队,他们虽然装备简陋,却创意十足。

有的窃取信息中,他们用咖啡壶传递密信,一把看上去非常普通的咖啡壶,甚至壶里倒出来的咖啡都是滚烫的,但在把咖啡壶倒过来之后,壶底夹层一打开,里面藏着微型地图。

一把吉他,看上去也是非常普通,能够弹奏任何乐曲,就是比普通吉他重了一些。

这是因为这把吉他里面早已改造成了一把冲锋枪,侧边的一个隐藏按钮一旋转,琴弦就成了扳机,一拨就能触发引信。

一次行动中,瓦尔特甚至用教堂钟声的节奏作为摩尔斯电码,指挥全城同步袭击。

德军根本就不知道为什么这些南共游击队的配合好像天衣无缝一般,似乎有了“共同大脑”。

占领萨拉热窝的德军指挥官比绍夫少校曾在日记中写道:"这座城市的每块石头都在向我们开火。"

瓦尔特领导的游击队将奥斯曼时期的老城区变成了迷宫战场,在里面把德军溜得找不着北,根本就不知道什么时候自己身后会出现一个人。

时间一长,瓦尔特藏身的铁匠铺还是被找到了,将近两千德军气势汹汹地包围了整条铁匠街,一定要找出来瓦尔特。

在这危急时刻,最让瓦尔特担心的是铁匠铺中的伤员,把伤员转移,那么他们也就好脱身了。

眼看德军就要完成包围了,瓦尔特心中更加焦急,他准备只身出去吸引火力,一打开门却发现几乎整条街的铁匠都聚集在了他家门口。

“伙计,我们大概能猜到你们在干什么。”一个头发都白了的老铁匠拍了拍瓦尔特的肩膀,“我们也是南斯拉夫人,你们要干的事情我们也应该干,我们只有一个要求,把该死的德国人按死在城外的臭水沟里。”

看着这群铁匠,瓦尔特瞬间感到了一股更加庞大的力量。

在这场著名的"铁匠街战役"中,整条街的铁匠们用铁锤敲击铁器,巨大的噪声干扰了德军听力,让德军们头晕眼花,为首的两个德军军官气地大声咆哮:“去把这群该死的铁匠全部杀光!”

但身边的小兵也根本听不清他在说什么,最终瓦尔特游击队的伤员们集体转移,德军连根毛都没找到。

后来瓦尔特更是发明了"屋顶战术"——利用奥斯曼建筑密集的屋顶,在德军眼皮底下自由穿行。

“东方有个国家叫中国,他们在上海抵抗”

“东方有个国家叫中国,他们在上海抵抗”瓦尔特对中国的情结始于1942年。

某日,他在秘密电台中听到有人在美国国会的演讲:“宁为枪下鬼,不做亡国奴!”

这句话让他彻夜难眠。

后来,他从犹太医生朋友处得到一本英文版《论持久战》,这直接给瓦尔特打开了新世界的大门。

书页上密密麻麻的笔记,难以掩饰他透露出的激动:“毛泽东说‘兵民是胜利之本’,我们不正如此吗?”

1944年,瓦尔特偶遇中国赴欧考察团,他抓着翻译追问:“听说上海市民用酱油瓶装硫酸袭击日军坦克,是真的吗?”

得到肯定答复后,他大笑:“下次我们往德军啤酒里掺火药!”

1945年4月5日,距离萨拉热窝解放仅剩三天。

瓦尔特带队前往一家烟草厂的德军指挥部视察,本来以为只是“踩点”行动,但瓦尔特却突然发现德军这个指挥部守卫非常空虚,似乎连二十人都没有。

激动的他当机立断,下令突袭德军指挥部。

战斗的确很顺利,但瓦尔特却是不幸中弹了。

据目击者描述,这位 36 岁的指挥官在生命最后时刻,仍用身体护住身边的游击队员,当战友找到他时,他紧攥的手心里,是半张被鲜血染红的中国地图。

弥留之际,他嘱咐战友:“把我的怀表交给贝尔格莱德总部...还有,记得去中国使馆问问,能不能让我葬在东方...”

然而历史开了个残酷的玩笑:南斯拉夫档案显示,瓦尔特因“身份特殊”被草草安葬,怀表与遗言尘封半个世纪。

直到后来,一位中国记者在萨拉热窝旧货市场偶然买到这块刻着汉字“义”字的怀表,才揭开这段往事。

1977 年,当《瓦尔特保卫萨拉热窝》在中国公映时,观众席上爆发的掌声甚至盖过了电影配乐。

上海某影院售票窗口,一位老人连续三天排队购票,只为多看几遍 "瓦尔特炸火车" 的片段。

更令人称奇的是,影片中"空气在颤抖,仿佛天空在燃烧"的台词,竟成为那个年代年轻人的流行语。

饰演瓦尔特的演员巴塔・日沃伊诺维奇,1986 年首次访华时引发万人空巷。

据接待人员回忆,当他乘坐的红旗轿车驶入长安街,车窗外瞬间伸出无数双手:"瓦尔特!瓦尔特!"

这位身高1米92的硬汉后来在自传中写道:"中国观众的热情让我害怕,但更让我感动。"

晚年的瓦尔特原型扮演者巴塔,始终对中国念念不忘。

2006年,当他在贝尔格莱德接受心脏手术时,特意要求在病房播放《瓦尔特保卫萨拉热窝》的电影原声。

据护士回忆,这位 83 岁的老人在昏迷前反复呢喃:"我要去中国,那里有我的影迷。"

更令人动容的是,巴塔在遗嘱中特别注明:"将我的部分骨灰撒在萨拉热窝的钟楼下,另一部分送到中国,埋在长城脚下。"

2016年他逝世后,塞尔维亚驻华使馆举行了特殊的纪念仪式,工作人员将他的照片与中国国旗摆放在一起,正如他生前所愿。

硝烟散尽,传奇永存

硝烟散尽,传奇永存今日的萨拉热窝,游客们仍能在拉丁桥上看到斐迪南大公遇刺地标,但少有人知,老城小巷里曾有家“瓦尔特面包房”,橱窗上贴着一张泛黄字条:“本店配方来自1943年圣诞夜——多加勇气,少放糖。”

电影中的场景也依旧能够找到:塞比利喷泉旁的铁匠铺仍在叮叮当当,格兹・胡色雷・贝格清真寺的尖顶依旧倒映在米尔贾卡河中。

而在瓦尔特牺牲的烟草厂遗址前,每年4月6日都会出现中国影迷敬献的鲜花,花束卡片上写着:"您保卫了萨拉热窝,我们记住了瓦尔特。"

从巴尔干的硝烟到中国的银幕,瓦尔特的故事跨越了时空与国界,他不仅是反法西斯战争的英雄,更是连接两个民族的文化符号。

正如他在电影中所说:"谁活着谁就看得见。"

他的传奇,将永远活在人们的记忆中。

当中国游客问起瓦尔特的故事,当地老人会眨眨眼:“他啊?可能正在某个平行时空,戴着五星红旗臂章,教八路军做巴尔干风味烤肉呢!”

参考文献:再见,瓦尔特!——长江日报

啊朋友再见 亲爱的瓦尔特同志——杭州网(转载都市快报)

保卫萨拉热窝的“瓦尔特”走了 20世纪70年代他曾红遍中国——北晚新视觉

"瓦尔特"扮演者逝世 与中国情缘深厚自豪被称"中国人"——人民网

好文。一代人的记忆。

不朽是每个人的梦想,活在别人的心里就是不朽。我那时观影条件好,差不多看了十几遍,,萨拉热窝的公民们,,