央视一套黄金时段,一部备受瞩目的电视剧《北上》开播了。

宣传力度之大,甚至联动《新闻联播》,吊足了观众胃口。

这部剧改编自茅盾文学奖作品,讲述了大运河百年的世事变迁,可谓未播先火。

首播后却遭遇了意想不到的“滑铁卢”,口碑两极分化严重,不少观众直呼“弃剧”。

这究竟是怎么回事?

是什么原因导致国家一级编剧赵冬苓这次“翻车”了呢?

《北上》的原著小说探讨了大运河对中国政治、经济、文化等方面的影响,内容厚重,精彩纷呈。

观众们原本期待着能看到一部既有历史深度,又有生活气息的佳作。

央视的鼎力推荐,更让大家对这部剧充满了信心。

现实却给了观众当头一棒。

高开低走的剧情,让不少人失望而归。

许多观众反映,这部剧节奏拖沓,叙事方式单一。

开篇用黑白影像记录的方式,本意是想展现历史的厚重感,但却在观众还没建立起对故事背景的认知时就呈现出来,显得突兀且难以理解。

如果将这段影像穿插在周爷爷的讲述中,或许效果会更好。

大量的旁白和缺乏情感的台词,也让观众难以融入剧情,无法体会到运河文化的魅力和运河人家的生活。

更让人难以接受的是,剧情中的一些情节设计和人物设定脱离现实,显得过于悬浮。

例如,学生在课堂上追逐打闹,老师却视而不见;校长在台上讲话,学生公然表示“没有信心考上大学”,校长也无动于衷。

这些情节的设置,与现实的校园生活相去甚远,让人难以信服。

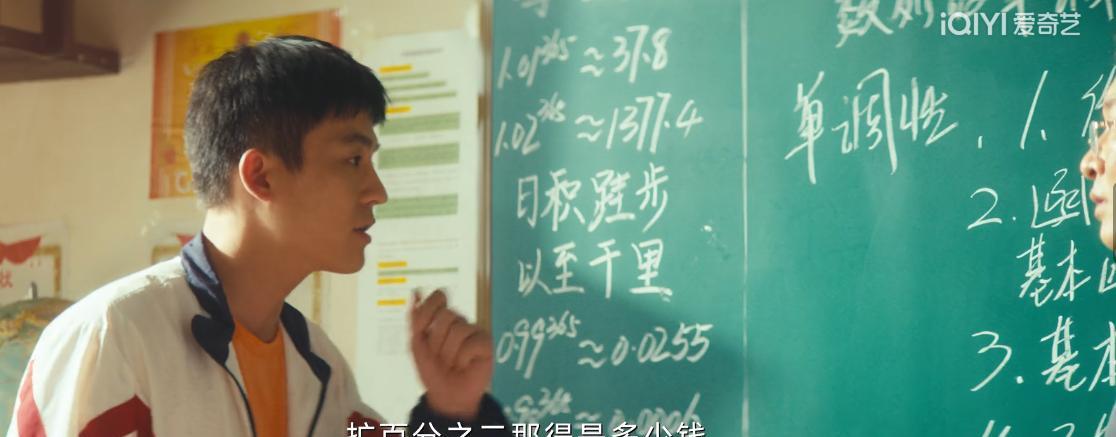

欧豪饰演的高中生,也成为了观众吐槽的焦点。

三十多岁的他,饰演高中生本身就有一定挑战,更何况这个角色的设定还充满了槽点。

课堂上,他不仅走神,接粉笔,甚至还从抽屉里掏出一把粉笔捏碎,以示挑衅。

这样的行为,在现实生活中几乎难以想象。

更令人匪夷所思的是,这位学生在课堂上大谈创业经,老师不仅没有制止,反而听得津津有味,甚至还向学生请教赚钱之道。

这样的情节设计,不仅有损教师形象,也让剧情显得更加荒诞。

导演为了突出主角的创业能力,刻意安排了这场戏,却忽略了剧情的合理性和逻辑性。

这种为了突出主角而牺牲其他角色的做法,得不偿失。

《北上》作为一部年代剧,本应着力展现那个年代的社会风貌和人情世故。

该剧的剧情却过于追求戏剧冲突,忽略了细节的刻画和情感的表达。

观众期待的是小桥流水般的温情,而不是吵闹喧嚣的场景。

剧中过多的噪音,也让一些老年观众感到不适。

虽然该剧汇集了一众实力派演员,他们的演技也得到了观众的认可。

但剧本的硬伤,却难以用演技来弥补。

好的演员也需要好的剧本,才能更好地发挥他们的才能。

《北上》的题材本身很有优势,原著小说也为其奠定了良好的基础。

编剧在改编的过程中,似乎并没有很好地把握住原著的精髓,也没有充分考虑到观众的观剧体验。

一部好的电视剧,需要在尊重原著的基础上,进行合理的改编和创作。

既要保留原著的精髓,又要符合影视剧的表达方式。

同时,也要关注观众的需求,创作出能够引起观众共鸣的作品。

那么,你认为《北上》剧情“翻车”的原因是什么?

这部剧还有挽回的余地吗?