在风云变幻的国际局势之下,1964年到1965年期间,中国发生了一系列引人瞩目的事件,而这些事件背后,毛主席与外国友人斯诺的会面更是一段耐人寻味的故事。

1964年12月28日晚上,那是一个看似平常却又暗流涌动的夜晚,毛主席身处人民大会堂小礼堂,兴致勃勃地观看京剧《红灯记》。京剧那独特的唱腔和表演形式,吸引着毛主席的注意力,沉浸其中。然而,就在这个过程中,一个意外的消息从陶铸口中传来,这个消息犹如一颗石子投入平静的湖面,泛起层层涟漪。原来,刘少奇主持召开的中央工作会议未经毛主席同意已经结束了。毛主席的不悦之情显而易见,他果断要求陶铸和汪东兴把相关人员重新召集起来,继续开会。这一决定反映出毛主席对工作决策程序的重视,他希望所有重要事务都能在充分沟通协调的前提下进行。

于是,这个重要的会议从1965年1月3日下午便重新召开了。毛主席在1月3日和5日分别做了两次讲话,他的讲话犹如灯塔,为中国当时面临的各种事务指引方向。而这些讲话内容在各小组进行传达、讨论,也体现了当时中国内部积极的讨论和交流氛围,大家都在积极学习和领会毛主席的思想理念。

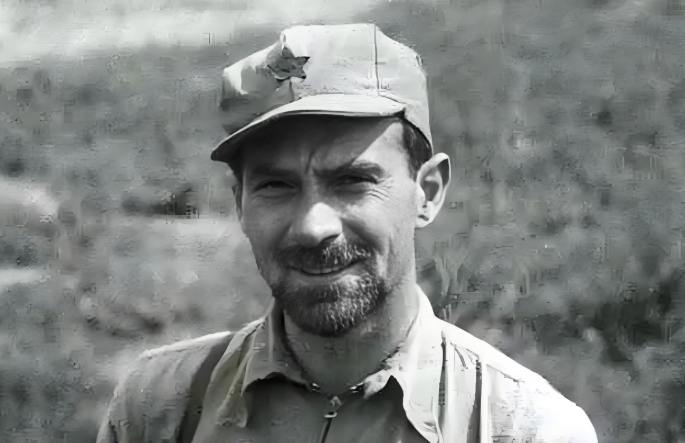

在这个时间段内,一位远在大洋彼岸的著名美国友人斯诺也踏上了中国的土地。斯诺在1964年10月8日来到中国,他此行有着特殊的目的。在周恩来的授意下,他马不停蹄地在中国各地进行参观访问,试图考察中国在经历了三年自然灾害后经济复苏的情况。当时的中国,正从自然灾害的阴影中逐渐走出,斯诺的到来,就像是一个来自远方的观察者,想要近距离了解新中国的恢复活力之路。

1965年1月8日,斯诺回到了北京。而命运的安排使得他在1月9日晚上,于人民大会堂北京厅与毛主席有了一次隆重的会面。

斯诺此次会面可是有备而来,他还带了随行摄影师。见到毛主席后,他恳切地提出希望将这次会见的全过程拍成电影记录片。他滔滔不绝地说起:“1936年,我们第一次见面,那时我提出要把你的生平全部说出来,然后由我向全世界介绍你,你当时对这个提议很抵触。但我想告诉你,这么做是有好处的。一旦外界知道你的为人、你的理想以及你所从事的工作,你将会获得更多、更大的支持。后来,我们真的这么做了,并且获得了巨大的支持。所以,这次也请你接受我的提议,通过银幕,让全世界知道你。”从斯诺的话语中,我们可以感受到他对曾经成功促成对毛主席报道的自信,他渴望再次通过媒体的力量向世界展示毛主席,让更多人了解中国。

毛主席听到后笑了笑,呈现出一种“悉听尊便”的神态。摄影师见毛主席同意,手脚麻利地架设好了拍摄机位。在摄影师正式开拍前,斯诺像是导演要叮嘱演员一般叮嘱毛主席说:“从现在开始,我是导演,你要听我的,你演你自己,想说什么就说什么,随性发挥,向观众展示出最真实的你。”毛主席点了点头,点着了一根烟,他的表情放松,就像一个在自己人面前自然畅谈的老友。

就这样,拍摄开始了。斯诺为了打开话题,从当时中国刚刚成功试爆的原子弹谈起,他兴致勃勃地问毛主席:“主席,你们的手里已经拥有原子弹了,你现在还会说它是纸老虎吗?”这个问题可是相当的尖锐,毛主席却毫不慌张,他思索了一下回答道:“说它是纸老虎,不过表明我对它的一种态度罢了。讲真,它的破坏力惊人,真用于战争,是会死好多多人的。这个东西,一旦你有我有全都有,全都拿出来用,那只能是全部人同归于尽。所以,它最终是要被唾弃的,从这个角度上说,它可不就是纸老虎了?”毛主席的回答既体现了对原子弹这种超级武器巨大杀伤力的认识,又展现了中国在核武器问题上理性而超前的态度。拥有原子弹的中国并没有被武力所带来的强大威慑力冲昏头脑,而是看清了这种武器的本质。

随后,斯诺的话题又转向国内政治局势。斯诺又谈到赫鲁晓夫,他问毛主席:“赫鲁晓夫下台,对中国有什么影响呢?”毛主席若无其事地说:“最大的影响,就是使我们丧失了一个写文章批评的对象。”这个回答既幽默又深刻,从中我们可以窥探出中苏关系紧张背景下,毛主席的一种独特视角。毛主席并不因赫鲁晓夫的下台而表现出过多的波动,反而从一种辩证的角度看待了这个事件。

斯诺紧接着趁机问:“新上台的苏共领导的工作成就怎么样?可不可以说是三七开,三分错,七分对?”毛主席悠然地吐了口烟,说:“恕我不方便评价苏共现在的领导,但有一点是可以公开的,那就是社会主义兄弟国都在说他们要搞‘没有赫鲁晓夫的赫鲁晓夫主义’。”毛主席的回答表明了中国在新中苏关系格局下的态度,既不会轻易对新苏共领导做出片面评价,又暗示了苏联内部仍然存在的一些问题倾向。

接着,斯诺将话题由中苏关系转向了中美关系,这个问题在当时国际局势中可是相当的尖锐。他问毛主席:“你觉得中美关系有希望改善吗?”毛主席沉思片刻后说:“希望是有的,但我年纪老了,或许看不到了。”这个回答中,我们能感受到毛主席对中美关系未来改善抱有希望,但又因年事已高可能无缘看到那一天的无奈。随后,毛主席又针对生命的有限和宇宙的无限发表了发人深省的看法,他的话语仿佛让整个会面场景都充满了一种哲学性的思考氛围。

四个小时的会面就这样在轻松而充满深度的对话中悄然过去。斯诺自我感觉收获满满,不虚此行,便愉快地提出结束本次谈话。在临走之前,斯诺还不忘提醒毛主席:“我回国之后,可能会见到约翰逊总统,你有什么话让我转达给他吗?”毛主席有些遗憾地说:“算了吧,我已多次告诫美国人不要把手伸得太长,但他们根本不听。”从毛主席的话语中,我们可以体会到当时中美之间存在的矛盾和隔阂。随后,斯诺耸了耸肩,两手一摊,优雅地告辞。

1965年1月19日,斯诺带着在中国的满满收获启程回国。回到美国后,他将拍摄好的电影以《人类的四分之一》为名进行传播。这部电影很快就像一颗种子,在世界各地生根发芽,在世界范围内引起了强烈的反响。这部片子如同一扇窗户,让世界透过斯诺的视角看到了毛主席,看到了当时中国国内的发展状况、领导人的态度以及中国对国际关系的思考。

从更宏观的角度来看,这一时期的中国正处在国际格局的重要转型期。国际上,美苏两个超级大国冷战对峙的局面越发紧张,中苏关系也出现了裂痕。中国作为社会主义阵营中的重要力量,一方面要应对来自苏联内部变化带来的影响,如赫鲁晓夫下台及新苏共领导的政策走向;另一方面也要在国际舆论场中展现自己的形象,争取更多国际理解和支持。在这种情况下,毛主席与斯诺的会面及其传播的电影《人类的四分之一》,无疑是中国向世界发声的一个重要方式。

毛主席通过坦诚地回答斯诺的问题,向世界展示了中国对核武器的理性态度、对苏联内部局势的看法以及对中美关系改善的期许。这种在镜头前毫不掩饰的态度,彰显了中国的大国风范和坦诚直率的形象。而斯诺的传播,也让世界看到了中国领导人的智慧和风采,有助于打破西方部分势力对中国的歪曲和误解,为未来中国在国际舞台上的发展奠定了良好的舆论基础。

回顾这一事件,从1964年12月28日晚毛主席得知刘少奇会议情况的那个夜晚,到1965年1月19日斯诺回国传播电影,这一系列事件串联起了当时中国国内事务、国际局势以及中美、中苏关系等多方面的复杂情况。它是当时中国走向世界、与世界沟通的一个重要片段,也是中国在国际舆论场中塑造自己形象的一次成功尝试。这一事件也提醒我们,在国际事务中,积极主动地展示自我、表达立场对于一个国家的发展有着至关重要的意义。

总的来说,1964 - 1965年毛主席与斯诺的这次会面,不仅仅是一位中国领袖与一位美国记者的普通会面,更是在特殊历史时期,中国与世界对话的一个重要契机,它所产生的影响深远而广泛,至今仍然值得我们深入研究和回味。