马翔宇作为清华大学的高材生,还曾经到还在深造,入职苏州高新园区某单位七年仍然科员,让人非常不可思议,也让人难以接受,后来直到曝出他举报的时间,才让人明白他为什么七年的时间原地踏步,因为他凭借一己之力单挑某领导,作为孤勇者,他值得肯定,但是他却无力根本改变游戏规则,有种深深的无力感。

马翔宇的行为引发了广泛的社会讨论,其核心在于对权力腐败的公开挑战、个人原则与体制冲突的复杂性,以及网络时代举报行为的深层影响。

一、个人勇气与理想主义的彰显

1. 坚守原则的孤勇

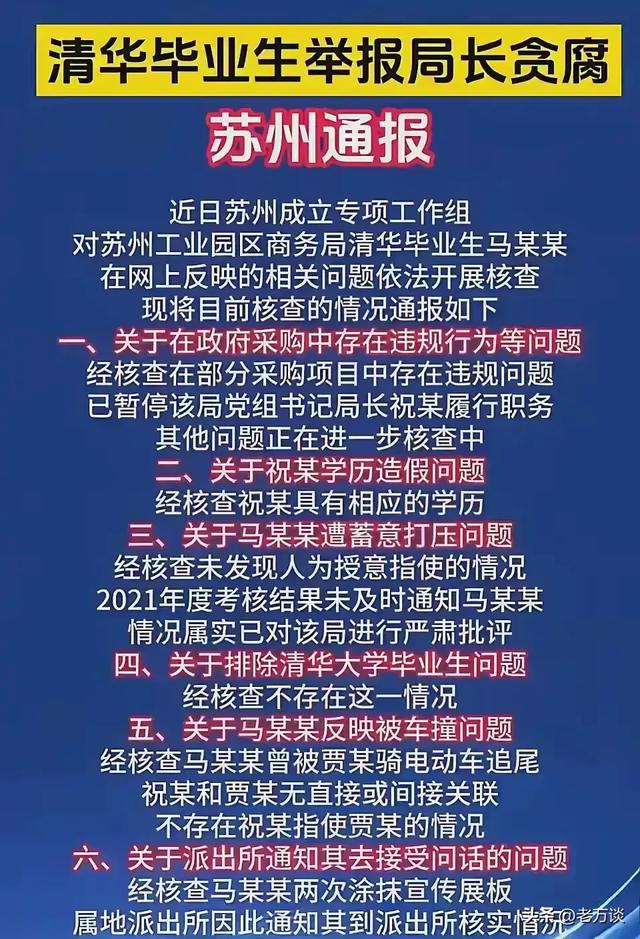

马翔宇作为清华大学法学双学士、哈佛助理研究员出身的“高材生”,本可通过妥协获得职业晋升,但他选择公开举报上司祝欢局长在采购项目中的围标、串标行为,并提供了详实的证据(合同、票据、录音等)。这一行为被评价为“初生牛犊不怕虎”,尤其在体制内敢于挑战上级的行为极为罕见,展现了知识分子对公平正义的执着追求。

2. 对不公评价的反抗

马翔宇因连续两年被评为“基本称职”而失去升迁机会,这成为其举报的导火索。他认为这一评价是对其坚持原则的报复,并直言:“我也希望多一事不如少一事,前提是让我好好生活。” 这种对职业前途的牺牲精神,既体现了个人尊严的维护,也暴露了体制内评价体系可能存在的权力滥用。

二、体制性困境与系统性阻力

1. “单挑体系”的无力感

尽管马翔宇手握充分证据,但调查过程漫长且结果有限(祝欢仅被降职为科级,未涉及刑事责任),反映出个体对抗权力结构的艰难。正如网友评论:“英雄挑战的不是大佬,而是一整个体系。” 事件背后可能涉及更深层的利益网络,导致处理结果被弱化,甚至被舆论质疑为“表面问责”。

2. 地方文化与传统官场逻辑的冲突

苏州作为经济强市,长期以“文化保守”和“内部调和”为特点,倾向于“关起门处理家丑”。马翔宇选择网络举报而非内部渠道,打破了这一传统逻辑,迫使地方权力直面舆论压力,但也加剧了其与体制的疏离。

三、网络舆情的双刃剑效应

1. 舆论倒逼正义的局限

事件中,网民对“爽文式结局”的期待(如严惩涉事官员)与现实的温和处罚形成落差,凸显了网络舆论在推动制度性变革中的局限性。通报虽回应了核心问题,但未触及举报机制失效、内部调查拖延等系统性缺陷。

2. 举报文化的兴起与风险

马翔宇的行为是近年来网络举报浪潮的缩影。此类事件频发反映了体制内举报渠道不畅,迫使个体诉诸舆论寻求支持。然而,举报者往往面临“鱼死网破”的风险,如职业前途受损、人身安全威胁等。

四、社会价值的争议与反思

1. 清白是否成为“原罪”?

有观点认为,马翔宇的遭遇印证了“当浑浊成为常态,清白就变成了罪过”。他的坚持既被赞为“燃灯者”,也被部分人视为“不合时宜”,折射出社会对“理想主义”的矛盾态度。

2. 制度性改革的迫切性

事件暴露了权力监督机制的失效和举报人保护制度的缺位。若无法建立更透明的调查程序和完善的问责机制,类似冲突或将继续以“网络舆情倒逼”的形式爆发,加剧社会信任危机。

五、对未来的启示

马翔宇的行为虽未能彻底撼动权力结构,但其意义远超个案:

个体层面:激励更多人勇于发声,但需权衡理想与现实的代价;

体制层面:倒逼权力部门正视监督漏洞,推动举报渠道的畅通与公正;

社会层面:引发公众对“程序正义”与“结果正义”关系的深度思考。

结语

马翔宇的举报行为是一面镜子,既映照出个体对抗不公的悲壮,也反射出体制痼疾与时代转型的阵痛。其价值不在于“输赢”,而在于以个人代价唤起对系统性改革的关注——唯有完善制度、平衡权力与监督,才能让“马翔宇们”不必再以孤注一掷的方式追求正义。

马翔宇是孤勇者,他的行为必然会影响很多人,很多事情正在悄无声息改变着,他的行为必然会石头击水击起阵阵涟漪,改变正在悄悄发生。