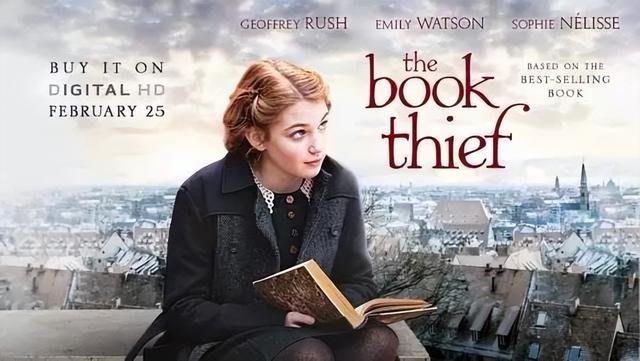

看完《偷书贼》的书,又找来电影看,但这部获奖挺多的电影,让我感觉并不那么完美。

演员选择偏离原著

在原著中,莉赛尔该是个又瘦又小、脏兮兮、衣着普通、执拗的女孩。

鲁迪则该是个柠檬色、乱糟糟头发、一脸雀斑、牙齿不齐、脏兮兮的男孩。

他们生活的家庭不算破旧,但一定贫穷。

莉赛尔的养母,那个原著里“像大衣柜”、每句话都要骂人“蠢猪、猪猡”的女人,则首先应该有一个硕壮凶煞的外表。

藏在地下室的马克斯啊,他在此之前是个拳击手啊,他在地下室曾经努力健身,与想象中的元首格斗过。

而镇长夫人则该是因忧愁而瘦弱、因丧子而呈纸片人的寡淡的。

而电影中的莉赛尔,美丽强壮干净整洁,有一双会说话的眼睛,在童星里来说,真的是非常漂亮。但就是这过分的漂亮、强壮的身体、圆润的脸蛋,这些都常令人跳戏,禁不住问,这还是那个缺衣少穿、人们都在饿肚子的年代吗?

电影中的鲁迪像比莉赛尔小了两岁,一头金发每天梳得板板正正,干净整洁,没有了原著中让莉赛尔下不去嘴亲吻的“可悲又肮脏的蠢猪”感。

而地下室的马克斯则俊朗帅气,像位疗养在此的落难王子,完全没有原著里头发长得遮住眼睛的落魄流浪感。

至于那位镇长夫人则高大严肃,像位古堡中的女管家。

电影叙事也有些偏离主题

美国导演布莱恩·派西维尔,找了一个健硕的加拿大小姑娘来做主演,一群非德国人来演一部德国的片子,这都能接受,但故事主题总归是重点吧,他也进行了大刀阔斧地改编和删减。

这本是一个文字如何让一个孩子成长,战胜孤独和恐惧、振奋灵魂的故事,但电影却把重点叙事线索放在了救助犹太青年上,弱化了女孩和书的关系。

甚至书中最富意义的,在防空洞里读书抚慰大家灵魂的一幕,改成了爸爸拉手风琴和女孩讲故事。

这真的很难让人理解。

要知道,偷书才是整个故事的主线,书是女孩的成长力量,是她爱而得不到的东西。书是犹太青年暗无天日终日躲藏的强心针,是镇长夫人的精神避难所,是霍尔茨爱普费尔太太聊以慰藉的精神支柱,是防空洞里中战胜恐惧的一杆枪,可是电影让你很难从这个故事看到书的作用,也很难真正的打动人。

况且,即使要描述犹太青年,也不该是一个只躲在地下室的弱鸡,每日靠胡伯曼夫妇的照顾,靠莉赛尔关心而苟活的角色。

在书中,马克斯是父亲的接力棒,在马克斯之前,莉赛尔是由父亲教着逐字逐句认字阅读的,在马克斯之后,莉赛尔的阅读水平开始突飞猛进,更重要的是,马克斯启发了莉赛尔重新看待文字以及文字的力量。

马克斯告诉莉赛尔,文字可以给人洗脑,也可以给人慰藉;可以发动战争,也可以净化战争;文字可以杀死人,也可以拯救人。

原著中还有很多细节电影并未进行呈现

比如,莉赛尔和鲁迪偷苹果、偷土豆、偷送给神父的食物,马克斯在地下室的健身,莉赛尔在空袭时的读书,给邻居老太太的读书等情节都消失无踪。

还有一战期间汉斯因有趣上司而保命的一段,但马克斯的爸爸却被子弹打成筛子。比如二战中汉斯负责抬死人,在车上因一个年轻人换座位而阴差阳错,这些关于战争的残酷都没有呈现。

尤其那个刚从战场上下来,亲眼目睹弟弟在面前死去的哥哥,因劝不动母亲去防空洞避难而自责不已的场景,让我流泪的场景。他看着母亲坐在那里,纹丝不动,一心赴死,但他却还想活下来。

“为什么我还想活下来?我不应该有这种非分之想,可我真的想啊。”

最重要的是,犹太青年马克斯的涂鸦创作,是莉赛尔认识文字、创作文字的引领者,却在电影中半分都没有呈现。

当然电影有时长限制,抓取的是主要故事情节,但对于原著读者来说,有太多的镜头渴望看见,所以才有了太多失望。

美国人有着自己的二战视角,这和德国人一定是不一样的。尽管原著作者是个澳大利亚人,但他是全盘接受了德国老太太的回忆,站在德国小姑娘的视角去呈现整个故事。而美国导演的这部作品,旁白也并不成功,没看过原著的人们,很难意识到,旁白其实是死神。于是让这个企图站在上帝视角的叙事,更显得敷衍了事了。