香港中文大学哲学系郑泽绵副教授

摘 要 :禅宗的“求索悖论”是二程与苏轼都面对的问题意识之一。禅宗为了规避“求索悖论”而诉诸“无事”。在北宋禅宗批评“无事禅”的同时,二程与苏轼既警惕“无事”,又规避“求索”,在其间寻找中道。苏轼与程颐同时提出了“有主”的工夫论。宋明理学的思想起点是肯定世界。从“肯定世界”到“信任直觉”,仍需思想的飞跃。程颢《识仁篇》的“存久自明”与苏轼《东坡易传》的“无心而信”的洞见在于:由“物我两忘”论证“信任直觉”的必要性。苏轼通过“无心”“身体意识的统一性”和“整体主义的感知”去论证“对身体整体协调性的信任”,并结合其艺术经验,提出“无心而一,一而信”。此说回应了北宋政治体制和意识形态的两个弊端。从苏轼工夫论中可以提炼出“先行信任”与“精微的道德直觉”两个新概念,以区别于现当代伦理学常探讨的“底线道德直觉”。

关键词 :程颢;程颐;苏轼;工夫论;无心;求索悖论

现代学界对于北宋儒学的哲学史叙事奠基于朱熹所确定的道统谱系。在其中,北宋五子(周敦颐、张载、程颢、程颐与邵雍)占据哲学史的主流,而王安石、苏轼与司马光等人,虽然在北宋影响甚大,在现代的哲学史叙事中却只是边缘角色。这是因为哲学史不同于思想史,哲学史探索对我们当代有价值的理论,而思想史则还原各学派在当时的传播影响。这个区分已经是学界共识,但这两者也不能被割裂,因为思想史背景能帮我们把握当时的哲学问题意识,看清一些思想碎片之间的关联。宋明理学的哲学思想散见于注疏、语录和书信中,如果缺乏思想史大视野,往往“见树不见林”。本文将苏轼和二程工夫论放在北宋的儒禅代兴的思想史背景中考察,揭示诸家之间隐秘的关联。

思想史、哲学史与哲学三者宜相区分而互助。萧萐父曾区分哲学史研究的“纯化”与“泛化”。“纯化”是指通过理论提纯而研究哲学思想发展的规律,而“泛化”是指在更广阔的文化史领域中探索哲学观念。陈少明特别重视经典世界的描述与哲学史的“配角”的研究。受他们的启发,本文提倡这样一种研究进路:由“泛化”而“纯化”,先“泛化”到思想史,在文化的宏观视野中看出问题意识之后,再“纯化”为哲学史,从中提炼洞见,再重构出一个论证。

▲程颢、程颐(狩野山雪绘《历圣大儒像》,日本东京国立博物馆藏)

本文将苏轼与二程放在禅宗盛极而衰、宋明理学继起的思想史背景下进行诠释。禅宗提供了理解二程与苏轼工夫论的视野,而苏轼则提供了理解二程思想的一座居间的桥梁。程颢《识仁篇》中的“存久自明”之说长期未受学界重视,而苏轼的“无心而信”之说能为程颢学说提供更深刻的证明。笔者从中提取出两个概念:“先行信任”与“精微的道德直觉”,重构出一个“信任直觉”论证。

一、从“无事”到“有主”:从苏轼与二程看北宋儒禅代兴在苏轼与二程的工夫论上,可以看到北宋思想史上儒禅代兴的总体趋势。

首先,苏轼与程颢都强调:玄想最终要回归生活,生活的体验才是最真切、最重要的。王安石好禅,而程颢嘲讽他论道就如同遥望佛塔而描述其相轮,而程颢自己虽未闻道,但已经“直入塔中,上寻相轮”。他说:“介甫只是说道,云我知有个道,如此如此。只他说道时,已与道离。他不知道,只说道时,便不是道也。”换言之,王安石拘泥于理论的凭空描画,缺乏身心体会。苏轼批评好禅的士人,说:“公之所谈,譬之饮食龙肉也,而仆之所学,猪肉也;猪之与龙,则有间矣,然公终日说龙肉,不如仆之食猪肉,实美而真饱也。”两者都以儒家的实用的理性态度对待禅宗。

其次,尽管苏轼与小程子程颐在政治和学术风格上极不相契,但他们都认为,悟道的境界最终要经得起生活的勘验。苏轼说:“近世学者以玄相高,习其径庭,了其度数,问答纷然,应诺无穷。至于死生之际一大事因缘,鲜有不败绩者。”(《全书》13·496)又曰:“佛法浸远,真伪相半;寓言指物,大率相似。考其行事,观其临祸福死生之际,不容伪矣。”(《全书》13·501)程颐劝人们无须穷究佛理,“只且于迹上考之。其设教如是,则其心果如何,固难为取其心不取其迹,有是心则有是迹”(《二程集》155)。言下之意,不管习禅者把理境说得多高妙,最终都要在实践上勘验。

总之,苏轼与二程论佛教时皆重视实践上是否受用。尽管苏轼不像二程那么坚决排佛,而偶有参禅妙语,但这只是文人雅兴使然。他在政治上持辟佛立场,他在存在论和伦理学上肯定天地实有和人伦参与,这都属于儒家立场。

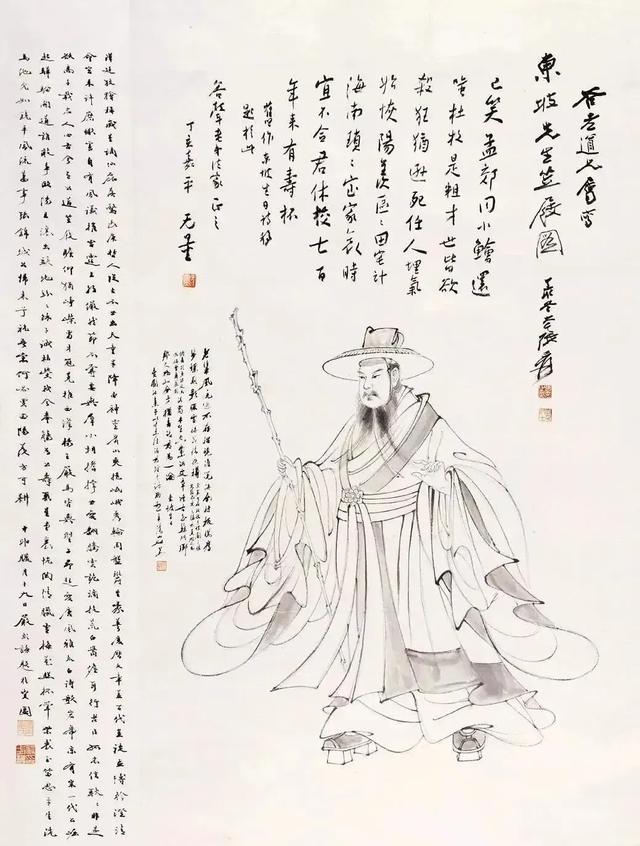

▲苏轼(故宫南薰殿旧藏《历代圣贤半身像册》)

不过在工夫论上,禅宗的无心无事、自然顺适的精神确实影响了北宋儒者。禅宗惯用一种悖论,我称之为“求索悖论”:愈求索愈不得,不求反而自得。笔者在《告子思想渊源考》中指出:《管子》四篇主张“不求而自得”,这应该是告子“不得于心,勿求于气”等语的来源。而宋儒特别是朱熹,常把告子类比于禅宗。两者确实共享了“求索悖论”。禅宗主张佛性内在,见性成佛,劝人不要“骑驴觅驴”。马祖道一主张平常心是道,当下即是,不假修行,自然顺适。马祖的法孙黄檗希运说:“故学道人直下无心默契而已,拟心即差。”“无心”或“无事”似乎成了回避“求索悖论”的唯一选项。主张无心顺适的马祖禅在中唐大行其道,连大哲学家宗密想修正它都难挡其锐;然而到了宋代,无心无事的禅法已是“强弩之末”,这表现在:所谓“无事禅”遭到了禅门内部(包括真净克文与大慧宗杲)的批判。无事禅的代表人物东林常总与苏轼过从甚密。《五灯会元》将苏轼列为常总的法嗣,虽然不足为据,但总归是有交往。苏轼著名的禅偈“溪声尽是广长舌,山色岂非清净身。夜来八万四千偈,他日如何举似人。”就题为“赠东林总长老”(《全书》8·193)。尽管溪山说偈之喻受到慧忠的“无情说法”的影响,但其主要来源应该是云门宗的“山是山,水是水”的终极境界,因为据周裕锴考证,“考察苏轼一生行迹交游,倒与云门宗更接近”。而这些“山是山,水是水”等说法恰好是“无事禅”的典型表述,受到宋代高僧克文、宗杲等的批判。

几乎同时,二程也批评了禅宗的“无事”风格。程颢说:“禅学者总是强生事。至如山河大地之说,是他山河大地,又干你何事?”(《二程集》1)这有可能相应于克文、宗杲等人对“山是山,水是水”的无事禅的批评。程颢为学生讲《孟子》“必有事焉而勿正,心勿忘,勿助长”一句时,曾“举禅语为况云:‘事则不无,拟心则差’”(《二程集》12)。“拟心则差”是禅门惯用语,来源很早,至少可追溯到菏泽宗的神会和洪州宗的希运。其要义在于消解刻意求索的意识,以反显出佛性内在,不必他求,甚至对心与佛的执着和概念的分别心也要消解掉。程颢引用此四字,说明他也承认“求索悖论”。但程颢特别引用“事则不无,拟心则差”这八字,这更值得留意。因为“事则不无”的说法极少见。“事即不无,拟心即差”载于北宋流行甚广的《景德传灯录》中的一位不甚知名的禅师子湖利踪的语录。程颢偏偏引用此句,可谓别有深意。这或许说明,他既要规避“求索悖论”,又要避免“无事禅”的弊端。

程颐也在两个极端之间寻找中道。他批评禅宗“又其学善遁,若人语以此理,必曰‘我无修无证’”(《二程集》63)。在讨论已发和未发时,程颐明确规避“求”字。有人问他:“喜怒哀乐未发之前求中,可否?”他说:“不可……既思即是已发。才发,便谓之和,不可谓之中也。”(《二程集》200)可见,程颐了解禅宗的“求索悖论”,试图避免“求索”与“无事”两个极端。程颐的中道在“有主”二字上。他认为,如果要免除思虑纷扰,就需要“敬”的工夫,使得“心有主”,方法是“主一”,无论静坐还是行动,都使精神专一。“有主则虚,虚谓邪不能入。”(《二程集》168—169)“敬”是精神的存养工夫。他认为:“若言存养于喜怒哀乐未发之时,则可;若言求中于喜怒哀乐未发之前,则不可。”(《二程集》200)程颐的“敬”经由朱熹的阐扬而广为人知。但“有主”二字并非程颐独创,笔者发现,同时代的苏轼就讲过“有主”:

中有主之谓一,中有主则物至而应,物至而应则日新矣。中无主则物为宰,凡喜怒哀乐皆物也,而谁使新之?故伊尹曰“终始惟一,时乃日新”。予尝有言,圣人如天,时杀时生;君子如水,因物赋形。天不违仁,水不失平,惟一故新,惟新故一。(《全书》2·31)

▲《东坡集》(宋刻本)

苏轼与程颐都强调内心要“有主”,不被外物所夺。鉴于苏轼曾见二程弟子朱光掞的肃然严毅的作风而感慨“何时打破这敬字”(《二程集》414),他竟也说出“有主”这种接近程颐工夫论的主张,令人惊讶。程颐说“主一之谓敬”,是指集中精力于一件事,“一则无二三矣”(《二程集》169)。“主一”的更深层的意思是指:通过专注于一事而使精神不散漫,收敛在内作“主”而不是逐外为“客”(即程颐所说“无适之谓一”)。后世学者往往批评程颐的“敬”缺乏灵活性,连程颢也告诫学者“既得后,便须放开”,不可“持之太甚”,“执事须是敬,又不可矜持太过”,“今之学者敬而不见得,又不安者,只是心生,亦是太以敬来做事得重”(《二程集》59、42、61、34)。但他批评的不是程颐,而是学敬而不得要领的人。陆九渊与王阳明对程朱的批评则加深了“敬”的刻板印象。事实上,朱子已经点明了“敬有死敬,有活敬”。“主一之敬”要与遇事应物的“义”相辅助,才是“活敬”。程朱敬论自成体系,并无刻板拘束之嫌。但程颐的气象毕竟与程颢、苏轼不同。苏轼论“有主”时,强调“惟一”与“日新”两者的平衡:“中有主则物至而应,物至而应则日新矣。”与程颢《定性书》“廓然而大公,物来而顺应”的活泼泼气象相近。

与程颐相似,在未发问题上,苏轼也注意规避“求索悖论”。他说:“未发而思之,则未至;已发而思之,则无及。”(《全书》14·492)他解释孔子所谓“诗三百,一言以蔽之,曰思无邪”说:“《易》称:‘无思’,‘无为’,‘寂然不动,感而遂通天下之故。’凡有思者,皆邪也,而无思则土木也。何能使有思而无邪,无思而非土木乎?此孔子之所尽心也。”(《全书》3·169)苏轼一方面认为“明若可求,即还是翳”,另一方面告诫不可“便将颓然无知,认作佛地”(《全书》13·301)。在“求索悖论”的影响下,程颐与苏轼已经预告了朱子中和之悟的问题意识。朱子的中和旧说曰:“泯然无觉之中,邪暗郁塞,似非虚明应物之体。而几微之际,一有觉焉,则又便为已发而非寂然之谓。”在“有思”(邪思)与“颓然无知”之间,苏轼找到了一个平衡点。其《书临皋亭》曰:“东坡居士酒醉饭饱,倚于几上,白云左绕,清江右洄,重门洞开,林峦坌入。当是时,若有思而无所思,以受万物之备,惭愧!惭愧!”(《全书》14·610)。这种虚灵的审美心境平衡了“有主”“有思”与“无思”(无所思、无邪思),他称之为“无思之思”:“夫无思之思,端正庄栗,如临君师,未尝一念放逸。然卒无所思。”(《全书》14·417)其中不乏程朱主敬那样整齐严肃的工夫。宋明儒者常感到戒慎与洒落之间的张力,而苏轼也注意平衡“防微”与“无心”,他解释《尚书·益稷》“惟几惟康”曰:“防患于微曰几,几则思虑周;无心于物曰康,康则视听审。”(《全书》1·483)

苏轼不仅与程颐同时开启了“有主”的工夫论,在“求索”与“无事”之间找到中道;他还指出了“有主”的局限:主与客相对待,有主则有客。而在理想情况下,主客冥合为一,则不再“有主”。因此,如果说“有主”工夫对应的是清明的意识,那么主客冥合时或许会有一种超意识的体验。苏轼《钱道人有诗云“直须认取主人翁”,作两绝戏之》二首,其一曰:“首断故应无断者,冰销那复有冰知。主人若苦令侬认,认主人人竟是谁。”其二曰:“有主还须更有宾,不如无镜自无尘。只从半夜安心后,失却当年觉痛人。”(《全书》7·211)此诗活用了《圆觉经》:“菩萨常觉不住,照与照者,同时寂灭。譬如有人,自断其首;首已断故,无能断者。则以碍心,自灭诸碍;碍已断灭,无灭碍者。”换言之,“常觉”应该是一种空灵而“不住”的状态,即知即寂。一有所觉,则所觉与觉者“同时寂灭”,如此方能“惟新故一,惟一故新”。可见,苏轼虽然与程颐同时提出“有主”的工夫,但他在此之上还向往主客两忘的超意识体验,而保持与程颢思想相似的活泼泼的精神。当然,《圆觉经》的主客消融境界所预设的是佛教的空理,与儒家肯定现世实有的立场不同。而苏轼虽然偶尔参禅,其存有论立场仍是儒家的。他的以上绝句中的主客消融论只需要预设程颢的内外两忘境界,不需要预设佛教的空观。

二、从肯定世界到信任直觉:程颢《识仁篇》与《定性书》佛教特别是禅宗,对宋明理学的影响多在工夫论而不是存在论。在存在论上虽然有些概念用法的相似性,如“理”“体用”等,但理论实质完全不同。禅宗到了宋代已经极少正面论述有无与体用,而集中于工夫的探讨,尽管这些工夫也预设了一些存在论因素(如空宗、唯识学和性宗等)。整体而言,对于禅宗,言与悟之间、修行(修行主体、“时时勤拂拭”)与空性(本来无一物)之间,悖论丛生。禅宗利用这些悖论而频出妙论,例如由“求索悖论”而提倡自然无心。但从北宋禅宗的整体上看,不但本体论的建构几乎消失,连工夫论的系统论述也极少见,只是偶尔隐藏在文字禅、看话禅、默照禅等暗示性语言中。虽然宋代禅宗在传播上达到顶峰;但由于言与悟、修行主体与本来空性之间的张力,北宋佛教的哲学理论水平大不如前。可见禅宗在重视、妙用这些悖论的同时,自己也遭到了反噬,在理论和工夫上都有“自我消解”的风险。与之相比,宋明理学肯定世界之真实性与天理之自然流行,立足于这种存在论,理学既能承接禅宗工夫论的精彩成分,又能规避不必要的悖论,理论更简洁,工夫更简易。

▲《河南程氏遗书附录·明道先生行状》(宋刻本)

宋明理学的思想起点是对世界的肯定,如张载的“知太虚即气则无无”,二程的“天下无实于理者”。理学家用理、气等形而上学概念以论证世界之实有,以批判佛教的以世界为虚妄的人生态度。在肯定世界的同时,理学家培养“乾父坤母、民胞物与”的宇宙情怀或者“父子君臣间皆是理”的道德意识。这些实在论的努力为宋明理学奠定了基石。但这种从存在论讲伦理学的哲学进路也有弊端:概念先行的理论容易脱离生活,落入教条主义而不亲切。而程颢和苏轼则另辟蹊径:他们同样肯定世界,但他们的理论起点不是形而上学概念,而是从最亲切的日常生活经验出发,证成一种信任直觉的生活主张。这表现在程颢的《识仁篇》的“存久自明”和苏轼《东坡易传》的“无心而信”。

从肯定世界到信任直觉,这需要思想的飞跃。信任直觉者必肯定世界,但肯定世界者未必信任直觉,甚至不信任现实的人性。例如朱熹虽然肯定人有孟子所说的四端,但他认为直觉并不可靠,四端也可能发而不中节,因为容易受到气质、习俗和情感的扭曲。与此相反,程颢和苏轼认为现实人性虽然并不完善,但依旧值得信赖、可以改善,而不能放弃。例如:

伯淳先生尝语韩持国曰:“如说妄说幻为不好底性,则请别寻一个好底性来,换了此不好底性著。道即性也。若道外寻性,性外寻道,便不是。圣贤论天德,盖谓自家元是天然完全自足之物,若无所污坏,即当直而行之;若小有污坏,即敬以治之,使复如旧。所以能使如旧者,盖为自家本质元是完足之物。”(《二程集》1)

程颢对现实人性的信任,也表现在他对道德直觉的信任。其《识仁篇》认为,“仁者,浑然与物同体”。修养工夫只需要“识得此理(案:指万物一体的道理),以诚敬存之而已,不须防检,不须穷索”,换言之,不需要时时刻刻防备和检查邪念,也不需要向外穷追、求索应该如何行动的道理。程颢认为,只有当人不懂“理”的时候才需要求索。但是,人心本来具备应对万事的道理,“存久自明,安待穷索”(《二程集》16—17)。其《定性书》指出,只有物我两忘,才能做到“廓然而大公,物来而顺应……两忘则澄然无事矣。无事则定,定则明。”(《二程集》460—461)两忘则无事、定、明,这呼应了《识仁篇》的“存久自明”。程颢警惕“把捉”之害:“伯淳昔在长安仓中间坐,见长廊柱,以意数之,已尚不疑,再数之不合,不免令人一一声言数之,乃与初数者无差,则知越着心把捉越不定”(《二程集》46)。

程颢的“万物一体”思想影响深远,但其“存久自明”之说并未充分发挥,在后世也很少被继承。事实上,苏轼的“无心而信”的思想可以为程颢思想提供进一步的论证。

三、“无心而一,一而信”:苏轼论直觉与信任王水照与朱刚曾指出,苏轼与程颢都重视“天理自然流行,不费人工,仁者勿忘勿助,浑然与物同体,万物各遂其生意”,二人相近并且都异于程颐。本文将指出,苏轼和程颢都讲“无心”“无我”、物我两忘,但苏轼论述“无心而一,一而信”时,能结合其文学艺术经验,因而更深刻地揭示了信任与直觉的关系。

苏轼的核心思想可以概括为“无心而信”。此说在其经注与文集中反复出现。胡金旺指出“苏轼哲学的精髓”是“人通过有意识地做到无心和在应物及技艺上做到不知其所以然而然而达到道的境界”。这已经把握到了“无心”这个重点,但未充分阐发“信”的哲学内涵,也未把“无心”二字关联到儒佛交涉的思想史,可谓失之交臂。

▲《东坡志林》(明末朱墨套印本)

“无心”与“信”的含义是丰富的,可以由浅入深地分析出以下三层:

第一,“无心”可以指没有功利计较和成见分别的天真状态,与之对应,“信”是指个体容易获得他人信任的德性或品质。例如《东坡志林》记载:宋真宗在李沆死后二十余年依旧追信其言,“独以(李沆)无心故尔”(《全书》5·158)。

第二,“无心”也可以指宽容的胸怀和开放地信任他人的意愿:不苛求他人与自己意见相同,不猜忌他人的恶意,不过多地防备,尊重差异,和谐共处;与之相应,“信”是指相互信任、协调合作的社会状态。例如苏轼解释《大有》卦的六五爻,说它“处群刚之间,而独用柔,无备之甚者也。以其无备而物信之,故归之者交如也”(《全书》1·189)。又如:“君子之信也,物信之而己不有,故时行时止,未尝必也。有其信而必行之,则过矣。”(《全书》1·401)

第三,“无心”也可以指个体的意识与身体之间的默契的协调状态,与之相应,“信”是指个体意识在艺术或道德实践中对其身体活动的信任,如“信手拈来”之“信”。苏轼发挥这层意思最充分:

物之无心者必一,水与鉴是也。水、鉴惟无心,故应万物之变。物之有心者必二,目与手是也。目、手惟有心,故不自信而托于度量权衡。己且不自信,又安能应物无方,日新其德也哉!(《全书》14·271)

“有心”是指人对自己的直觉的怀疑态度。苏轼区分了两种意识与身体的关系:“无心”时,目与手合一,妙应万物;而“有心”时,目不信任手的直觉或“手感”,不得不依赖外在的尺度作为标准。“无心”与“有心”状态可类比于海德格尔《存在与时间》所说的“上手状态”与“现成状态”:当我们越少凝视一个锤子的时候,它用得越起劲,这是一种实践的“上手状态”;而当我去观察锤子的时候,锤子变成了“现成之物”、一个理论审视的对象。人的意识和身体之间具有一种前反思的整体协调性,苏轼称之为“一”。他认为“无心而一,一而信”。《东坡易传》释“乾以易知,坤以简能。易则易知,简则易从”一段曰:

乾无心于知之,故“易”。坤无心于作之,故“简”。易故无所不知,简故无所不能。“易”、“简”者一之谓也。凡有心者,虽欲一不可得也。不一则无信矣。夫无信者,岂不难知难从哉?乾、坤惟无心故一,一故有信,信故物知之也易,而从之也不难……夫德业之名,圣人之所不能免也,其所以异于人者,将以其无心尔……夫无心而一,一而信,则物莫不得尽其天理以生以死……吾一有心于其间,则物有侥幸夭枉,不尽其理者矣。(《全书》1·346)

苏轼在其经注中反复使用“无心”二字,乾、坤、天地、圣人的要义都被概括为“无心”,其易学几乎可称为“无心易学”。此说继承了先秦道家思想:天地无心,任物自化。人们不怨飘瓦、不怒虚舟,因为它们无心。苏轼也有新的创见,笔者称之为“对身体整体协调性的信任”或“先行信任”(precursory trust)。之所以叫“先行的”,是因为这种信任态度先行于那些由经验观察而作出的判断或信念。苏轼在诠释《咸》卦时表达了这一思想。《咸》卦的主题是感通,此卦作为整体非常吉利,其彖传曰:“天地感而万物化生,圣人感天下而天下和平。”但六爻各爻的爻辞都不算吉利,特别是第四爻(九四:贞吉,悔亡,憧憧往来,朋从尔思),其感应范围狭窄,远远不及《咸》卦整体。为何如此?苏轼创造性地解释说:第四爻处于“心”的位置,当《咸》卦作为一个整体、而心“隐而不见”(无心)的时候,“心与百体并用而不知,是以无悔无朋”。而当“心”作为第四爻被刻意地关注的时候,“及其表之以四也,而心始有所在。心有所在而物疑矣,故憧憧往来以求之。正则吉,不正则不吉……其朋则从,非其朋则不从也”(《全书》1·244)。换言之,九四之所以不能普遍地“感”,是因为“有心”。“有心”之弊有三:第一,“有心”具有表象思维,割裂了理论主体与行动;第二,“有心”具有求索的意识,在心物、心手之一体关系被表象思维所割裂之后,“心”追求确定性和与具体对象的感应;第三,“有心”具有选择性,区隔了朋友与非朋友,而且相应地具有目的性和功利性。通过解释“有心”为何导致“一”的丧失,苏轼反向地说明了“无心故一”。

▲《重广分门三苏先生文粹》(南宋刊本)

苏轼又借《中孚》卦诠释“无心而信”。他说:“中孚,信也。而谓之中孚者,如羽虫之孚,有诸中而后能化也。羽虫之孚也,必柔内而刚外。”(《全书》1·331)“有诸中”便是苏轼的“中有主”。苏轼评此卦九二“端悫无求,而物自应焉”(《全书》1·333),而上九则“非中孚之道,飞而求显,鸣而求信者也”(《全书》1·334)。换言之,有心于求信,反而失道;正直而无求,反而能取信于人。苏轼巧妙地关联起“有主”“无心”与“信”,回应了禅宗的“求索悖论”。

如何避免“有心”?诀窍在于“忘”。《庄子·达生》指出,忘带忘屦才是带和屦对于腰与足而言最舒服的状态。苏轼相应地指出,无心和忘身的状态就是人最入“神”的时候。他解释《咸》卦初六时说:“身忘而后神存。心不遗则身不忘,身不忘则神忘。故神与身,非两存也,必有一忘。”(《全书》1·242)由此,苏轼总结说:

合而用之,则拇履、腓行、心虑、口言,六职并举,而我不知,此其为卦也。离而观之,则拇能履而不能捉,口能言而不能听,此其为爻也。方其为卦也,见其咸而不见其所以咸,犹其为人也,见其人而不见其体也。(《全书》1·243)

从苏轼的说法中,我们可以分析出两种重要的洞见:

第一,在无意识状态下,身体各部分之间的协调能力。这里蕴含着两种哲学成分:一是通感(synaesthesia):不同感官之间相互借用和协调的能力。周裕锴认为苏轼受到佛教“六根互用”思想的影响,“是宋代士大夫使用‘耳视’、‘目听’之词的第一人”,并举“耳视目可听”一句为证。二是身体意识的统一性(unity of somatic consciousness):当我们同时接触到不同的感官信息时,我们意识到这些信息属于同一个对象。“意识的统一性”自康德以来颇受重视。本文强调“身体意识的统一性”,是因为这个“统一”是在下意识之中完成的,不需要有心为之。例如,当我们同时看到和听到乒乓球,并且把它打回去的时候,目、耳、手三者协调地把三个知觉感知为同一对象。苏轼借千手千目观音为题,表达了这层意思。他说,人如果左手、右手、眼睛各做一件事,都无法协调,而观音却可以千手千目同时使用,正因为“无心”。《成都大悲阁记》曰:“心念凝默,湛然如大明镜。人鬼鸟兽,杂陈乎吾前;色声香味,交遘乎吾体。心虽不起,而物无不接,接必有道。即千手之出,千目之运,虽未可得见,而理则具矣。”苏轼认为,意识在“无心”的状态下已经具有统一协调的能力,而分别心或者对某一官能的过多关注反而破坏其协调性。

▲《李卓吾批选坡仙集》(明万历二十八年王宇泰继志斋刊本)

第二,整体主义的感知(holistic perception)。苏轼说“见其人而不见其体也”是最自然的状态:当个人最自然地活动时,个人是作为一个整体而非作为身体部件而存在的。在这种整体主义的感知中,人“见其咸(感)而不见其所以咸(感)”。在《庄子·达生》中,一个水性高超的人叙述其潜水活动:“长于水而安于水,性也;不知吾所以然而然,命也。”受其影响,苏轼《日喻》举例说:南方水性好的人往往“日与水居”,长久地练习而“有得于水之道”。由此,苏轼认为“道可致而不可求”,而对于修养有方的人,“莫之求而自至”(《全书》14·414)。《东坡易传》曰:“君子之于道,至于一而不二,如手之自用,则亦莫知其所以然而然矣。此所以寄之命也。”(《全书》1·142)

这种“莫知其所以然而然”的整体主义的感知贯穿于苏轼的书画和文学实践中。他解释佛语“以无所得故而得”时说:“手必至于忘笔而后能书……手不能忘笔,则字画难于刻雕。及其相忘之至也,则形容心术、酬酢万物之变,忽然而不自知也。”(《全书》14·515)其《自评文》曰:“吾文如万斛泉源,不择地皆可出。在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难,及其与山石曲折,随物赋形,而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于不可不止,如是而已矣。其他虽吾亦不能知也。”(《全书》13·505)他把文学艺术创作的洞见综合起来,上升为本体论命题,即“无心而一,一而信”:

万物皆有常形,惟水不然,因物以为形而已。世以有常形者为信,而以无常形者为不信,然而方者可斫以为圜,曲者可矫以为直,常形之不可恃以为信也如此。今夫水虽无常形,而因物以为形者,可以前定也,是故工取平焉,君子取法焉。惟无常形,是以遇物而无伤。惟莫之伤也,故行险而不失其信。由此观之,天下之信,未有若水者也。(《全书》1·236)

天下之至信者,唯水而已。江河之大与海之深兮,而可以意揣。唯其不自为形,而因物以赋形,是故千变万化而有必然之理。(《全书》11·63)

余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形。至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。(《全书》14·496)

在这种模糊的整体感知之中,艺术创作的“上手之物”“虽无常形而有常理”,故可“信”。在艺术创作中,人们需要放弃自我中心而信任这种整体性。

当然,在学艺的过程中,局部的观察能纠正错误的动作;在艺术创作之前,一些先在的设想和安排也是必要的。但是,只有达到内外合一,心手相应,才能臻于佳境。否则,正如苏轼所说,虽然画家文与可教他画竹之前要有成竹在胸,然后“急起从之,振笔直遂”,但他承认:“予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。”(《全书》14·495)苏轼“心识其所以然”而“不能然”,这反衬出“不知其所以然而然”之高超。

综上所述,“无心而一,一而信”可以翻译为:去除自我中心、去除分别心的障蔽之后,人能获得一种整体性的感知,此知具有“不知其所以然而然”的模糊性,虽无常形而有常理,因此具有可靠性或“信”。此“信”正如《道德经》第21章所说的“道之为物……窈兮冥兮……其中有信”中的“信”。苏轼曾得一签曰:“道以信为合,法以智为先。”他“敬书而藏之,以无忘信道、法智二者不相离之意”(《全书》14·606)。“道”“其中有信”,而人要“信道”,才能契入“无心而一”的境界。这里的“信道”就需要一种心灵的跳跃。因为通常而言,我们要先观察、确认一人或物之可信,然后相信此人此物。但对于“道”,人必须先信任,先放弃自我中心或分别心的揣摩、观察,而先行跳进一种物我两忘、心手合一的状态,才能“一而信”。在这里,信任的态度先行于观察而得的信念。人必须先“信道”(“信任”[trust]之信,信而任之),才能从中体验到这种“一”体状态中蕴含的“信”(可靠性[reliability])。

▲苏轼行书《新岁展庆帖》(北京故宫博物院藏)

笔者用“先行信任”(precursory trust)去表达苏轼思想中信任与信念之间的反转关系。苏轼的“无心而信”恰好为程颢的“存久自明”提供了一个有力的证明:为了通达实践的智慧(明),人们必须进入一种物我两忘、万物一体的“仁”的境界中,存养久之,自然明理。程颢《识仁篇》说:“既能体之而乐,亦不患不能守也。”(《二程集》17)而苏轼也说:“夫诚者,何也,乐之之谓也。乐之则自信,故曰诚。”(《全书》14·140)两者的思想恰好相互映照。

当然,苏轼的“无心”学说主要得力于他的审美艺术经验,容易被质疑的是:它适用于道德领域吗?如何调停其“无心”与孟子的“四端之心”?苏轼说:“我有是道,物各得之,如是而已矣。圣人者亦然。有恻隐之心,而未尝以为仁也;有分别之心,而未尝以为义也。所遇而为之,是心著于物也。人则从后而观之,其恻隐之心成仁,分别之心成义。”(《全书》1·345)他诠释《尚书·仲虺之诰》“以义制事,以礼制心”曰:“未尝作事也,事以义起;未尝有心也,心以礼作。”(《全书》2·15)或许有人会质疑:对于初学者,不用心怎么能进步呢?对此,苏轼可以有一种辩护,他注解《尚书·大禹谟》“念兹在兹,释兹在兹”说:“其始也念仁而仁,念义而义;及其至也,不念而自仁、义也。”(《全书》1·468)

四、苏轼“无心而信”论及其对宋代政治文化的批评

之所以说“无心而信”是苏轼的核心思想,是因为他以此回应了其时代的政治文化的两个新弊端:

第一个弊端是:在宋代,权力向皇权高度集中,朝廷通过统一的法规条文和行政指标,经过官僚体制而层层向下地推行中央政策。这压缩了士大夫特别是地方官员凭借个人道德和政治判断而作出政治抉择的自主发挥空间。对此,苏轼早在嘉祐六年(1061)正月所撰《应制举上两制书》便有所察觉。他说:

轼敢以今之所患二者,告于下执事。其一曰用法太密而不求情……今自一命以上至于宰相,皆以奉法循令为称其职,拱手而任法,曰,吾岂得自由哉!法既大行,故人为备位。其成也,其败也,其治也,其乱也,天下皆曰:非我也,法也。法之弊岂不亦甚矣哉……任法生于自疑,自疑生于多私。惟天下之无私,则能于法律之外,有以效其智,何则?其自信明也。(《全书》12·328)

正如苏轼所说的心对于手的不信任一样,皇权由于私欲多而自疑,不信任其臣民,把本来自然的协调合作关系,变成了事事都要依靠法规政策的“绳墨”的机械而不自在的主从关系。这正是“不自信而托于度量权衡”。苏轼认为政治应该“始之以至诚,中之以不欲速,而终之以不懈”,“至诚”者“视民如视其身……至诚无近效,要在于自信而不惑,是谓不欲速”(《全书》14·130)。这里隐含着“无心而信”的理想。然而,宋代的权力集中化的官僚制度,不再像先秦儒家那样主张视臣民如手足、心手协同的政治模式,也不再像《管子》那样主张君主无为而让臣民各司其职,犹如心无为而耳目各效其能。宋代官僚体制通过抽象的政治目标、法规和指标统御臣民。从苏轼的奏折和书信看当时社会,即使税赋、差役杂出,“急于兵火。民既无告,吏亦仅且免罪,益苟简矣”(《全书》13·120)。官吏只向上级负责,“拱手而任法”,可谓“苟简”,往往“民穷无告,监司守令观望不言”(《全书》11·527)。这种体制弊端由来已久。苏轼说:“尧舜官天下,无患失之忧,故任人而不任法……夏、商家天下,惟恐失之,不敢以付人,人与法相持而行,故法烦、官多而事冗。”(《全书》2·187)他对“家天下”的批判,已启黄宗羲《明夷待访录》之先声。当然,任人与任法之辨在宋代得到广泛讨论,苏轼的说法随着语境而有所微调:在儒家与法家之辨的语境下,他主张任人而批判任法。在探讨宋代政制的语境下,他主张平衡两者而侧重于任人。他曾以任人与任法问题为太学私试出策问试题(《全书》14·314),可见他对此议题之重视。事实上,士大夫以“祖宗家法”之名约束当世君主的事例屡见不鲜。在这种语境下,“法”本身未必有贬义,平衡任人与任法的主张也是有见地的。

▲王安石行书《楞严经旨要卷》局部(上海博物馆藏)

第二个弊端是:士大夫集团的政治意见分歧严重,因而逐渐产生了统一政治思想话语的要求,这一趋势随着王安石变法而更明显。在现代新儒家的诠释下,包括王安石、二程、张载在内的宋儒推尊三代之治,贬黜汉唐,是为了推行理想的王道,以规范治统或现实的君权。此说固然不谬,但仍须注意:这种圣王理想或道统叙事恰好也为士大夫集团提供了一套抽象而统一的政治话语。苏轼说天下之弊的第二点是“好名太高则不适实”,这表现在“仕者莫不谈王道,述礼乐,皆欲复三代,追尧舜,终于不可行,而世务因以不举”(《全书》12·328—329)。这种高尚的儒家思想事业潜藏着抽象性的危机,其弊端正反映在王安石的新法和程颐的古礼上。在苏轼看来,他们都一样不切实际。但理论的抽象性恰好与官僚体制的抽象性相适应:儒者提出政治主张时都将它抽象到可以与三代之治相挂钩的理想程度,而士大夫集团内部也需要抽象而统一的政治话语。最典型的例子是王安石:他劝宋神宗效法尧舜,因为其道至简而不繁,而在这抽象的旗帜下的实质措施却是择术、理财;他再沿着中央集权的官僚制度向下贯彻新法,又凭借其政治势力推行“新学”,排斥异见。在宋代,政治上党争的派系与学术上的学派分布之间存在着呼应关系。这种政治话语的趋同化已经无处不在,如苏轼说:“今之程试文字,千人一律,考官亦厌之。”(《全书》12·360)苏轼坚决抵制这种趋同化:“昔之君子,惟荆(案:荆公王安石)是师;今之君子,惟温(案:温公司马光)是随。所随不同,其为随一也。老弟与温相知至深,始终无间,然多不随耳。”(《全书》13·117)他说:“王氏之文,未必不善也,而患在于好使人同己。”(《全书》11·365)“天下之理未尝不一,而一不可执。”(《全书》1·347)“君子之所患者,庶言同而已。”(《全书》14·274)苏轼借助《同人》卦主张:“同人以有所不同为同,故君子以类族辨物。”(《全书》1·186)又借《睽》卦告诫:“人苟惟同之知,若是必睽。”(《全书》1·261)

以上两个弊端的共同本质在于:有心地求“同”,而破坏了“无心而一,一而信”的自然的理想状态。

结论与引申:论直觉与信任之关系本文在北宋儒禅代兴的大背景下考察苏轼与二程的工夫论。宋明理学的思想起点是肯定世界,从“肯定世界”到“信任直觉”,仍需思想的飞跃。程颢的“存久自明”与苏轼的“无心而信”都论证了“信任直觉”的必要性,两者都在禅宗的“求索悖论”和“无事”的误区之间找到了中道。孟子学的四端学说已经决定了儒家的重视道德直觉的倾向,但只有到了北宋儒学,才诉诸“内外两忘”来证明:为何我们需要“信任”直觉?其中“信任”二字极为关键。笔者相信,基于程颢与苏轼的洞见,我们可以为“信任直觉”重构出一个现代论证:

前提一:道德直觉是道德判断的唯一来源和最终评判标准。

前提二:对待直觉的态度(例如信任、怀疑、谨慎、懈怠等)影响我们能否获取相应的直觉。这一点对审美直觉与道德直觉都同样适用。

前提三:“理论的态度”预设了一种区分主体与客体的意识和审视态度,其默认态度是:保持怀疑,除非找到足够的理由去相信。

前提四(从前提二与三,可以推论):“默认怀疑先于信任”的“理论的态度”阻碍了我们获取直觉的途径。

结论:道德的或者审美的认知与实践都需要一种“先行信任”:信任自己在非反思、非理论的情况下,在与身边世界的互动中所产生的道德的或者审美的直觉。

通过这个现代论证的结构,我们把程颢与苏轼思想的要素归拢在一起。当然,这只是一个粗浅的概要,每一个前提都需要未来进一步澄清。笔者提出两个概念:

首先,“先行信任”(precursory trust)的概念可以从程颢的“存久自明”与苏轼的“无心而信”之中提取出来。换言之,人们需要事先信任个体与其周围环境的“一体”状态,才能在其中获取相关的道德或审美的直觉。这与笛卡尔式的“怀疑先于信念”的理论态度形成鲜明对比。

▲《东坡先生笠屐图》(张大千绘,四川博物院藏)

其次,“精微的道德直觉”(nuanced moral intuition)能准确地揭示程颢“存久自明”一句中的“明”的性质以及苏轼的“无心而信”中所描述的“不知其所以然而然”的直觉。这种直觉恰好被现当代西方伦理学所忽略,因为后者所讨论的大多是“底线道德的直觉”(baseline moral intuition),例如用电车难题等思想实验诱导听众作出“不能滥杀无辜”等判断,其中蕴含着简单的“粗线条”的道德规则,其特点是清晰明确、可规则化。然而,没有人是凭借这种粗线条的“底线道德的直觉”过日常生活的。在纷繁复杂的生活处境下所作出的道德取舍是“精微的”,接近苏轼的“无心而信”论所讲的整体主义的感知。一个将军在战场上临时作出的决断,必然是“精微的”;如果忽然要求一个将军依照“底线道德直觉”去思考和行动,他有可能一下子判断力和执行力双双“瘫痪”。这也同样适用于艺术审美的直觉。让一个正在创作中的音乐家和画家“遵守规则”,也可能导致他的判断力和创造力瞬间瘫痪。由此可知,在“一体”状态中的“先行信任”与“精微的直觉”,是程颢与苏轼留给后世中国哲学的宝贵遗产。明代的王阳明及其后学反复强调“信得及”“信得过”良知,这与苏、程之说遥相呼应。

当然,这种思想也面临挑战:个人在参与世界的实践中的视野是有限的,能否充分而及时地自我纠正?能否照顾到他者的视角?能否保证公正性?程颢的“廓然大公”,程颐的以“公”训仁,或许可以纠偏。直觉并非绝对可靠,但对直觉的纠正也只能凭借更多的直觉。正如程颢所说:不能因为人性不完美,就“别寻一个好底性来,换了此不好底性”,性如流水,澄清流水的工夫只能在流水中做。事实上,苏轼《题西林壁》早已暗示了“当局者迷”的危险。其诗曰:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”(《全书》8·194)而他的“有主”之说可以回应此问题,因为心中有主,不为物所夺,便可保证心境的虚灵,做到“惟一故新,惟新故一”。更何况,他也不可能认为离开庐山反而能识“庐山真面目”。苏轼最警惕王安石的“好使人同己”,依照他的哲学观点看,“远近高低各不同”的“不同”本身不成问题。弊端不在“身在此山”,而在执庐山一面以求同。苏轼《初入庐山》曰:“自昔怀清赏,神游杳霭间,如今不是梦,真个在庐山。”(《全书》13·596)“在庐山”本身就令他振奋至此,冲口说出,径直入诗,他怎么可能认为“身在此山”本身就是错误的源头呢?

来源:《中山大学学报(社会科学版)》2024年第2期。本转载仅供学术交流,不做其他用途,若有侵权,敬请联系,十分感谢!

欢迎关注