“半年前在商场看中迪桑娜的水桶包,一问价3000元,我直接懵了——现在连国产包都买不起了?”打工人Sophie的吐槽,揭开了这两年国产女包市场最扎心的现象:曾经千元内的“平替”,如今集体涨到千元甚至三四千元,却还火得离谱。

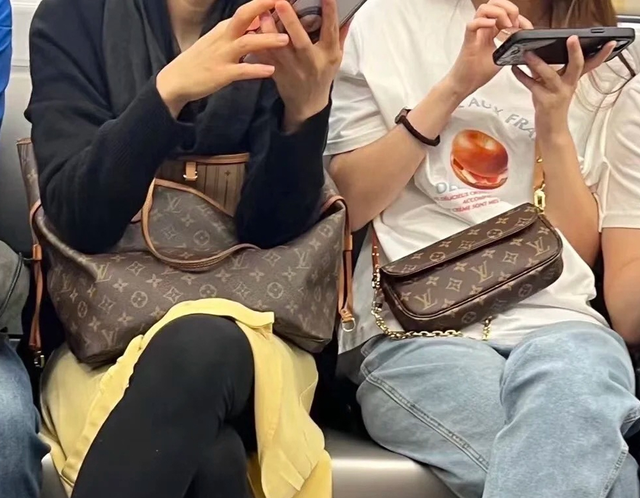

电影里王铁梅背着的裘真邮差包、通勤路上常见的山下有松“菜篮子”,这些叫不上名的国产包,正悄悄取代COACH、MK,成了都市女性的新宠。

从“平替”到“新贵”,国产包凭啥逆袭?

从“平替”到“新贵”,国产包凭啥逆袭?这波国产女包的涨价潮,和奢侈品市场的“降温”密不可分。

贝恩数据显示,2024年全球奢侈品销售额同比下滑2%,中国内地个人奢侈品市场更暴跌18%-20%,连LVMH、开云集团股价都跌了16%和44%。

曾经靠“印满logo装腔”的消费逻辑失效了——谁还愿意花几万块买个包,结果被同事认成“高仿”?

反倒是国产包抓住了“祛魅”后的空白:实用、低调、“看上去不便宜”。

山下有松的“菜篮子”强调“全粒面头层牛皮+30道工艺”,裘真的邮差包用“水染植鞣皮”保留天然肌理,越背越有光泽;迪桑娜甚至请来了爱马仕前工匠当工艺大师,直接对标国际大牌。

这些细节戳中了打工人的痛点:与其买高仿被看穿,不如花千元买个“能装电脑、能塞饭盒、背三年不坏”的实用包,还能靠“姥姥手工坊”“十年打磨工艺”的故事,彰显点“独特品味”。

数据最诚实:2025年2月天猫千元以上女包榜单里,前15名有7个国货,山下有松、裘真直接杀到第二第三,仅次于COACH。

曾经被嘲笑“廉价”的国产包,真的支棱起来了。

涨价有理还是“割韭菜”?消费者吵翻了

涨价有理还是“割韭菜”?消费者吵翻了但争议也跟着来了:“凭啥国产包能卖这么贵?”“营销这么卷,质量配吗?”

从价格看,国产包确实涨得猛。

魔镜洞察数据显示,2022年Q2到2024年Q4,山下有松均价从1658元涨到2213元,个乐从2487元涨到2807元。

有网友翻出几年前的订单:“山下有松一款包,以前折后1300元,现在标价1980元,这涨幅比工资还猛!”更扎心的是,几百元的“平替”满网飞——有网友晒对比图,原版包色调高级、面料垂坠,仿款却粗糙得像“义乌小商品”,但架不住便宜,还是有人买。

质量问题也成了雷区。

皮面瑕疵、掉色、五金易损……这些吐槽在社交平台上从未断过。

买过山下有松的Stella说:“背了几年没坏,但品牌火了之后,品控还能和以前一样吗?毕竟奢侈品都在中国代工,我们不缺制造能力,但缺‘高级品牌’的时间沉淀。”

火了之后,国产包的“证明题”才刚开始这波国产女包的逆袭,像极了当年国货美妆的“成分党”突围——靠品质和故事撕开市场,但要真正站稳,得跨过三道坎。

第一关是“品控”。

当销量从“私域小圈子”涨到“天猫前几”,如何保证每只包都延续“姥姥手工坊”的质感?

付崧(山下有松创始人)说“品牌最大的对手是时间”,但时间最检验细节:一个线头、一处色差,都可能让“长期主义”人设崩塌。

第二关是“定价逻辑”。

消费者不是不愿为好设计、好工艺买单,但得“值”。

奢侈品用了一两百年建立“值万元”的认知,国产包才几年,得用更透明的标准说话——比如公开皮料来源、工艺成本,而不是只讲“慢节奏”“温暖”的故事。

第三关是“平替焦虑”。

当国产包自己成了“被平替”的对象,靠什么留住用户?

是持续的设计创新,还是建立“越用越增值”的保值属性?

毕竟,连大牌都在被平替的时代,谁也不能靠“情怀”吃一辈子。

站在商场里看那些标价千元的国产包,突然懂了网友的纠结:我们不是反对涨价,而是怕“营销吹上天,质量跟不上”;我们支持国货崛起,但更希望它“贵得有理,贵得长久”。

毕竟,当消费回归“实用”和“真实”,能陪我们背过三年五载的包,才是真的“包治百病”。