前言:

特朗普突然改变态度,对华关税“松口”:不会对中方采取强硬手段,美方可能会大幅降低对华关税。

随着总统特朗普表现出“服软”迹象,美财长也释放“降温”信号,有意同中方展开贸易谈判,解决关税问题。

然而,中国识破了他们释放的烟雾弹,仍然选择坚守强硬立场。在收到中方答复后,美财长又改口风:中美必须互降关税,才谈得下去。

美国接连三次释放“降温”信号

若是找一个词来形容特朗普和美国,相信用反复无常是再合适不过了,而他们善变的嘴脸,在这次关税战中同样体现得淋漓尽致。

从4月2日掀起关税战,到中国的对等反制让美国经济乱象频生,特朗普已多次对中方改口,今天服软示好,明天就可能继续加征关税,阴晴不定难以捉摸。

说白了,美国无非还是在耍他们那套恩威并施的伎俩,想用霸权主义的威慑力逼中国就范,对于他们的小把戏,中方自然不会理会。

日前,白宫又接连向中国释放出“降温”信号,不知道又打着什么鬼主意。

据美联社23日报道,当地时间4月22日,特朗普突然一改过去强硬态度,在对华关税问题上松了口。

特朗普在白宫的椭圆形办公室表示,只要中国愿意在关税问题上,同美国达成贸易协议,那么美国可以“大幅下调”对华的145%高额关税。

同一天时间,美国财政部长贝森特也亲口对投资者承认,眼下中美关税呈对峙僵局,“难以为继”。

贝森特的大致意思是,中美关税战根本不能继续打下去了,两国间的高关税基本等于互相禁运的程度,这对双方经济都不是好事。

他还强调,其实美国并不想完全和中国市场脱钩,只是希望能调整美国的经济结构,让中国多消费,美国多点制造业。

贝森特最后表态称,预计中美双方将在“短时间内”出现缓和态势。

在被问到是否会对中国采取“强硬态度”时,特朗普否认了可能会用强硬手段,称:我们会以非常友好的态度对待中国,他们也会友好相待。

然而,当记者后续提问税率将降至何种水平时,特朗普回答称“会大幅下降,但不会清零。”紧接着,他就又重复起所谓的中国过去在贸易中占尽美国便宜的荒谬言论。

可以看出,尽管中美双方还未正式进行关税问题谈判,但特朗普仍是摆着一副“迷之自信”的模样,不知道哪来的自信,让他乐观地认为中美一定能达成协议。

收到中方答复,美财长再改口风

当然,无论特朗普和他的团队怎么伪装,我们中方都能识别其释放出的烟雾弹。

从表面上看,美国好像在不断对中示好,已做好准备要与中国谈判,但实际上他们应允的“降低关税”全是口头承诺,根本不能当回事。

说到底,特朗普的几番“示好”,充其量只嘴上说说,是在哄骗美国民众,美国政府的真正目的,还是还是在营造美方主导中美谈判的假象。

而秉承“诚信为经商之本”的中国,自然不会接受美国的虚假示好,外交部发言人郭嘉昆直接在记者例会上给出答复:“打,奉陪到底;谈、大门敞开”。

郭嘉坤表示,中方早就指出,关税战、贸易战没有赢家,保护主义没有出路,脱钩断链只会孤立自己。

中方依旧坚守一贯的强硬立场,对于特朗普此次搅起的关税大战,我们不愿打,但也不怕打!

如果美国真的想通过对话谈判的方式,和平解决问题,就应该停止胁迫施压的手段,在平等、尊重、互惠的基础上,同中国展开对话。

而在收到中方的强硬答复后,美国又开始“反复无常”了。

当地时间4月23日,美财长贝森特改变口风称:“中美在展开谈判前,必须先降低对彼此商品征收的高额关税”。

很明显,中国识破了美国假惺惺的示好,所以他们才会恼羞成怒,还没开始谈,就先要求中国降低关税。

美国总是一边在口头上说要和中国达成协议,一边又不断向搞极限施压那一套,这就是他们经典的两面派作风。

甚至向其他国家施压,喊话让其他国家禁止购买中国商品,妄图搞一个“限制中国贸易联盟”,来逼中国低头,我只能说他们想得太美了。

现在已经有多个国家识破了美国的虚假面孔,都在跟随中国的步伐,坚定维护自国的合理贸易利益,没有向美国霸权低头。

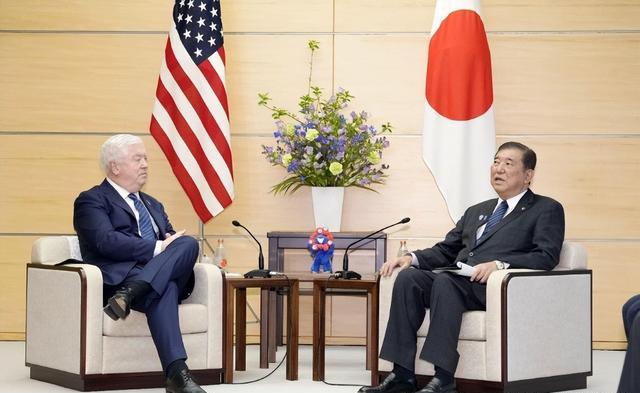

美国的忠实小弟日本,表现出强硬态度,首相石破茂公开表示:日本不会对美国唯命是从。美国的老盟友欧盟,直接把话挑明:我们和中国的关系依旧,去风险不脱钩的路线不变。

各国的态度很明了,随便你美国怎么折腾,我们肯定是不愿丢掉中国这个大市场、好伙伴的。

尾声:

从这次三连“降温”示好,随后又反悔改口的风波中,我们可以看出美国对华仍旧是老态度,想用假意和谈来骗中国妥协。

当然,从特朗普频频出新招这点,也表明这场关税战已经让美国自己率先受不了了,经济动乱民意沸腾,特朗普无奈只能想方设法同中国接触。

至于下一步会如何演变,还要看双方的动作。当然有一点可以肯定的是,中方只要继续沉住气,不轻举妄动就不会掉进美国的陷阱里,进而掌握整场博弈的主动权。

信息来源:观察者网 2025年4月23日——白宫、财长“降温”,特朗普也降调了:不会对中方强硬

信息来源:北晚在线 2025年4月23日——特朗普对华关税“松口”,背后藏着这些小心思

信息来源:湖北发布 2025年4月23日——特朗普称“同中方谈判时不会采取强硬态度”,外交部:双方应在平等、尊重、互惠的基础上开展对话