"双非院校教师拼到国社科有多难?"这个刺痛学界的问题,在郑州航空工业管理学院张金蕾副教授猝然离世后再度引发热议。

2025年清明前夕,这位刚评上副教授一年的戏曲研究者生命定格在46岁,留下未完成的清代梨园花谱研究,也留下中国高校"非升即走"制度下普通学者的生存样本。张金蕾老师去世的消息最早由她的一位朋友发布,这位朋友也是大学老师。

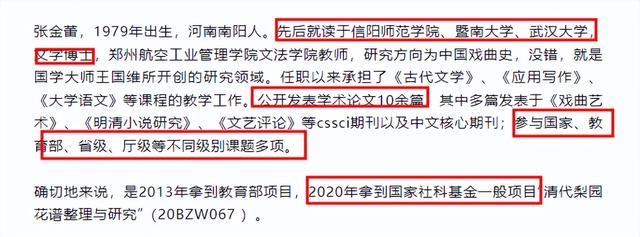

这位大学老师4月1日晚上6点多发布了一篇悼念张金蕾老师的文章。2020年,当张金蕾的国家社科基金立项通知书抵达郑州航院文法学院时,同事们的震惊不亚于见证奇迹。这个被学界称为"骑着自行车上高速"的项目(20BZW067),是这位南阳农家女儿用二十年铺就的学术苦旅。

从信阳师院本科到武大博士,从核心期刊论文到教育部课题,每一步都带着"第一学历"的隐形枷锁。知情学生透露,她生前办公室永远亮着凌晨的灯,案头堆满戏曲抄本,"像追赶末班车一样追赶学术理想"。在张金蕾去世前72小时,她刚完成《大学语文》课程改革方案。

这种"教学+科研+行政"的多线程作业,恰是地方高校教师的常态。与其形成鲜明对比的是,某985高校同年有教师因未完成科研指标遭解聘的新闻。网友"青椒观察"发帖:"名校淘汰制与双非挣扎求生,不过是学术金字塔的一体两面。

"更有同行晒出数据:近五年全国国社科立项中,来自"双非"院校的主持人不足15%,而他们往往要付出数倍于顶尖院校的努力。4月2日清晨,张金蕾的博士生导师程芸教授在悼文评论区写下:"她总说再整理完这批花谱就能轻松些..."

电脑里未提交的《戏曲艺术》期刊论文,书架上画满批注的《消寒新咏》,都成为这位"非典型成功者"的绝笔。在社交媒体上,#当代学者生存现状#话题下,有人分享重庆某高校教师类似经历,更多人开始讨论"学术评价体系是否该为多样性留空间"。

当我们在追忆一位副教授的勤勉时,是否也在默认某种不合理的生存逻辑?张金蕾生前最后一条朋友圈写着"玉茗堂前朝复暮",汤显祖笔下杜丽娘生死相逐的执念,竟成了她学术人生的隐喻。在产出与健康的单选题面前,究竟有多少"青椒"正在重复这样的悲剧?