【前言】

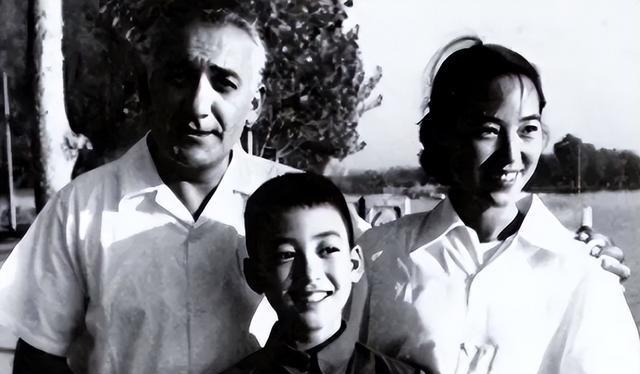

周素珍是苏菲的本名,她来自中国。苏菲是她作为艺人所使用的名字。她的丈夫马海德是一位专攻性病和麻风病的医学专家。值得一提的是,马海德是首位获得中国国籍的外籍人士。

毛主席与马海德医生一家关系密切,他不仅认识他们,还亲自出席了马海德医生和夫人苏菲的婚礼。

【苏菲:你叫我阿姨,我就跟你跳】

1949年10月1日,新中国正式成立。就在这一天,马海德医生提出了加入中国国籍的请求。他的申请很快获得了通过。

在连续几天的紧张工作后,毛主席的日程终于有所缓和,有了空闲时间接待访客。考虑到周末临近,而马海德医生恰逢休假,毛主席迅速筹备了一场家宴,特意邀请马海德医生及其家人前来共度时光。

当天,毛泽东安排专人前往马海德医生的住处,将他和他的中国籍配偶苏菲以及他们的孩子小幼马一同接到位于中南海的菊香书屋。

毛主席见到马海德一家时,显得特别开心,紧紧握住他的手说道:"真是恭喜你!以前你算我们中国女婿,如今入了中国籍,就是地道的中国人了。"这番话表达了主席对马海德加入中国国籍的由衷祝贺,也体现了对他身份转变的认可。

毛主席与马海德医生正聊得兴起时,工作人员进来通报宴席已备好,邀请宾客就座用餐。

毛泽东与马海德医生及其家人共进晚餐。在餐桌上,毛泽东与马海德医生以及苏菲交谈甚欢,气氛热烈,不时传出阵阵笑声。

晚餐结束后,毛泽东邀请马海德及其家人一同参加舞会。

进入舞厅后,毛岸英走向苏菲,微微欠身,用礼貌的语气说道:“苏菲同志,能否有幸请您跳一支舞?”

苏菲与毛岸英关系亲近,听完他的话后,她打趣道:“你喊我一声阿姨,我就陪你跳!”

苏菲的一句玩笑话让毛岸英顿时面红耳赤。他没有回应,只是牵起苏菲的手,带着她走进舞池,随着旋律和她一起轻盈地舞动起来。

表演结束后,毛岸英和苏菲一同回到观众席稍作休息。

第二支舞曲即将响起时,毛主席走到苏菲身边,微笑着发出邀请:“我喊你阿姨,咱们一起跳个舞吧!”

苏菲一听毛主席的话,顿时脸红得发烫,感觉脸上像被火烧了一样。她这才反应过来,原来自己跟毛岸英开的玩笑,全被毛主席听见了!

苏菲立刻向毛主席说道:“主席,您听我说……”

毛主席看到苏菲满脸通红,忍不住打趣道:“别害羞!你刚才和岸英说话的时候,不是挺有胆量的吗?”

毛主席的这番话让苏菲的脸颊更加红润。

尽管苏菲仅比毛岸英年长三岁,但从马海德医生的关系来看,让毛岸英称呼她为阿姨也并非不合情理。此外,即便苏菲提出这样的要求,也不过是与毛岸英之间的轻松调侃,同龄人之间这种玩笑并无不妥。然而,当毛主席也半开玩笑地提议让毛岸英叫她阿姨时,苏菲显然感到有些措手不及。

看到苏菲有些害羞,毛主席微笑着继续说道:“马海德是个有胆识的人,为了追求真理不惜远赴他乡。你同样有勇气,敢于打破传统束缚追求真爱。我非常欣赏你们一家人,期待你们能为新中国贡献更多力量。”

苏菲深受毛主席言语的感染,内心激动不已。随后,她轻轻挽起毛主席的胳膊,两人并肩走向舞池。

毛泽东同志常与关系密切的人幽默互动,这种性格特点在其身边工作人员中广为人知。他之所以能与苏菲轻松说笑,源于双方家庭间长期建立的深厚友谊。这种亲密的相处方式,体现了毛泽东平易近人的一面,也反映出他与苏菲家族非同一般的情谊。在私下场合,他更愿意以这种轻松随和的方式与熟识者交流,展现出领袖人物鲜为人知的亲切形象。

1933年,刚拿到日内瓦医科大学医学博士学位的马海德医生来到中国,他此行的目的是研究当时在中国广泛传播的东方热带病。

马海德医生原本打算在中国只待一年,但当他亲眼目睹了中国人民的艰难处境后,他改变了主意。他决定留下来,继续为这些处于困境中的人们提供帮助。

1936年,宋庆龄介绍马海德医生和埃德加·斯诺一同前往延安,实地考察中国共产党领导的苏区,并深入了解其抗日政策。

1937年初,马海德与斯诺一同来到延安。抵达后,马海德立即注意到这里的氛围与上海截然不同。尽管当地百姓生活条件艰苦,但他们充满活力,展现出积极向上的精神风貌。

经过一个多月的实地走访,马海德深入陕北地区的医疗机构进行调研。在收集了充分的数据后,他整理出一份内容详实的调研报告。这份报告基于他实地考察获得的第一手资料,全面反映了当地医疗卫生状况。

那年年底,陕甘宁边区开始建设医院。为了让更多老百姓得到更好的医疗服务,马海德医生特意学习了普通话,还掌握了陕北方言。当时,他才27岁。

1939年8月,在左翼作家联盟的推荐下,苏菲以20岁的年纪前往延安,加入鲁迅艺术文学院,开始文学与戏剧的学习。

1940年最后一天的晚上,鲁迅艺术学院的大礼堂里热闹非凡,举办了一场迎接新年的庆祝活动。作为嘉宾,马海德医生也出席了这场晚会。

晚宴上,马海德医生径直走向苏菲,邀请她共舞。随着音乐节奏,两人在舞池中翩翩起舞,同时展开了愉快的对话。通过交流,他们发现彼此志趣相投,互生好感,为这次邂逅画上了圆满的句号。

马海德医生随后主动联系了苏菲,向她坦露了自己的感情,并明确表示希望能与她结为夫妻。

苏菲考虑到马海德医生是外籍人士,对未来的不确定性感到担忧,因此婉拒了他的感情表达。尽管如此,马海德医生并未因此气馁,依然保持着积极的态度。

马海德医生不断向苏菲表露心意,经过长时间的真诚追求,苏菲被他的深情打动。她决定勇敢地突破传统束缚,答应了马海德的求婚。

3月1日那天,马海德医生和苏菲一起去了边区政府办事处,手牵着手,满心欢喜地填写了结婚登记表,顺利拿到了结婚证。

3月3日,马海德与苏菲举办了一场朴素的婚礼仪式。

当毛主席获悉马海德医生即将成婚的消息,他满怀喜悦,随即与周恩来共同前往婚礼现场。在庆典上,两位领导人向这对新人表达了深切的祝福,衷心希望他们能够携手共度美满的一生。

1942年,苏菲完成了在鲁迅艺术文学院的学业,随后被派往延安的“鲁艺”实验话剧团任职。在那里,她参与了《带枪的人》等多部话剧的表演,表现突出,赢得了广泛赞誉。她的演技同样受到了毛主席的认可。

1943年,苏菲正式加入中国共产党,成为一名党员。这一年,她迈出了人生的重要一步,投身于革命事业。苏菲的入党,标志着她政治生涯的开始,也让她成为党的一份子。从此,她肩负起党员的责任,为党的事业贡献自己的力量。这一决定,不仅改变了她的个人命运,也让她在党的历史中留下了自己的印记。苏菲的入党,是她人生的重要转折点,也是她为革命事业奋斗的起点。

1946年,毛岸英从苏联返回延安。得知儿子归来的消息,毛主席不顾身体不适,亲自前往机场迎接,表达了对儿子的深厚情感和重视。

毛岸英抵达延安后,毛泽东的精神状态和健康状况明显好转。这一变化让马海德医生和他的妻子苏菲,以及周围的每个人都感到欣慰。

随后,毛岸英结识了马海德医生,同时也认识了马海德的妻子苏菲,两人年龄仅相差三岁。

1949年,北平在无战事的情况下获得解放,毛泽东带领中共中央领导机构正式迁入北平。

随着新中国的成立,马海德医生携苏菲全家迁居北京。在此之后,他正式提出申请,希望成为中华人民共和国公民。这一决定标志着他对新中国的认同与归属。马海德以实际行动表达了对这个新生国家的支持,展现了其融入中国社会的决心。

1950年,马海德正式成为中国公民,并担任了中央人民政府卫生部的顾问。这一任命标志着他与中国卫生事业的紧密联系。马海德在医学领域的专业知识和经验,使他成为推动中国公共卫生发展的重要力量。他的贡献不仅体现在政策制定上,还在于实际操作中,为中国民众的健康福祉提供了有力支持。通过这一任命,马海德在卫生部的角色得到了正式确认,他的工作也对中国医疗卫生体系的建设产生了深远影响。

马海德医生成功获得了中华人民共和国国籍,成为新中国首位外籍公民。这一事件标志着中国在国籍政策上的开放与包容。马海德医生的入籍过程顺利进行,体现了新中国对外籍人士的接纳态度。作为医学领域的专业人士,他的加入也为新中国的医疗事业带来了积极影响。这一历史性时刻反映了中华人民共和国成立初期在国籍管理方面的创新举措,展示了新中国在建国初期就具备的国际化视野。马海德医生的入籍不仅是他个人的重要转折,也是新中国发展历程中的一个标志性事件,彰显了国家对人才的重视和对多元文化的包容。

马海德获得中国国籍的那天,心情无比激动。回到家后,他紧紧抱住妻子苏菲,深情地亲吻她,感谢她这些年一直陪在身边,还为他养育了孩子。

苏菲在北京主要从事电影制作和舞台剧表演。她不仅参与执导了多部影片,包括《矿灯》、《春雷》、《孔雀公主》和《拓荒者足迹》,还亲自担任导演,这些作品都获得了观众的广泛认可。

1978年,随着党的十一届三中全会的召开,马海德医生加大了对抗麻风病的力度。他设定了明确的目标:在2000年之前,中国要基本消除这种疾病。这一决策标志着中国在公共卫生领域的一个重要转折点,马海德医生的努力和远见为后续的疾病控制工作奠定了坚实的基础。

1988年10月3日,著名医生马海德在北京逝世,终年78岁。

当时,马海德医生毕生的理想尚未达成。在他去世后,苏菲内心充满了悲伤。

马海德基金会创立后,苏菲被推举为名誉理事长。每逢春节,她都会挑选国内的一家麻风病院进行探访,提供经济支持。

短短几年间,苏菲走遍了中国各地。她这么做,是为了实现已故丈夫马海德医生的心愿。马海德生前有个愿望,就是走遍中国,苏菲决心替他完成这个目标。她怀着这份信念,不畏艰辛,踏上了这段漫长的旅程。每到一处,她都感受到丈夫的精神与她同在,这给了她继续前行的力量。苏菲用实际行动诠释了什么是坚持,什么是承诺。

谈及设立基金会的初衷,苏菲表示:"马海德医生毕生致力于麻风病治疗,这个基金会继续开展同样的工作,正是对他生命价值的传承与延续。"

医学事业是不分国界的,马海德先生用毕生的精诠释了什么是国际共产主义精神,他用自己的实际行动,为中国人民的解放事业和中国人民的医学界做出了很大贡献,奠定了治疗麻风病等目标的基础。。。中国人民的老朋友马海德先生,我们怀念您!