那一刻,每个人的神经都绷得紧紧的。

荆州的氛围紧张得让人喘不过气来,大街小巷都在热议一件事:“今晚要开闸泄洪了!”

【一场惊心动魄的大迁徙】

1998年夏天,受厄尔尼诺气候现象的作用,中国南方遭遇了历史罕见的特大洪水灾害。

自6月进入夏季以来,长江沿线地区持续遭遇前所未有的强降雨。

长江中下游地区正面临严峻的汛情挑战。洞庭湖和鄱阳湖的水位迅速攀升,连续出现多轮洪峰。沿江800多公里的河道全线突破警戒线,防汛形势十分危急。两大湖泊水位持续上涨,洪峰一波接一波来袭,给防汛工作带来巨大压力。目前,长江中下游干流全线告急,防洪抢险任务艰巨。

人们常说,长江最危险的地方就在荆江段。

荆江全长360公里,河道走势弯弯曲曲,自古以来就是洪水频发的重灾区。由于泥沙不断沉积,水流速度在荆江一带明显减慢,导致水位急剧上涨。

荆江防洪的成败直接关系着长江全流域的安全。

根据国务院颁布的《特大洪水防御预案》,一旦荆州沙市水域高度攀升至44.67米,就必须启动北闸分洪设施进行泄洪。这一措施旨在通过控制水位,有效减轻洪水对周边地区的潜在威胁,确保人民生命财产安全。预案的实施严格遵循科学评估和实际情况,以确保在紧急情况下能够迅速、有效地响应,最大限度地减少洪水可能带来的损失。

1998年8月6日上午,沙市的水位迅速攀升至44.68米,而且还在持续上涨。

于是,一场震撼人心的迁移行动正式拉开了序幕。

晚上8点,荆江市的电视台和广播同时向分洪区的51万居民发布了《分洪转移令》。

启动分洪措施后,农田将完全被淹没,导致数十万受灾群众可能面临绝收的困境。同时,在921.34平方公里的分洪区域内,还分布着上百家规模不等的工厂和企业,以及多所学校与医疗机构。

根据初步测算,此次分洪行动造成的直接经济损失约达160亿元。这一数字反映了分洪措施对当地经济造成的重大影响,主要涉及农业、工业、基础设施等多个领域。分洪虽然减轻了防洪压力,但也不可避免地带来了严重的经济后果。正在评估具体损失情况,并研究制定相应的补偿和恢复计划。这一巨额损失凸显了防洪减灾与经济发展之间的复杂关系,也为未来制定类似决策提供了重要参考。

面对保护广大民众生命财产安全的紧迫需求,荆江地区的群众展现了高度的社会责任感。他们毅然决然地选择放弃个人利益,将集体安全置于首位。这种无私奉献的精神充分体现了"局部服从整体"的价值理念,彰显了在关键时刻以大局为重的崇高品格。

那会儿正好是秋收的时候,眼看着庄稼就要到手了,可不少农民却不得不忍痛割舍。同样,工人们也只能眼睁睁看着自己辛苦建起来的现代化厂房被水淹没。从改革开放到现在,二十多年积累的家底,眼看就要被这场大水给冲垮了。

一些家庭刚经历了长辈离世,只能匆忙为其穿上寿衣简单下葬;还有些家庭牲畜刚生下幼崽,却不得不忍痛放弃,将它们遗弃在原地。

面对汹涌的洪水,村民们毅然舍弃家园,带着仅有的家当,踏上了未知的迁徙之路。他们以破釜沉舟的勇气,离开了世代生活的故土,朝着陌生的远方前行。

防洪部署正在高效推进:8个疏散码头已部署50多艘船只,538辆运输车参与人员转移,同时55艘备用船只和90辆应急车辆已准备就绪。整个行动组织有序,各项资源调配到位,确保能够及时应对突发情况。

【走到抉择的路口】

1998年8月6日晚8时,电视和广播持续播放着《分洪准备及转移安置指挥部转移令》。主持人的声音沙哑而沉重,反复提醒大家:分洪区的居民务必在7日中午12点前撤离到安全区域。

为了集体利益,甘愿牺牲个人得失。

只要保住根本,就不愁没有未来。这句话强调,只要基础还在,就不必担心失去机会或资源。关键在于保护核心力量,这样即使暂时遇到困难,也能找到出路。

即便家园遭受破坏,只要人还在,一切都能重新开始。无论遭遇多大的灾难,只要人们团结一心,就有力量恢复和重建。人的存在是重建的基础,只要有希望和努力,失去的一切都能重新获得。无论环境多么艰难,人的意志和行动总能带来新的开始。

响亮的呼喊声遍布荆州各个角落,在城市中不断回响。

在分洪区紧急疏散群众的同时,中央在北戴河举行了一场关键会议。

随着洪水的持续攀升,朱镕基总理不断接到最新的汛情报告,内心始终无法安定。每一次电话铃声响起,都让他的心情更加沉重,担忧之情难以平复。面对这场突如其来的自然灾害,他深知肩上的责任重大,必须迅速作出决策,以应对不断恶化的形势。

8月7日晚,他紧急联系了温家宝副总理。

温家宝表示,驻守在堤坝上的军民已做好充分准备,他们坚定地承诺将竭尽全力保护长江大堤不受破坏。

然而,7月7日的洪流来势尤为迅猛。清晨6点,沙市的水位已攀升至44.75米;仅过了五个小时,至上午11点,水位已逼近44.98米,距离突破45米大关仅一步之遥。

午后时分,九江堤防意外崩塌,加剧了本已严峻的局势。这一突发事件让情况更加危急,如同在原本困难的局面中又增添了一层重压。堤坝的破裂不仅带来了更大的洪水威胁,也让救援和应对工作面临前所未有的挑战。此刻,所有相关人员都必须迅速行动,以应对这一突如其来的灾难,防止情况进一步恶化。

当晚9时,中共中央政治局常委扩大会议在河北北戴河举行。

要不要开闸泄洪?

领导层正处在一个关键的决策时刻。

据水利专家赵民政分析,如果不采取分洪措施,一旦长江荆江大堤溃决,下游区域将面临严重水患,人员伤亡难以预计,决策者将背负历史责任;然而,若仓促实施分洪,即便分洪区内的人员和牲畜已基本撤离,仍将带来巨大的经济损失。

经过两小时的深入讨论,会议最终敲定了《中共中央关于长江抗洪抢险工作的决定》。这一决定不仅为抗洪抢险工作提供了明确的指导方针,还确保了各项措施能够迅速有效地实施。会议中,与会人员就如何应对长江流域的洪涝灾害进行了全面分析,并提出了切实可行的解决方案。这一决定的形成,标志着党中央对抗洪抢险工作的高度重视和坚定决心,为后续的抢险救灾工作奠定了坚实基础。

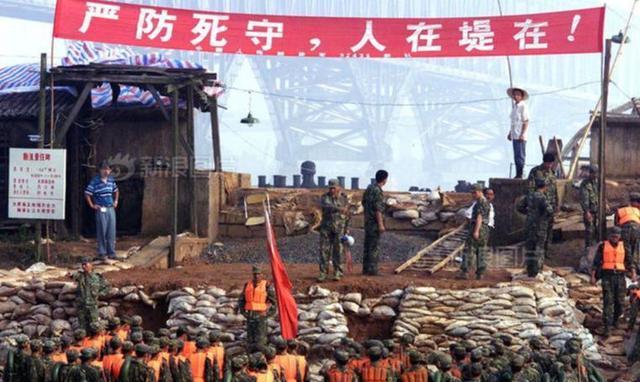

这次防汛工作明确了几个关键点:一是把长江抗洪抢险作为当前最紧急的任务来抓;二是当沙市水位涨到44.67米并可能继续上升时,要根据实际情况考虑启用荆江分洪闸,必要时可以全部开启。

在决策文件即将呈送江泽民签署的关键时刻,朱镕基提出了一项重要补充。他要求工作人员在文件中增加一条规定:"实施开闸泄洪时,必须充分考虑分洪区居民的转移安置工作,切实保障当地群众的生命安全。"这一补充意见体现了对人民群众生命财产安全的高度重视,为确保分洪决策的科学性和人性化提供了重要保障。

【一切为了人民】

8日清晨,朱镕基在彻夜未眠后迅速启程,与温家宝一同乘机抵达荆州,直接前往抗洪前线荆江大堤的观音矶段。

朱总理视察荆江分洪区北闸时,面对在场的干部群众,语重心长地强调:"必须确保分洪区内所有群众安全撤离。若分洪时还有人滞留,谁有勇气开启闸门?物资损失尚可弥补,但人民的生命安全不容有失。"这番话语凸显了政府将人民生命置于首位的坚定立场。

这句关键性的话语,某种程度上左右了荆江分洪这场重大历史事件的最终发展轨迹。这句话的分量之重,直接关系到整个防洪工程的决策进程,在特定历史时刻发挥了举足轻重的作用。它不仅体现了决策者的战略眼光,更折射出当时特殊历史背景下人们面对自然灾害时的应对智慧。正是这句话的提出,使得整个防洪工程得以按照既定方案顺利推进,最终达成了预期的防洪效果,保障了当地人民的生命财产安全。

在当晚的会议上,朱总理再次重申了确保民众生命安全的首要地位。

他指出:“经过常委会批准,温家宝同志有权决定是否实施分洪措施。即便决定分洪,也必须预留48小时,确保民众安全撤离。我们始终把人民的生命安全放在首位,必须尽全力组织群众转移,给予充分时间,尽可能延迟分洪操作。分洪后,长江堤坝的防护工作依然不能掉以轻心。不能认为分洪后就高枕无忧。在任何情况下,都必须保持高度警惕,绝不能依赖分洪来解决问题。”

1998年8月16日,长江第六次洪峰以惊人的力量冲向荆江,预计沙市水位将超过45米。

汹涌的江水翻腾着,激起巨大的浪花,不断拍打着荆江的堤岸。

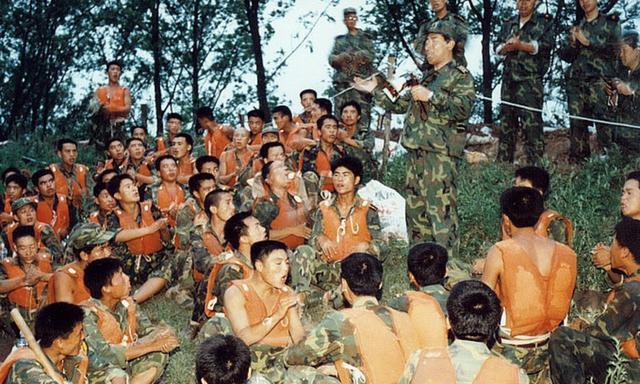

在河岸上,一群群干部和工人正忙着检查堤坝,确保没有隐患。他们毫不懈怠,持续巡视,随时准备应对可能出现的险情。

广州军区的71名士兵正在紧张地布置炸堤所需的炸药。负责这次爆破任务的连长刘自备,内心充满了复杂的情绪。

在前线采访的记者告诉刘自备,如果炸开堤坝,他的名声就会迅速传开。

他无奈地笑了笑,说:“要是这样,我宁可一辈子默默无闻。就算冒着生命危险去拆除炸药,我也绝不会引爆它!分洪对老百姓的伤害实在太大了!”

当晚八点,央视正在直播救灾募捐活动,屏幕上突然出现一条紧急通知:荆江分洪区的居民必须在晚上九点前全部撤离。到十点半,北闸的拦淤堤将被炸毁,午夜时分,闸门将打开,洪水将涌入分洪区。

此时,全球的目光都聚焦在这座长江边的城市,人们的心都悬在了荆江百姓的安危上。

【血与肉铸成的堤坝】

1998年8月16日的夜晚,注定充满了紧张与刺激。

荆江段正面临长江第六次洪峰的严峻考验,沙市水文站数据显示水位已攀升至44.99米。为确保防洪安全,工程人员已在荆江分洪区北闸外围的拦淤堤下方预埋了20吨TNT炸药。目前,爆破装置已全部安装就绪,现场人员正待命执行爆破任务。

如果洪水爆发,水流将迅速向下游蔓延,导致分洪区被淹没。尽管这会带来数百亿的经济损失,但可以确保武汉三镇的安全。反之,若选择不分洪,一旦洪水冲破防线,武汉三镇将面临毁灭性打击,进而对国家的经济命脉造成严重影响。

在微弱的路灯下,街道上车辆与行人交织,熙熙攘攘。挑着担子、推着手推车、骑着自行车的人们,都在急急忙忙地赶路,匆匆前行。

所有通往安全区域的入口都被严格管控,身着醒目红色救生衣的警务人员驻守在每个关卡,严格执行单向通行规定,仅允许人员进入,禁止离开。

暴雨倾盆的深夜,气氛紧张得令人窒息,仿佛大战一触即发。

晚上10点半,温家宝副总理再次抵达荆州。这是他在洪水季节期间第七次访问该地。

他先是找来水利专家,分析水位变化情况,接着又召集部队指挥官,商讨防洪应对措施。

专家预测,沙市水位超过45米的情况将持续约24小时,其中最高峰可能持续2到3小时,但这个高峰属于短暂且流量较小的类型。同时,隔河岩水库已经进行了超高程蓄洪,葛洲坝电厂也进行了流量削减,四川和重庆的水库全部关闭。因此,在正常情况下,通过严格的防护措施,即使沙市水位达到45.2米至45.28米之间,也能确保荆江大堤的安全,无需进行分洪操作。

在深入考虑后,温家宝做出了一个历史性的决策——荆江不进行分洪。这一选择不仅在当时具有重要意义,也为后续的水利管理提供了新的思路。通过这一决策,温家宝展示了在复杂情况下如何平衡各种因素,确保决策的科学性和合理性。这一事件也成为了中国水利史上的一个重要案例,被广泛研究和讨论。

当晚,指挥中心内灯火依旧,所有在场的干部们神情严肃,气氛异常紧张。

前线指挥所气氛高度紧绷,工作人员双线并行:一方面全力组织群众撤离洪区,另一方面竭力寻求无需开闸泄洪的解决方案。指挥团队在高压下同时推进两项关键任务,既要确保人员安全转移,又要探索避免分洪的可能性。整个指挥系统处于高速运转状态,既要应对紧急撤离,又要努力寻找替代方案。

经过一整夜加一上午的持续奋战,数万名战士冒雨在长江堤防最危急的地段紧急修筑了一条防护设施。这条新建的堤坝高约50厘米,沿江延伸6公里,为防洪工作提供了重要保障。

他们以身体为屏障,为河岸居民打造了一道牢不可破的安全防线。面对汹涌的洪水,这些无畏的勇士挺身而出,用坚实的臂膀抵挡住滔滔巨浪。他们不顾个人安危,日夜坚守在抗洪一线,用实际行动守护着千家万户的平安。正是有了这些平凡英雄的付出,沿岸群众的生命财产才得以保全。他们用血肉之躯铸就的这道防线,不仅挡住了洪水的侵袭,更彰显了中华民族众志成城、共克时艰的伟大精神。

截至17日正午,荆江水位终于呈现下降趋势。经过整整24小时,沙市水位已降至45米,并且仍在持续下降中... ...

面对第六次洪水的严峻挑战,勇敢的抗洪军民最终战胜了这场自然灾难。荆江大堤成功抵御了洪水的侵袭,之前令人担忧的爆破计划没有实施,荆江分洪区再次避免了可能的灾难。

1998年,一场特大洪水席卷中国,荆江地区人民以不屈不挠的意志和团结一心的力量,最终战胜了这场天灾。面对汹涌的洪水,他们展现出了无畏的勇气和坚定的信念,用实际行动诠释了抗洪精神的伟大。在这场与自然的较量中,荆江儿女用智慧和力量守护了家园,取得了最终的胜利。他们的奋斗历程,不仅是对自然的挑战,更是对人类团结协作精神的深刻体现。这场胜利,不仅挽救了无数生命,也为后人留下了宝贵的精神财富。

此次洪灾在荆江地区引发的直接经济损失达到20亿元,相比分洪工程预计的150亿元损失大幅减少。农田、工厂和居民住宅等重要设施均未受到严重破坏,得以保全。

灾情过后,那些曾经背井离乡、远走他乡的荆州人,开始陆续返回故土。他们经过长途奔波,终于回到了熟悉的家园。

1998年的那场大洪水,至今仍深深印刻在每个中国人的脑海中。这场与洪水搏斗的壮举,再次展现了中国人民在自然灾害面前的顽强意志和非凡能力,成为历史长河中不可磨灭的篇章。