书法爱好者张先生最近去看了第十三届书法篆刻展的公示名单,本计划好好欣赏一番名家的作品,却在展览大厅里眉头紧锁。

“怎么会有这么多代笔、抄袭的作品?”他不禁纳闷。

原本一场期待已久的艺术盛宴,突然变成了一场扑朔迷离的争议漩涡。

通俗一点来说,这次书法展出事了!

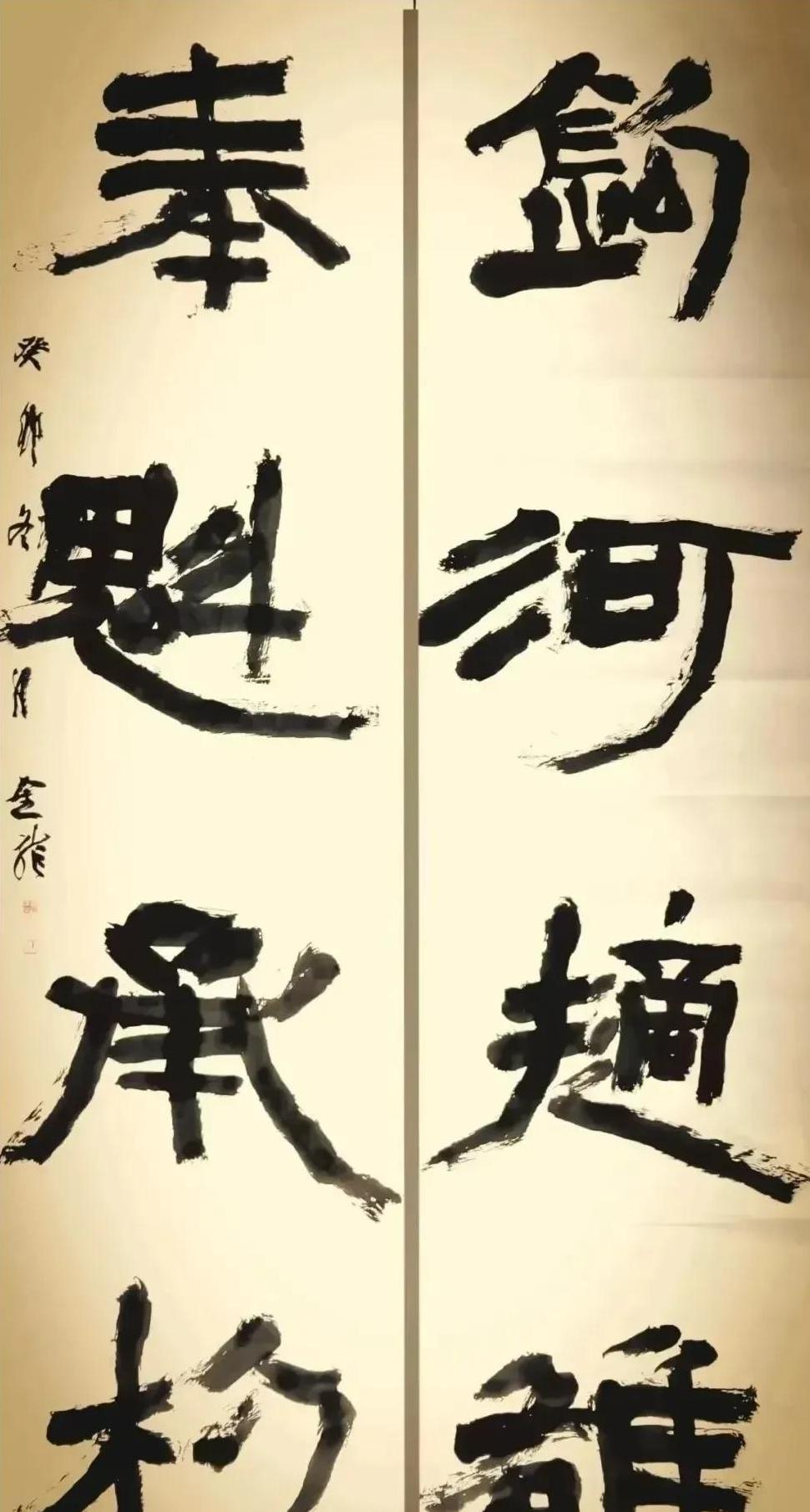

被质疑的第十三届书法篆刻展这次展览一公示就掀起了轩然大波,弄虚作假、抄袭、代笔等问题层出不穷。

书法作品没有印章,名字对不上号,或者看上去就像是模仿他人风格。

这简直让许多书法爱好者和参展者无所适从。

这些作品出现在这么权威的展览中,显然不只是单纯的疏漏,而是赤裸裸地挑战了展赛的规范和评审的公正性。

张先生一直关注这个展览,他看到网络上大家议论纷纷,越来越多人提出质疑,感觉事情非同小可,于是想了解更多。

这些作品是怎么通过层层评审的呢?

难道评审们真的会看不出这些问题吗?

这引来了更多人的关注和讨论。

国展评审的严肃性为何失守?

国展评审一向以严苛著称。

但这一次,却让人大跌眼镜。

张先生曾听说,国展评委们都是从上百名候选人中精心挑选的,个个都是书法名家、鉴别高手。

评审环节层层把关,正因为如此,大家才会对国展的公信力如此信任。

可是,这次展出的诸多代笔和抄袭作品,如何通过了这些“火眼金睛”的评审?

有问题的是,这些作品并不是在细节上有失误,而是非常明显的错误。

例如,没有印章的作品依然被通过,这显然违背了评审的基本要求。

整个过程过于顺利,似乎每一关都有人在“眼睁睁看不见”。

正是这些扑朔迷离的细节,让书法爱好者们陷入深思。

违规行为曝光后的全面查处随着更多内幕被曝光,网络上对这些作品的讨论达到了高潮。

书法爱好者们用自己的眼睛和智慧,挖出了更多的细节,让整个事件水落石出。

随后,书协不得不出面表态,开始对这一事件进行全面调查。

经过彻查,展览主办方也发现了错误所在,并决定对6位参展者进行取消资格的惩罚。

这六个人有的涉嫌代笔,有的抄袭,还有的作品无印章。

这次取消,他们成了众人关注的焦点,也成了整个事件反思的起点。

张先生看到书协的声明,心情复杂。

一方面,为违规行为得到处理而欣慰;另一方面,对整个事件的背后深意,更加感慨。

难道所有的问题都只是这些参展者的责任吗?

有没有更深层次的原因推动了这些错误的发生?

如何确保未来的书法展更加公正?

有些问题,我们似乎已经找到了答案,有些问题却依然悬而未决。

最简单明了的一点是,未来的展览如何杜绝类似问题再次发生?

国展评审机制显然需要再一次进行反思和改进。

评审不仅仅是对作品的审视,更是对公正和透明的价值坚守。

书协表示,将通过更严谨的评审机制和更公开透明的评审过程,来保证展览的公正性。

这包括面试考核,复写复刻投稿作品,以及现场抽选命题创作等方式,来综合考量作者的真实水平。

以此避免未来再出现类似的代笔、抄袭事件。

张先生深以为然,公信力的重建,绝不仅是几次检查和一次声明能够完成的,而是需要日积月累的积累。

他心中也有一个小小的疑问:为什么要等到问题发生后,才能看到改进措施?

难道每次问题的暴露都要经过公众的质疑和声讨?

结尾:反思与未来的展望经过这场风波,书法爱好者张先生,以及众多关注这次展览的人们,都得到了不少反思。

这次事件的发生,是对国展评审机制的一次挑战,也是一场意义深远的反思。

如果没有这六个人“以身试法”,或许现有的漏洞还不会被发现。

这次的事件告诉我们,正义或许会迟到,却永远不会缺席。

张先生想着,书坛需要的不止是名家效应和艺术追求,更需要一种基于公正和公开的信任机制。

只有这样,我们才能真正迎来一个更加透明和公平的书法世界。

未来的国展,不再只是字和印的较量,更应该是一场对艺术、对公正的深刻追求。

而这次事件,也成为了历程中的一个转折点,让我们看到,公平和正义才是书法艺术长久发展的基石。

这场风波的落幕或许只是一个开始,我们期待更多的改革和美好来临,也期待更多的爱好者能在一个公正透明的环境中展示自己的才华。

这样,书法才会真正成为每个人心中的艺术。