在我们生活的世界里,塑料无处不在,它为我们的生活带来了极大便利。但如今,一个令人不安的现象正在悄然发生 —— 微塑料正快速侵入我们的大脑,这一发现令研究者们 “不寒而栗”。

微塑料,是指直径小于 5 毫米的塑料颗粒 ,其粒径范围从几微米到几毫米,形状多样且为非均匀塑料颗粒混合体,肉眼往往难以分辨,被形象地称为 “海中的 pm2.5”。但其实,微塑料早已不局限于海洋,它广泛存在于我们生活的各个角落。

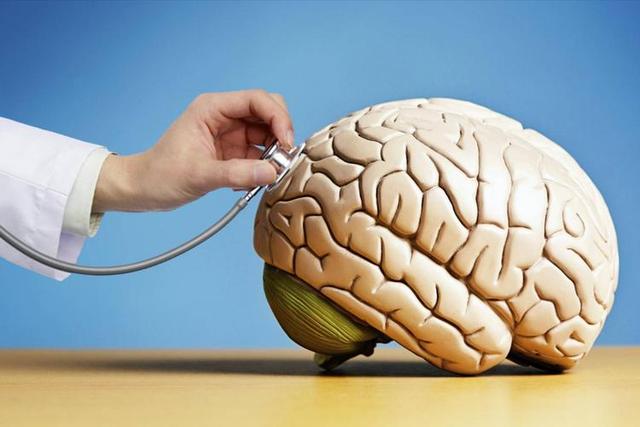

2024 年,美国新墨西哥大学阿尔伯克基分校药学教授马修・坎彭团队研究发现,2024 年人脑中的微塑料含量比 2016 年高出 50%,在尸检脑样本中所检测出的微塑料含量比肾脏和肝脏中多出 7 - 30 倍 。在正常人每克的脑组织中观察到的微塑料浓度为 4800 微克,占比按重量计算为 0.48%。更令人担忧的是,12 名死前被诊断患有痴呆症的人的大脑中,塑料碎片的数量是健康人的 3 至 5 倍,这些微小碎片集中在大脑动脉和静脉壁以及大脑的免疫细胞中 。

那么,微塑料是如何一步步侵入我们大脑的呢?其来源可谓多种多样。饮用水首当其冲,研究显示,从瓶装水转向过滤自来水,每年摄入的微塑料能从 90,000 颗减少到仅 4,000 颗 ,可见瓶装水可能是微塑料摄入的一大源头。食物方面同样不容小觑,塑料包装在日常中极为常见,而在食品加工、储存过程中,塑料中的微颗粒有可能进入食物。比如,塑料茶包每次冲泡都可能释放出数百万个微米和纳米级颗粒 。还有海洋生物,由于海洋中微塑料污染严重,人类食用受污染的海产品时,微塑料便随之进入人体。据研究,马来西亚平均每人每天要吃掉 502.3 毫克微塑料,其中超 50% 的摄入量来自食用鱼类 。

呼吸也是微塑料侵入人体的途径之一。在日常生活中,车辆在高速公路上疾驰时,轮胎受到磨损后就会在空气中挥发塑料颗粒 。尤其是在人口密集、交通繁忙的城市,空气中的微塑料颗粒含量相对更高。另外,一些工业生产过程中排放的废气,也可能含有微塑料颗粒,随着空气流动被人体吸入。

一旦进入人体,微塑料想要突破重重防线进入大脑并非易事,但小于 200 纳米的微塑料颗粒却有这样的 “能力”,它们能够穿过血脑屏障 。血脑屏障原本是保护大脑免受有害物质侵害的重要防线,由脑毛细血管内皮细胞、基膜和神经胶质膜构成。然而,这些极其微小的微塑料颗粒凭借其特殊的尺寸,得以 “蒙混过关”。

微塑料侵入大脑后,可能带来一系列危害。从目前研究来看,虽然确切的影响尚未完全明晰,但科学家们已有诸多担忧。美国内分泌学会称,微塑料就像 “特洛伊木马”,携带着塑料中的数千种化学物质,其中一些化学物质危害巨大,可能干扰内分泌,导致生殖器和生殖系统畸形以及女性不孕和男性精子数量下降 。在大脑中,微塑料颗粒在脑血管壁和免疫细胞中的沉积,或许会影响大脑正常的生理功能,干扰神经信号的传递,长此以往,可能与神经系统疾病的发生发展存在关联,如上述提到的痴呆症患者大脑中微塑料含量的异常升高,便是一个危险的信号。

目前,大脑中的微塑料是无法通过自然的方式排出的,因为它们的大小和形状都不适合通过大脑中的细胞间隙或淋巴系统排出 。虽然一些研究正在探索使用药物或化学物质来促进微塑料的分解或代谢,以及利用微小的磁性颗粒来吸引和捕捉微塑料,再通过手术或其他方式取出,但这些方法都还处于研究阶段,其安全性和有效性还需要进一步验证 。

面对微塑料快速侵入大脑这一严峻现实,我们并非束手无策。在日常生活中,我们可以采取一系列措施减少微塑料的摄入。尽量避免使用塑料瓶和塑料容器,选择玻璃或陶瓷容器替代;减少塑料包装的使用,优先选用纸质或可生物降解的包装材料;积极回收塑料制品,减少塑料垃圾的产生;多食用有机食品,因为有机食品在生产过程中避免使用塑料包装和农药等化学物质,能降低微塑料的摄入风险;保持生活环境清洁,无论是家中还是工作场所,减少微塑料在环境中的积累 。

对于整个社会而言,需要从源头上加强对塑料污染的治理。相关部门应严格规范塑料制品的生产、销售和使用,加大对可降解材料的研发与推广力度。企业也应承担起社会责任,减少一次性塑料制品的生产,探索更环保的包装和生产方式。只有全社会共同努力,才能有效遏制微塑料对人类健康的威胁,保护我们的大脑,守护我们的未来。