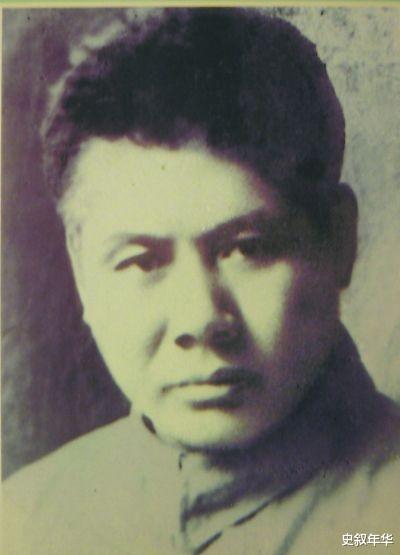

莫雄,这位昔日蒋介石亲自委任的“保安司令”,与红军之间却有着不为人知的深厚情谊。他曾多次伸出援手,拯救了成千上万的红军战士。然而,新中国成立后,他选择了隐姓埋名,淡出公众视野。在那些动荡的岁月里,他不仅要躲避国民党特务的追捕,甚至还一度面临来自内部的生死考验。他的故事,充满了传奇与惊险,也展现了那个时代的复杂与残酷。

为确保莫雄的安全,毛泽东主席特别指示叶剑英:在前往南方期间,务必寻找到这位与我党有着深厚情谊的老战友。作为党内的资深成员,莫雄的重要性不言而喻,因此他的安危必须得到充分保障。

1934年深秋,江西庐山召开了一场秘密军事会议。会议刚散场,蒋介石便满怀信心地挥手道别,立下豪言要“一举成功”。

出乎所有人意料,就在蒋介石策划大规模围剿行动之际,他精心部署的“铁桶计划”被国民党军官莫雄截获。表面上效忠蒋介石的这位保安司令,实际上却暗地里用密写工具伪装成乞丐,巧妙地将关键情报传递给了红军。

由于莫英的果断决策,数万名红军得以提前转移,成功避免了被敌军包围歼灭的危险。他这一反常规的做法,不仅挽救了红军的有生力量,也让他赢得了红军的信任与感激,成为红军心目中的“救命恩人”。这次行动不仅改变了红军的命运,也让莫英在历史上留下了重要的一笔。

【国民党少将的“逆向操作”】

1934年秋天,江西庐山的天空被厚重的乌云笼罩,气氛异常压抑。在山顶,蒋介石信心满满地召开了一场高度机密的军事会议,旨在制定一项名为“铁桶计划”的战略,目标是对红军进行大规模围剿。

蒋介石集结了超过百万的部队,在中央苏区周围建立了密集的防御工事,计划全面包围并迅速击败红军。在当时的军事会议上,国民党的指挥官们显得信心满满,每个人都认为胜利即将到来。

在热闹的人群中,一位国民党少将莫雄显得格外引人注目。他脸上挂着笑容,但内心却充满复杂的情绪。与其他人的单纯喜悦不同,莫雄的心情难以言表,他的思绪在表面的欢愉与内心的纠结之间来回摇摆。

莫雄在当时的知名度并不算高,但他却是蒋介石极为信任的助手之一。早年间,他参与了黄花岗起义,并在关键时刻救过蒋介石的性命。按理说,两人之间的关系应该非常紧密。

但这位曾救过蒋介石的莫雄,内心早已另有打算。他早就悄悄和共产党取得了联系,暗中为红军提供情报。会议一结束,莫雄拿到那份“铁桶计划”的文件时,心里已经有了主意:他得想办法把这绝密消息尽快送到红军那边去。

天色渐暗,莫雄一刻不敢耽搁,直奔司令部。他立即将几位中共地下党员叫到身边,开始安排工作。项与年和刘哑佛等人听完情况汇报后,神情严肃,他们明白这次的任务对红军的命运至关重要。

天一黑,他们就忙活开了。情报内容被巧妙地分散写在四本学生字典里,为了不引人注意,每页只抄几行字。这活儿可不轻松,四个人一直干到天亮才全部搞定。随着太阳升起,最后一行密写也顺利完成了。

传递情报给红军绝非易事。国民党设置了严密的封锁线,稍有差错就可能丧命。面对这样的险境,项与年主动请缨,决定亲自承担这项危险任务。

项与年做出了一个惊人的选择:他拔掉了自己的门牙,装扮成乞丐模样,准备突破敌人的重重封锁。他不顾个人安危,带着加密情报一路奔向瑞金。经过数日的长途跋涉,他终于到达了红军的根据地。在那里,他亲手将这份至关重要的情报交给了周恩来。

周恩来翻阅完那本特殊处理过的字典,神情立刻变得凝重起来。他意识到情况已经十分危急,必须立即采取行动。这份关键情报让党中央清楚地认识到,如果不尽快实施转移计划,红军很可能会被蒋介石的部队全面包围,陷入极其被动的局面。

莫雄的一个关键决策,帮助红军躲过了敌人的围剿,为长征铺平了道路。这位国民党将领看似“背叛”的举动,实际上成了红军的救命稻草,也成为中国革命的重要转折点。他的这次行动,不仅改变了红军的命运,更影响了整个中国历史的走向。

【“剿共”保安司令竟是“通共”:让红军顺利过关】

红军踏上长征之路后,蒋介石精心策划的“铁桶计划”宣告失败。然而,蒋介石并未就此罢休,他调集大批部队,试图通过追击和拦截来消灭红军。出乎他意料的是,他任命的“保安司令”莫雄在长征途中竟然暗中协助红军,成了他们的保护者。

莫雄这位保安司令,表面上喊着“剿共”,实际上却另有打算。他巧妙地运用自己的职权,为红军提供了不少便利。当红军长征经过毕节时,莫雄没有声张,而是悄悄地把驻军调走,带着自己的队伍进山“剿匪”去了。这样一来,毕节城就空了出来,红军得以顺利通过,没有遇到任何阻碍。

莫雄的所作所为,早已让蒋介石心生不悦。蒋委员长一气之下,直接下令将莫雄抓了起来,关进了南京军法处,准备彻底追究他“剿共不力”的责任。

但蒋介石没料到,莫雄在军队里经营多年,结交了不少有影响力的人物。广东派系的大佬们都出面替他说话,这才保住了他的性命。

蒋介石考虑到莫雄之前对自己有过帮助,干脆给他安排了个"特派员"的头衔,打发到两广一带去搞策反工作。不过,"两广事变"结束后,莫雄在军中的影响力并没有减弱。老蒋一看这情况,觉得还是把他调离军队比较稳妥,最后只给他留了个没什么实权的闲差。

随着时间的推移,莫雄慢慢退出了公众视野。尽管如此,他和红军之间那份独特的情谊,始终被人们铭记。他的举动不仅帮助了红军,也成为了国共关系中的一段美好传说。

【红军的“国民党恩人”:解放后险些被误解】

1949年,广州迎来了解放。莫雄当时在香港避难,刚回到广州,就因曾经为国民党工作而被审查。那时正是土改运动时期,很多国民党时期的旧将都被处理,莫雄也被列入了这个名单。

当这个消息传到了乡下,当地的农民们非常生气,他们强烈要求公开审判这个“国民党的残留分子”。就在莫雄快要被定罪的时候,突然收到了毛主席的指示。

当这位老革命家了解到莫雄的真实身份时,脸上露出了会心的笑容,感慨道:“他可是我们红军的贵人啊!”在毛主席的眼中,莫雄所做出的贡献绝非仅仅是一次巧合般的援助,而是源自于一份真挚的友情。

毛主席直接下达命令,要求撤销对莫雄的所有指控,并指示对他进行保护,确保这位老朋友得到应有的尊重。

莫雄返回广州后,被分配到广东省人民政府参事室任职。虽然他的职务并不显赫,但他对共产党充满感激之情。作为昔日的国民党将领,他经历了无数波折,如今在共产党的领导下,得到了应有的尊重和关怀。

时光飞逝,莫雄早已成为过往岁月的一部分。然而,他在那段特殊时期对红军的深情厚谊,依然鲜明地刻录在那个时代的记忆里。尽管岁月流转,莫雄的身影渐渐淡出人们的视线,但他与红军之间那份真挚的情谊,却如同历史的印记,永远留存。在那个风云变幻的年代,莫雄的付出不仅是个人的选择,更是时代精神的体现。他的故事,成为了那个特殊时期不可或缺的一部分,激励着后人铭记历史,珍惜当下。

莫雄的存在,对红军长征的结果产生了深远影响。他的背景看似复杂,但做出的决定却异常果断。这位被称作“国民党恩人”的人物,在历史长河中刻下了深刻的印记。

红军的成功,不仅源于前线战士的勇敢,还得益于像莫雄这样的“幕后支持者”。毛主席曾这样评价他:“他是红军的恩人。”