有次美国记者采访毛主席,聊到胡适先生时,毛主席一点没含糊,直接就说:“我当学生那会儿,最佩服的就是胡适,他可是我那时候的榜样。”

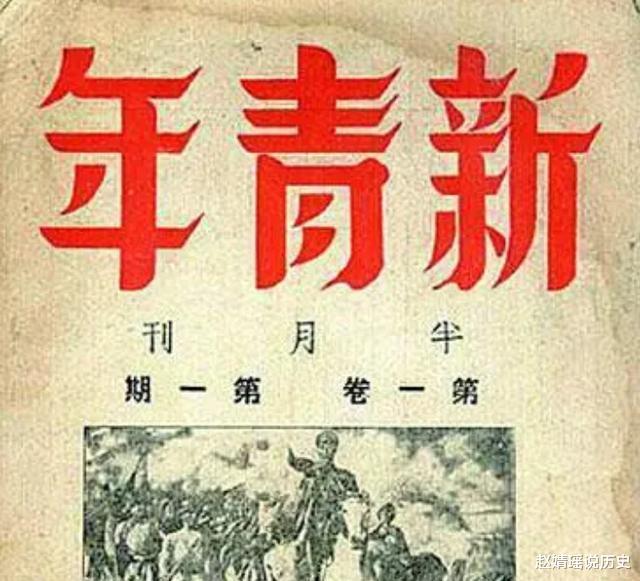

确实如此,主席讲的都是真心话,没半点虚假。在那个中国最乱最黑的时候,陈独秀和胡适一起弄的《新青年》杂志,就成了所有有理想年轻人的希望之光。

陈独秀和胡适这俩名字,在当时可是火得一塌糊涂,许多爱国知识分子都把他们当成榜样。后来,北大校长蔡元培还亲自向他们发出了邀请,请他们到北大当教授。这样一来,新文化的理念就在北大这片土地上慢慢扎下了根,开始茁壮成长。

那时候,陈独秀在北大当文科学长,精神抖擞,热情高涨,心里头全是激情。可胡适呢,他就显得挺文静,有礼貌,书生气十足。

胡适教授的课一开讲,教室里总是人满为患,大家都抢着来瞧瞧这位从美国深造回来的老师有多厉害。

胡适这人吧,看着挺文静的,但讲课可不含糊。他用那些好玩的笑话,总能把我们的注意力抓得紧紧的。他的课堂,那叫一个精彩,不光听着过瘾,还能让我们对新文化有全新的认识。

因此,那时候的胡适,真的特别让人敬佩。

很年轻就从美国一所顶尖大学毕业,而且还在北大当教授,这才华,不用多说,肯定让很多人佩服得五体投地,毛主席也是其中一员。

尽管毛主席对他十分敬重,但两人最终没能携手合作,这事儿一直让毛主席觉得挺遗憾的。

【执迷不悟的胡适】

1915年,陈独秀在日本学习了一番后,心里就琢磨着怎么从思想上给中国换换血。他琢磨着,得回国干点啥,于是就找了几个朋友,一起整了个叫《新青年》的杂志。他们商量好了,头二十年先不谈政治那些乱糟糟的事儿,就一门心思唤醒那些还被老思想绑着的国人。

“德老爷”和“赛大爷”来到了咱们中国人的日子里,陈独秀忙前忙后,就是为了让大家知道民主和科学的好处。他到处推广那本《新青年》杂志,真是下了不少功夫。

《新青年》一出版,立马就在全国范围内炸了锅,新文化的火苗开始在老百姓心里头悄悄点燃。胡适那会儿正在美国念书呢,他一听说这杂志火了,立马就写了一篇《文学改良刍议》给投了过去。

陈独秀拿到文章,立马夸赞起来:“真棒!真是不错!好极了!”

立马就做了决定,要把它放到下一期的《新青年》杂志里。打那以后,白话文就开始在历史的大舞台上亮相了。

这篇文章问世后,在文学圈掀起了不小的波澜。白话文开始顶替文言文的位置,这对当时的不少老一辈文学家而言,简直就是一场实实在在的变革。

后来,陈独秀主动找胡适,请他加入《新青年》做编辑。没多久,他们两个又被北大校长蔡元培请去当教授,《新青年》的编辑团队也跟着搬到了北大。

在北京大学,他们俩携手并肩,大力推广新文化。以北大这块阵地为起点,他们不断把新文化的理念传播到社会的各个角落。

但是,共产主义思想进入中国后,跟胡适坚持的美国式自由民主观念不对劲,他俩在新文化方面慢慢走上了不同的路。

那时候,毛主席还在湖南师范念书呢,他心里头挺佩服胡适的,不过同时他也觉得,共产主义这条路子挺适合当时咱们中国的实际情况。

因为两人理想追求不一样,所以这两位非常有才华的人没能走到一起。但毛主席一直没放弃胡适,他使尽浑身解数,就想让胡适改变主意。

抗日战争一完事儿,共产党就赢得了老百姓的心。跟国民党那种狠劲儿剥削比起来,共产主义简直就是老百姓的救星,胜利也是早晚的事儿,肯定跑不了。

但胡适身处国民党阵营,却仍旧坚持己见,他觉得共产主义是行不通的暴力手段,觉得共产党应当扮演次要角色,听从国民党的领导。

胡适曾说他只学术,对政治不感兴趣,但事实上,那时候他已经涉足政治圈,站队到了国民党那边,跟共产党唱了反调。

胡适那股子着迷的劲儿,让好多跟他一起工作过的人都摸不着头脑,他们心想,这家伙最后怕是要跟国民党一起栽跟头。

但毛主席并未抛弃他,没放弃这位他曾看作榜样的人。

辽沈战役那会儿,解放军已经打下了天津,北平城的解放也是早晚的事儿了。可就在大军准备进城前,无线电里却传出了这么个消息,说是劝胡适先生别急着走,继续留在北大当校长呢。

这是毛主席特别批准的事情,他真心期盼这位有才华的人能继续留在北大。胡适虽然对西方思想很着迷,但在学术这块儿,他确实有自己的独到看法。

毛主席特地让清华大学的吴晗教授给胡适传了个话,说只要他愿意留下,原来的那些好处都还在,他还是可以当校长,也能继续管图书馆。

但胡适听后并不买账,他还劝吴晗别太容易相信共产党人的话,并说共产党人擅长用甜言蜜语来迷惑人。

之后,他搭上了蒋介石专门安排的飞机,直接飞去了他一直梦寐以求的“自由之地”。

胡适在动身去美国前,蒋介石就已经点名让他加入中国代表团,去旧金山参加联合国的制宪会议。而我们党这边,则是派了董必武同志前去。

毛主席那时晓得他俩会在美国碰头,就专门写了封信给胡适问好,让董必武帮忙带去,还交代董必武务必努力争取胡适对共产党的认可。

董必武接到毛主席的任务后,专门找胡适聊了中国的一些情况。不过,他们俩那晚聊了个通宵,结果却没啥实质性的进展。

胡适还是坚持自己的看法,一个劲儿地向董必武推荐什么“顺其自然的管理方式”,甚至还强硬地让共产党放弃军队,说要学美国那一套,搞个议会制度来实施。

胡适那个既大胆又没谱的想法,让董必武一时语塞。平时他能言善辩,这时候却被胡适这个想法弄得彻底没辙,心里头对他的那点指望,早就烟消云散了。

胡适根据和董必武交谈的大意,简单写了封电报发给毛主席。

不过,毛主席那边对胡适的这封信并没有啥回音。

那时候,毛主席正全神贯注地处理国共两党在重庆的和平谈判,他和周总理他们一门心思扑在这件大事上。因此,尽管毛主席手头拿到了胡适寄来的信,但他实在太忙了,压根儿没空回信。

【曾经的美好师生情】

尽管两人最终走上了不同的路,但毛主席心里始终没忘掉那份师生情。他经常想起以前在一起的那些日子,心里头还是挺感慨的。

新文化运动刚开始那会儿,胡适写了篇《文学改良刍议》,一下子就成了这场运动里挑大梁的人物。那时候,毛泽东还在湖南师范当个不起眼的学生呢。

胡适一带头,白话文很快就火了起来,啥诗歌、戏剧、小说、散文啊,都开始用白话文写了。特别是鲁迅先生的那本《狂人日记》,简直就是白话文的代表作,特别有名。

那时候,胡适在北大可是个大明星教授。年纪轻轻,学问却了得,说话还特别逗,因此成了好多学生的心头好。身为青年教师,他带着一帮子中国青年,让他们嗖嗖地往前进步。

那时候,毛泽东还是个学生,他用了个笔名“二十八画生”,给《新青年》杂志投了篇文章,题目挺直接,就叫《说说体育这事儿》。

那时候,“二十八画生”这个笔名头一回在《新青年》杂志的编辑栏里亮相,陈独秀出于好奇翻开了那篇文章,结果一看之下,心里头那是相当震动。

他无视旁人的劝阻,铁了心要把这篇文章放到最新一期的《新青年》杂志上。结果正如他所期待的,这篇文章在学生中间引起了轰动,也让“二十八画生”这个名字被更多人知道了。

那篇文章闹得沸沸扬扬,自然也吸引了胡适的眼光,他对那个“二十八画生”特别好奇,心里琢磨着得找个机会见见真人。

1917年的时候,多亏了章士钊的引荐,毛泽东的老师杨昌济得到了蔡元培校长的青睐。蔡元培校长亲自出面,诚邀这位被尊称为“板仓先生”的学者,来北大当伦理学的教授。

杨昌济一家后来搬到了北京,跟胡适、陈独秀他们成了同事。他还成了胡适和毛泽东认识的牵线人。

1918年,年轻的毛泽东带着“反对张敬尧的代表团队”跑到北京去了,这可是他头一回离开湖南老家,终于有机会亲眼瞧瞧外面的世界是啥样了。

毛泽东到了北京后,肯定会先去找他的老师杨昌济。那时候,他作为学生,为了来北京已经花光了所有的钱。于是,杨昌济就向北京大学的图书馆头儿李大钊推荐了毛泽东,让他去当个帮手。

到了图书馆,毛泽东头一回见到这么多书,于是他就整天整夜地待在图书馆里。每次李大钊路过阅览室,都能看到他埋头苦读的身影。

他特别努力,因此深得李大钊的赏识。李大钊不仅让他随便看图书馆里的书,还破例让他在北大学生的活动时,坐在旁边听,并鼓励他大胆提出自己的看法和建议。

就是因为这样,年轻的毛泽东才有机会了解到发生在遥远俄国的那场十月革命,让他心里种下了共产主义的念头。

他在图书馆帮忙,虽然人在北京大学,但并不是北大的正式学生。因此,他不能直接走进教室听胡适先生的课。他只能抽时间,站在教室窗外,偷偷地听胡适讲课。

有次多亏了杨怀中先生的帮忙,我得到了和胡适先生一块儿聊聊新思潮的机会。能跟心里头最敬仰的人坐在一起,毛泽东全神贯注,胡适讲的每句话,他都仔仔细细记在了心里。

1918年,还有件挺热闹的事儿,就是围绕“问题跟主义”的辩论。那时候,好多学者都爱谈主义,毕竟国外那会儿主义满天飞,啥样的都有。

社会上有着各种各样的思想,像无政府主义、社会主义、民生主义等等,花样繁多。针对这些没能经过实践检验的理论,胡适建议说:“咱们别老空喊着这些主义,得多去钻研实际问题。”

那时候,咱们国家好不容易从封建社会的老路里挣脱出来,眼前摆着好几条路,得挑个主义来走。走哪条路,这个问题让好多学者争得不可开交。

毛泽东那时候挺认可胡适的看法,他还专门在长沙搞了个研究小组,专门琢磨教育、劳动、孩子教育这些事儿,大家聚在一起探讨和商量。

之后,毛泽东搞了个叫《湘江评论》的刊物。在这个刊物里,他大力推广新思想,对各种当时的思潮都进行了剖析和点评,就连胡适提倡的实验主义,他也拿来讨论了一番。

胡适非常赞同这种做法,早期的毛泽东和他在某些方面挺有共鸣的。胡适才不管反动军阀怎么迫害呢,他就是一心一意地支持《湘江评论》,也全力挺毛泽东的工作。

他把《湘江评论》和《每周评论》联系起来,大力宣扬毛泽东的思想。接着,毛泽东写出了一篇叫《民众的大联合》的文章,这篇文章后来被视为白话文的佳作。

胡适在读了毛泽东的文章后,直接在《每周评论》里给了它大大的点赞。

年轻的时候,毛泽东特别看重胡适,觉得他是个榜样。胡适呢,也对毛泽东很是欣赏。他动用自己的人脉,给了毛泽东不少实实在在的帮助。

但胡适因为被美国文化深深熏陶,特别推崇民主和自由,对共产主义思想难以接受和理解,结果两人最后走到了对立面上。

老话常说,心不往一处想,劲不往一处使,两个人就很难走到一起,这或许就是他们之间最大的遗憾了。

【当年盛行留学,为何毛泽东却留守国内】

一百年前,《新青年》这本杂志在中国火得一塌糊涂,就连年轻的毛泽东都被它深深吸引,从而踏上了寻找救国之路的旅程。

年轻时候的他,心里总是憋着股劲儿,老想着离开家乡,去外面的世界闯荡闯荡。毕竟这世界如此宽广,总有一条路是适合咱们国家自己走的。

那时候,出国留学成了股子大热的风潮,不少心怀国家的年轻人急着找门路去国外深造。为了帮助这些有志青年,毛泽东和蔡和森他们几个一块儿搞了个新民学会。

新民学会的目标是“让中国和世界变得更好”,它鼓励有志气的年轻人去国外一边工作一边学习。那时候,毛泽东心里也有这个打算,并且一直在为此使劲儿。

1918年那会儿,毛泽东收到了一封信,是从北京寄过来的,写信的是他之前在北大教书时的老师杨昌济。

杨昌济在信里头说得很实在,法国那边正在找咱们这儿的工人去工作,要是你有心出国打工又学习,这可真是个挺好的机会。

这对新民学会里的其他人来讲,真的是个好得让人激动的消息。毛泽东立马就把这事儿告诉了湖南那些想出国深造的学生。

没隔多久,他就带着二十多个学生,不远千里跑到北京,找到了杨昌吉老师。经杨昌吉帮忙,毛泽东就在北大当上了图书管理员,天天泡在书堆里,一边看书一边等去法国的机会。

但当真的有了去法国的机会,摆在毛泽东眼前时,他琢磨来琢磨去,最后却出人意料地放弃了。这可是个很难再遇到的好时机啊。

大家伙儿都想不通,他咋就舍得丢掉这个好不容易得来的机会。可毛泽东却心平气和,笑着跟大伙儿说:“你们都出国深造了,总得有人在国内钻研咱自家的事儿吧。”

毛泽东感觉自己对国家真实状况的了解还不够透彻,心里琢磨着得好好摸透咱们国家的基本底细。于是,他果断做了个决定,把出国的机会给推了。

他之所以会发生变化,全因为在北京的那段日子。在北大图书馆,他碰到了好多以前根本没看过的书。他踏踏实实地读了《共产党宣言》、《资本论》这些书。

翻着这些书,他脑海里突然浮现出一年前去见胡适的场景,胡适当时跟他说的话历历在目。胡适,这位从美国深造回来的文科教授,却告诉他,想找条救中国的路子,不是非得出国镀金不可。

胡适的一番话,让毛泽东下定了决心,他最终选择不出国,而是留在国内,亲眼看看国内的形势,想找到一条真正适合中国走的路。

毛泽东就这样选择留在了国内,而正因为他做的这个决定,后来才有了轰轰烈烈的井冈山起义,还有那震惊世界的二万五千里长征等不朽传奇。

大家都说环境能成就伟大人物,毛泽东和胡适其实岁数差不多,算得上是同一年代的人。

一开始,胡适是个满腹经纶、学识渊博的海外归来的教授,反观毛泽东,只是个平平常常的学生。年轻时候的他们,简直就像两条平行线,完全不在同一个档次上。

但后来,在人生的重要关头,胡适选错了路,走了条既幼稚又不顾国家利益的道儿,结果就算他再有能耐,也没能给国家和百姓带来啥好处。

他们俩的那些遗憾,慢慢就被时间给冲没了。胡适到最后也没能回到老家,这其实就是他当初一意孤行走的那条路带来的结果。