春天,清明节前后的某天早晨,你如果有机会踏入江阴的北门浮桥菜场,肯定会被那近乎狂欢的气氛所包围。

人群络绎不绝,菜贩们的叫卖声此起彼伏。

而最引人注目的,莫过于一尾尾刚出水的刀鱼,堆得像小山一样。

人们神采飞扬地在摊位间穿梭,似乎市面上只有这黄金般的鱼,才配得上这久违的热闹。

繁忙的菜场:刀鱼市的热闹景象

每年这个时候,刀鱼的上市可以说是江阴市民一年中重要的期待之一。

无数家庭主妇、白领上下班路过的人,甚至是外地特意赶来的食客,都在这个点聚集到一起,人群中的你推我搡,争相抢购一尾早市的好鱼。

对于我来说,儿时的刀鱼市给我的印象不仅是大人们忙着购鱼的样子,更有家里人为了这“金鳞白肚”操心准备的忙碌劲儿。

记得每到这个时候,家中会迎来一个特别的客人——舅婆。

她性格开朗,总喜欢说笑,对刀鱼更是别有一番情感。

舅婆每次来,总是我们家的“大奖章”。

和她一起生活的短暂时间,总是充满欢笑和别样的温馨。

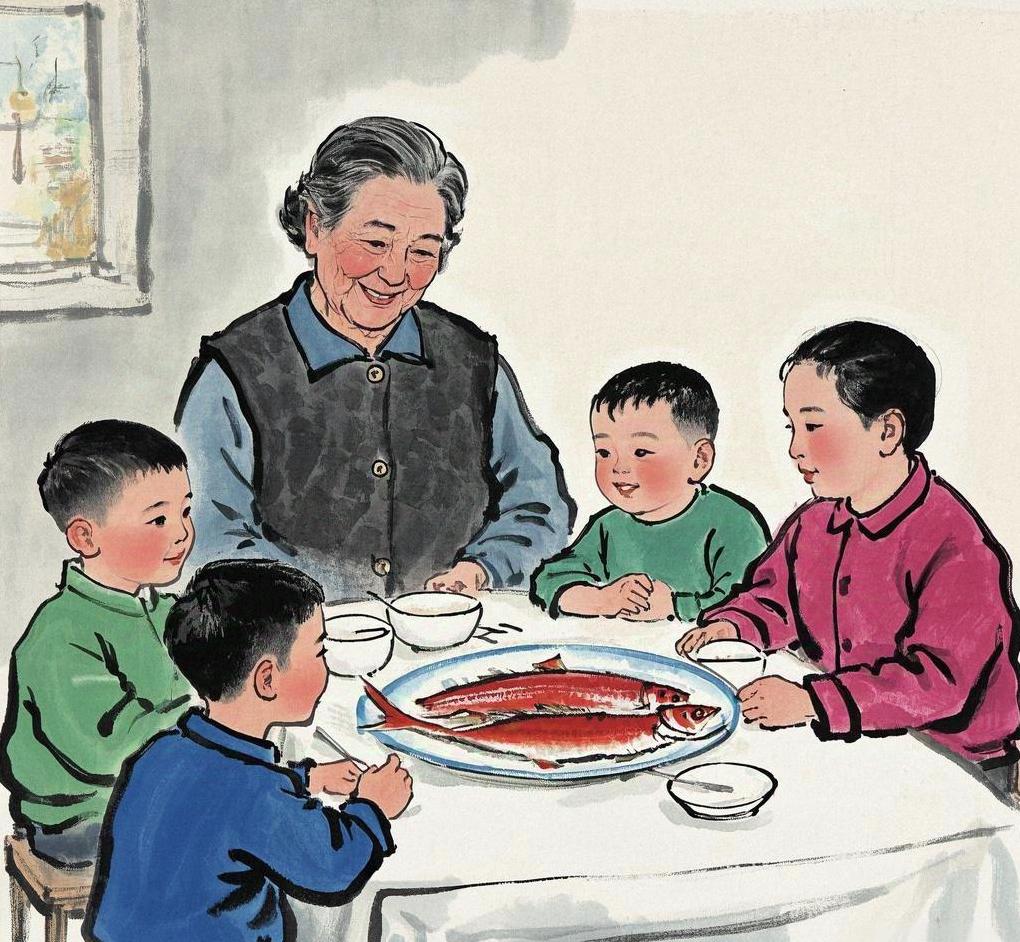

父亲总会在一大早出门买回新鲜的刀鱼,确保中午的饭桌上能摆上她最爱的“红蒸刀鱼”。

每年她到访时,家中总会有一种特别的仪式感。

我们家的小厨房一下子忙碌起来,红锅、蒸笼一一上场。

舅婆的到来不仅是家庭聚会的开始,也让家中顿时热闹异常。

她总说:“亚蒙,你当我做什么大亲眷的?”言语间充满了则羞于承认又实则满意的自豪。

每当父亲端出那道精心烹饪的刀鱼时,她总会露出孩子般的笑容,好像整个世界都开始为她转动。

我们也总是紧随其后,看着她如何细致地享受这份独特滋味。

刀鱼的挑战:处理三角刺的智慧吃刀鱼时,家中流传着一个传统——解决鱼的三角刺。

江阴的家长里短之间,这件事总是被描绘得既平常又充满挑战。

舅婆总是第一个动筷,从鱼头的下巴到前鳍夹起一段,这一段看似不起眼,但里面暗藏凶险。

小时候我不懂,那一段到底有什么不同,为什么大人都要慎之至极地处理掉。

有一次,舅婆被一个闪神梗住了喉咙。

那时饶是活泼的舅婆也显得有些无奈,满脸涨得通红,全家人一时手忙脚乱。

爸爸赶紧拿来镇江陈醋和韭菜,为她解难。

这事虽然最后解决了,但家中所有人对刀鱼的这段刺始终多了几分警惕,也成了一家老少之间传递的一种温情的责任。

岁月流转,舅婆的身影渐渐淡出我家的餐桌,但刀鱼上市的季节依然牵动着我们。

爸爸妈妈接替了舅婆的位置,用自己的方法守护着小辈,继续牢记那一块三角刺。

在这个变幻莫测的时代,中间传递的不仅是细腻和技巧,更是一股深深的牵绊。

现如今,虽然我对刀鱼的钟爱已不同于当年,但每每看到刀鱼上桌,总能勾起一连串关于家的回忆。

从热闹的菜市场到家中围桌而坐的温馨,刀鱼仿佛成了家庭纽带,凝聚着亲人间无形的爱。

在这片刀鱼的记忆中,我们见证了岁月流逝和岁月沉淀。

但无论如何,家人的爱始终不变,那段关于三角刺的故事在代代相传中被赋予了新的生命。

父母将心意托付在一段鱼刺中,在那些年里,我渐渐学会了珍惜和传承,在刀鱼市背后的记忆有了更深刻的感悟。

即使岁月变迁,市场变化,刀鱼在我们家的历史中,始终象征着一种特殊的情感纽带。

它提醒我们在繁忙与喧嚣中,依然要保持对简单温暖小事的珍视。

正如刀鱼市背后每则童年回忆,这些曾经被认为平常的故事,却在时间的流逝中散发出独特的光芒。