1961年12月20日,廖耀湘意外发现自己被列入特赦名单,这让他感到十分惊讶。虽然只是第三批获释人员,但他从未预料到自己会有这样的机会。毕竟,他与蒋介石的关系极为密切,地位特殊,这使得他对这次特赦完全没有心理准备。

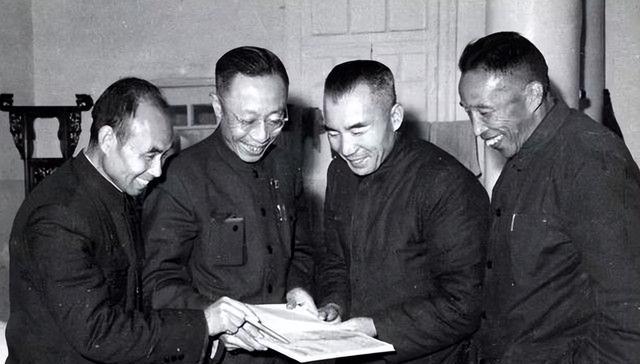

让廖耀湘没想到的是,刚获释不久,他就和其他战犯一起被周恩来总理邀请到人民大会堂见面。这次接见完全超出了他的预期,也让他感受到了新中国对待战犯的宽大政策。周恩来总理亲自出面,体现了政府对这批人员的重视和关怀,这与他之前想象的待遇截然不同。

离开会场时,周恩来叫住他,表示组织有项任务要交给他。

【廖耀湘有点不相信自己的耳朵,难道是自己听错了吗?】

廖耀湘于1906年出生在湖南新邵的一个书香门第,自幼便受到优质教育的熏陶。他天资聪颖,学习刻苦,展现出强烈的进取心。父亲对他抱有很高的期望,期待他未来能成就一番事业。

从名字上就能看出他的志向,他叫“耀湘”,意思是希望三湘大地光辉灿烂,字是“建楚”,表达了他想为楚地发展贡献力量。

廖耀湘的人生轨迹似乎早已被命运安排妥当。刚满二十岁,他就从中学顺利毕业,并成功考入黄埔军校第六期。

广东黄埔军校共举办了七期,其中前几期培养了大量杰出人才,而第六期的学员则相对逊色,大多未能崭露头角。不过,廖耀湘却是个例外,他毕业后恰逢国民政府选拔优秀毕业生前往法国进修,成功抓住了这一难得的机会。

在海外入学测试中,廖耀湘表现突出,笔试成绩位列前五。他满怀期待地回家等候录取结果,不料收到的却是令人震惊的消息:"你落选了!"

原因其实挺简单,甚至有点滑稽——他个头不高,脸上还留着一道明显的疤痕。

面对这种情况,大多数人可能会选择默默接受,不愿多生事端。但廖耀湘性格固执,不愿就此罢休,他直接找到主考官,当面争辩。

蒋介石偶然路过,被喧闹声吸引,驻足询问情况。得知详情后,他对这位敢于坚持己见、无所畏惧的年轻人印象深刻,立即决定录用他。蒋介石的这一决定,直接影响了廖耀湘的人生轨迹。

蒋介石决定录用廖耀湘并非一时兴起,他从廖的言谈举止中感受到了一股非凡的气场。此外,在交流过程中,蒋介石了解到廖耀湘来自湖南,与曾国藩是同乡,这更增添了他对廖的欣赏之情。

蒋介石一生都对曾国藩怀有深深的敬仰,视其为自己的精神导师和榜样。曾国藩的为人处世、治军理念和治国方略,对蒋介石产生了深远的影响,成为他效仿和学习的对象。这种崇拜之情贯穿了蒋介石的一生,塑造了他的思想和行为方式。

蒋介石与廖耀湘交谈时,发现他不仅精通兵法,而且思想灵活,不受传统理论的束缚。更令人惊讶的是,廖耀湘对曾国藩的军事著作《武备辑要》了如指掌,能够流利地背诵整部六卷的内容,显示出他非凡的记忆力。

蒋介石对廖耀湘的才能非常欣赏,直接批准了他去法国深造的机会。在廖耀湘出发前,蒋介石特意找他谈话,给予了他许多鼓励和期望。廖耀湘没有让蒋介石失望,1936年,他以优异的成绩从法国圣西尔军校的机械化骑兵专业毕业,成为该专业的佼佼者。

廖耀湘回国后,正值抗日战争全面爆发,他迅速投身战场,在淞沪会战和南京保卫战中发挥了重要作用。

在南京战役期间,廖耀湘一度被日军围困在城内,险些丧命。然而,凭借过人的机敏和沉着应对,他最终成功逃离险境。

当其他人战败后,往往只留下失败的阴影和黯淡的前程。然而,廖耀湘却与众不同。他在成功脱险后,深入反思了南京战役的得失,并鼓起勇气向蒋介石提交了一份详尽的报告。

同事调侃他不懂察言观色:“蒋介石刚丢了上海,南京也失守了,心情糟透了。你现在给他提建议,哪怕说得再好听,他也听不进去,这不是自讨没趣吗?”

蒋介石审阅后大为赞赏,立即将廖耀湘晋升为第200机械化师的参谋长。没过多久,廖耀湘又被任命为第22师的副师长。

历史验证了蒋介石的识人之明,在随后的昆仑关战役中,廖耀湘展现出了非凡的军事才能。他率先冲锋陷阵,扭转了战局的颓势。这场战役充分体现了廖耀湘的军事指挥能力和勇猛果敢的作战风格,成为他军事生涯中的重要转折点。廖耀湘的表现不仅证明了自己的实力,也印证了蒋介石当初的用人眼光。

1940年12月4日,日军攻占昆仑关,逼近云贵一带,重庆作为战时首都的安全形势骤然紧张。蒋介石对此深感忧虑。面对这一危机,中国军队高层下达命令,要求前线部队不计一切代价夺回昆仑关。

廖耀湘在战斗开始前立下誓言,决心率领部队攻占昆仑关,以此解除重庆的危机,回报校长的提拔和信任。

要攻下昆仑关可没那么简单,因为驻守在那里的可是日军第五师团,这支队伍来头不小。他们曾在甲午战争中击败清军,又在日俄战争中重创俄军,被誉为“钢军”。这支部队是日军四大机械化师团之一,战斗力不容小觑。

这支队伍自成立以来几乎所向披靡,要击败他们绝非易事。然而,为了守护重庆,国军不得不拼尽全力。

12月18日,杜聿明率领的新5军在友军的支援下,对昆仑关发动了强攻。

在此次战役中,国民党军队的主力为200师和22师这两支装备精良的机械化部队。指挥官廖耀湘以身作则,不顾个人安危,始终冲在战斗最前线,带领部队勇往直前。他的英勇表现激励了全军士气,为整个战局的发展起到了关键作用。在这场激烈的战斗中,廖耀湘身先士卒的指挥风格和果敢的行动给敌军造成了巨大压力,充分展现了中国军队的战斗力与指挥官的领导才能。

在这场战斗中,日军损失惨重,超过4000名士兵阵亡,其中包括旅团长中村正雄。廖耀湘履行了他的承诺,成功让军旗在昆仑关上空飘扬。

在昆仑关的激烈战斗中,廖耀湘凭借出色的指挥才能崭露头角。这场战役不仅检验了他的军事智慧,也让他迅速在军界声名鹊起。通过精准的战略部署和果断的决策,廖耀湘成功扭转了战局,赢得了同僚和对手的广泛认可。这一胜利为他后续的军事生涯奠定了坚实的基础,使他成为当时备受瞩目的将领之一。

1942年,廖耀湘带领部队前往缅甸作战,再次展现出卓越的军事才能。他的名声迅速传开,成为令日军畏惧的“中国虎”。这一战让他更加声名远扬,成为战场上的传奇人物。

1944年,廖耀湘迎来了职业生涯的顶峰,被任命为国民党军队中最为精锐的新6军军长,这支部队被誉为“精锐中的精锐”、“王牌中的王牌”。当时,廖耀湘年仅38岁,展现出非凡的军事才能和广阔的发展前景。在第六期学员中,能够取得如此显著成就的,廖耀湘是独一无二的。

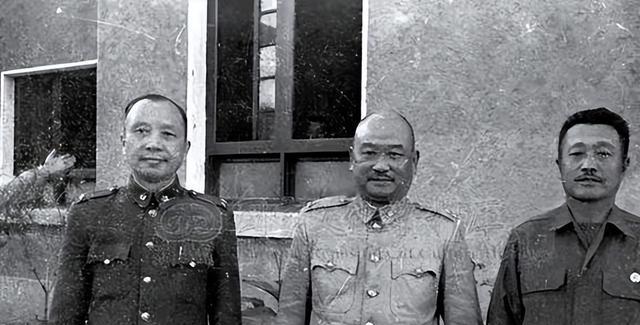

1945年抗日战争结束后,廖耀湘指挥的新6军通过空运抵达南京,参与了受降仪式,成为当时备受瞩目的焦点。

但事物发展到顶点就会走向反面,廖耀湘的军事生涯也未能幸免,很快遭遇重大挫折。1946年,国共内战再次爆发,作为蒋介石的得力干将,廖耀湘自然深陷其中。

蒋介石非常器重廖耀湘,认为他是不可多得的将才,因此任命他为第9兵团司令。廖耀湘接到任命后,内心充满感激,他像之前在昆仑关战役前那样,向蒋介石郑重承诺,一定要彻底击败东北的人民解放军。

这次廖耀湘未能延续以往的出色表现,原因在于他遇到了强劲的对手。对方实力超群,使得廖耀湘无法再现曾经的优异战绩。面对如此强大的竞争者,他难以施展才能,最终未能取得预期成果。这场较量充分体现了对手的卓越能力,也让廖耀湘的不足暴露无遗。正是由于对手的出色发挥,才导致廖耀湘这次未能续写辉煌篇章。

1948年9月,解放军发动辽沈战役,迅速包围了锦州。当时担任辽西兵团司令的廖耀湘,带领六个军的兵力,组建了西进兵团,试图增援锦州。

10月15日,解放军成功夺取锦州。面对这一局面,廖耀湘迅速部署兵力,试图重新夺回该城。然而,他的部队很快被解放军全面包围,陷入困境。

1948年10月23日,廖耀湘率领部队对黑山和大虎山发动了激烈进攻。经过几天的战斗,到了10月28日清晨,战事基本告一段落,廖耀湘的西进兵团全军覆没。面对困境,廖耀湘选择向南突围,但最终被敌军俘获。

在被捕的瞬间,廖耀湘展现了他的义气。当时他与新22师副师长周璞一同逃亡,遭遇解放军巡逻队。面对询问,廖耀湘坦率承认了自己的身份,却机智地将周璞说成是自己的勤务兵。巡逻队认为带上勤务兵是多余负担,于是释放了周璞。

廖耀湘最初被俘时,心中充满抵触,坚决拒绝与韩先楚握手。

被关押在战犯管理所期间,廖耀湘依然保持着强烈的自信。他反复强调,自己的失利并非战场上的失误,而是上级指挥不力所致。他认为,决策层的犹豫不决和时机把握不当才是导致失败的根本原因。随着时间的推移,廖耀湘甚至提出要与林彪进行一场公平对决,双方各自率领部队,按照正规战术一较高下。

廖耀湘的自信并非空穴来风,他在军队管理方面确实有两把刷子,算得上是个称职的指挥官,而且生活作风也很正派。曾在新六军担任参谋长的舒适存就提到过,“廖耀湘这个人性格直率,不太懂人情世故,既不抽烟也不喝酒,更别提打牌了,应酬交际这些事他都不在行。”

他从不刻意讨好领导,在朋友圈里也不爱交际应酬。他最大的兴趣就是专注于训练,这是他的全部热情所在。

每当部队驻扎下来,他就亲自带领连、排、班长进行实战演练,手把手示范,从不嫌麻烦。

1974年,韩先楚将军曾表达过这样的看法:尽管他在与新六军的交战中吃了不少苦头,甚至对这个对手充满了憎恨,但他依然不得不对这支精锐部队及其指挥官抱有相当的尊重。

刚被俘时,廖耀湘一时难以接受现实。然而,在战俘营期间,他亲眼目睹了解放军的实际情况,与国民党之前的宣传截然不同。这促使他开始反思,重新审视自己的立场和信念。

他亲眼看到,解放军军官和普通士兵的伙食完全一样。更让他惊讶的是,解放军官兵自己吃得非常简陋,却给他们这些曾经杀害过解放军的战俘提供大米、白面,甚至有时还有肉食。这种待遇的对比,让他深感震撼。

这些被俘的军官们受到了人道的对待,管理人员始终以礼相待,从未对他们进行任何形式的体罚或言语侮辱。在处理这些战俘时,工作人员特别注意维护他们的尊严,避免做出任何可能伤害其自尊心的行为。整个管理过程体现了对俘虏人格的尊重和基本人权的保障。

简单来说,他们对待被俘的国民党将领就像对待朋友一样真诚,完全没有摆出胜利者的姿态。

在这段时间里,郑洞国、范汉杰和宋希濂经常来看望廖耀湘,陪他聊天解闷。特别是与他的老上司杜聿明见面后,廖耀湘的想法发生了彻底的改变。

1956年的一天,廖耀湘在北京功德林偶遇了昔日的老领导杜聿明。两人相见时,都不约而同地睁大了双眼,显得十分惊讶。

廖耀湘迅速抓住杜聿明的手,情绪激动地询问:“你还在世?有传言说你已经被处理了!甚至说你的纪念牌位已经安置在台湾的‘忠烈祠’里!”

杜聿明听完,紧握着廖耀湘的手感慨道:“我原以为你已经不在了,之前一直有传言,说你早已为国捐躯了!”

这次偶遇,两人心里都有太多想聊的。虽然没料到会碰上,但一见面就感觉话题不断。他们有很多话想说,却又不知从何说起。这次相遇虽然突然,却让两人都觉得有话要倾诉。

廖耀湘和杜聿明都毕业于黄埔军校,是蒋介石的嫡系学生。杜聿明比廖耀湘早一期,既是他的学长,也是他的上级,两人曾共同参与战斗。聊了一阵后,廖耀湘问杜聿明:“我们接下来该怎么办?”

廖耀湘没想到杜聿明会这么回答。杜聿明说,刚进战犯管理所时,他一身是病,胃溃疡、肺结核、肾结核全占了,管教还查出他有脊椎问题。那时候他心灰意冷,觉得治不治都无所谓,甚至想干脆放弃,慢慢等死,也算对校长有个交代。但共产党没计较过去的事,反而尽心尽力帮他治病,一点不嫌麻烦。等身上的病慢慢好了,他心里那点疙瘩也解开了。

杜聿明深有感触地表示:"蒋介石当初对我示好,不过是看中了我可利用之处;如今我作为战败被俘的将领,已经失去利用价值,但共产党却依然以诚相待,给予我充分的尊重和关怀。"

杜聿明稍作停顿后继续说道:“经过长时间的深刻反思,我终于明白了。共产党的成功和我们的失利,都是历史发展的必然趋势,没什么好遗憾的。”

对于我们这样的人来说,唯一的办法就是彻底改变自己,重新做人,努力为国家和人民做出一些贡献,哪怕是微不足道的。

廖耀湘之前本有机会反思自己的行为,但他性格固执,最终没有抓住这个机会。

1951年1月15日,解放军军事学院正式建立,刘伯承担任首任院长。他秉持任人唯贤的原则,摒弃个人成见,邀请具有专业背景的廖耀湘到学院任教。廖耀湘曾参与缅甸抗战,积累了丰富的实战经验,刘伯承希望他能将这些宝贵的战斗经历传授给学员,为军事教育注入新的活力。

廖耀湘的演讲引起了在场学生的热烈反响,观众席上掌声不断。

共产党人展现了宽广的胸怀,但廖耀湘却自视甚高,认为解放军击败他只是侥幸。直到与杜聿明会面,听完他的分析,廖耀湘才恍然大悟,开始反省过往,逐渐向共产党靠拢。

领导注意到廖耀湘学习态度认真主动,便提拔他担任了学习小组的负责人。这个任命让廖耀湘的学习热情更加高涨。在小组讨论中,他始终是第一个发表意见的人。

他对《新民主主义论》和《共产党宣言》了如指掌,甚至能完整复述马克思的《哥达纲领批判》。

更为难得的是,他具备解答疑问、澄清困惑的能力。

廖耀湘在劳动中表现出色,他种出的瓜果个头最大,蔬菜颜色最鲜亮……时间飞逝,转眼间十年战俘生涯悄然结束。

1959年9月,一个重大消息传来。正值新中国成立十周年庆典前夕,毛泽东主席决定对一批已经悔过自新的战犯进行特赦,其中主要针对那些已被关押十年的罪犯。

这个消息在功德林里迅速传开,引起了轰动。所有人都满怀期待,尤其是廖耀湘,他更是彻夜难眠。毕竟,他已经被关押了十多年,完全符合相关条件。

1959年12月4日,特赦令正式发布。廖耀湘仔细查看了名单,反复确认了三次,却始终没有找到自己的名字。

杜聿明、宋希濂和杨伯涛这些曾经的上司和老乡都重获自由。同时,郑庭笈和邱行湘这些在缅甸并肩作战的战友也带着笑容离开了管理所。

廖耀湘看到老朋友重获自由,心里既欣慰又复杂。他不明白,自己无论是干活还是学习,哪一点比不上别人,为什么偏偏还留在这里。

尽管感到沮丧,廖耀湘并未因此消沉。当生活重回正轨,他立即投入学习和工作中,保持着积极向上的态度,展现出充沛的精力。

他给自己打气,心想第一批没轮上,后面还有机会。

等待了整整一年,管理所终于传来了好消息,政府即将实施第二批特赦。然而,当1960年11月28日名单揭晓时,廖耀湘依然不在其中,这让他感到相当沮丧。

文强心态很豁达,他对廖耀湘说,只要尽力了就没什么遗憾,就像老话说的‘只管付出,别想回报’。廖耀湘听完这话,又恢复了干劲,继续像以前那样严格要求自己,做事认真,稳扎稳打。

廖耀湘的坚持最终迎来了命运的认可。1961年12月20日,在第三批特赦名单中,他的名字赫然在列。

接连两次落空,廖耀湘早已心灰意冷。当所长喊出他的名字时,他愣在原地,久久未能反应过来。

旁边的一名战犯拍了拍廖耀湘的肩膀,大声提醒:“9号,轮到你了!”廖耀湘这才回过神来,快步走向主席台。

获得特赦后,廖耀湘面临无处可去的困境,因为他的妻子和子女都在台湾。周恩来总理对此十分关切,询问他打算在哪些城市定居,提供了长沙、南京、北京、上海和杭州等多个选择,让他自由决定。

廖耀湘最终选择留在北京。新年刚过,周恩来总理在人民大会堂会见了第三批获得特赦的人员。见面会结束后,廖耀湘正要离开,突然听到身后周总理在叫他。

上级希望你能详细记录与蒋介石的交往经历,作为历史资料保存,供后人参考借鉴。

周恩来平和地表示:"蒋先生确实对你有提携之情,至于是否撰写相关文章,完全取决于你的个人意愿。"

廖耀湘立刻爽快地答应了。他谦逊地说:“就算我写不出来,也会找人帮忙,一定把总理安排的事情做好。”

周总理对廖耀湘的答复感到十分满意,这表明廖耀湘在思想和政治立场上发生了实质性的变化。这种转变让周总理看到了积极的发展,意味着廖耀湘已经开始接受新的理念和方向。周总理的欣慰源于他意识到廖耀湘的思想转变不仅是个人层面的进步,更是对整体局势的积极影响。这种根本性的变化为未来的合作和共识奠定了重要基础。

1963年2月,在周恩来的推荐下,廖耀湘被委任为全国政协文史资料研究委员会的专员,正式进入国家机构工作。接下来的几年里,他撰写了《辽西战役纪实》和《蒋军新六军迂回四平街的经过》等广受欢迎且真实的历史回忆录。

周恩来总理在繁忙的工作间隙仔细研读了相关作品,并对其内容表示了充分的肯定。随后,廖耀湘被任命为第四届中国人民政治协商会议全国委员会委员。

廖耀湘对于能够在新中国建设中贡献自己的力量感到无比振奋。尽管年事已高,他依然精力充沛,以更大的热情投入到工作中。他深知自己肩负的责任,用实际行动诠释了老骥伏枥的精神。廖耀湘以饱满的工作热情,积极投身于国家建设事业,展现了一位老革命家的担当与奉献。他的这种精神,不仅激励着身边的人,也为新时代的建设者们树立了榜样。

1968年12月2日,廖耀湘因突发心脏病逝世,享年62岁。

1980年5月30日,全国政协为其举行了一场追悼仪式,并将其骨灰安置于北京八宝山革命公墓。

廖耀湘在历史上扮演了多重角色。他曾是抗日战争中的杰出将领,随后在内战中沦为战俘,一度被视为历史罪人。然而,他最终获得了新生,成为了一名普通公民。

党和政府秉持公平原则,妥善安排了廖耀湘的最终安置。