时间总是让人感到奇妙,因为它常常模糊我们的记忆,让我们把并不存在的事物误认为真实。例如,在历史上,有四位广为人知的“名人”。然而,令人惊讶的是,这四个人实际上从未存在过。

那么,这四个人是谁?他们是如何以假乱真的呢?

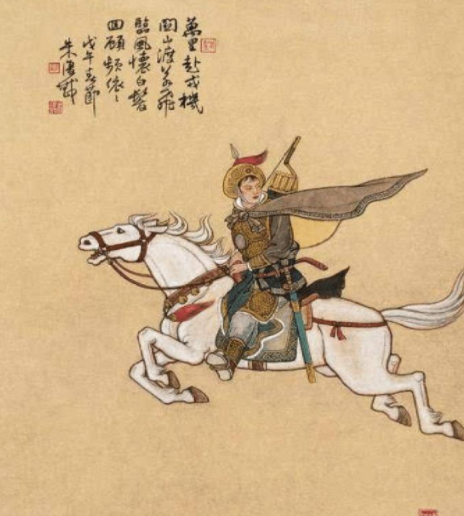

替父从军花木兰

提到花木兰,恐怕无人不熟悉她的故事——女儿身却穿上铠甲,替父从军。在我小学时,几乎每次语文考试都会有关于花木兰的问题。多年来,我对她的存在深信不疑。直到今天动笔写下这篇文章,我才震惊地意识到:自己几十年以来信奉的故事竟是虚构的!简直如同一场“空欢喜”。

花木兰的名字首次出现在历史文献中,源于南北朝时期的民谣《木兰辞》。诗中开篇的“唧唧复唧唧,木兰当户织”早已深入人心。这首诗为何能流传千年?固然因为文采斐然,更重要的是它倡导的忠诚与爱国主义精神,以及那个时代极为罕见的“女性也能顶半边天”的主题。

正是因为这一点,朝廷大力推广,百姓也津津乐道。可以说,古人真的很懂得借助文艺作品传递价值观。甚至今天看来,《木兰辞》的成功之处完全碾压了许多现代自媒体创作者。

不过,《木兰辞》的作者或许未曾料到,他的创作反而激发了一场“误认事件”。为什么我们会觉得花木兰并不存在呢?简单来说,因为她查无踪迹。假如真有一位真实的花木兰,她的事迹一定会被官方记录并广泛宣传。然而,《古今乐录》记载:“木兰不知其名”,这意味着“花木兰”的姓氏全是后人为方便辨识而添加上去的。

直至明朝,花木兰才正式拥有了姓名。当时的一位“离经叛道”的文学巨匠徐渭特别欣赏这篇诗歌背后的反传统思想。他对儒家教条嗤之以鼻,因此对《木兰辞》极为推崇。他认为:为何女子不能习武?为何不能报效国家?正是在这种理念下,他依据诗歌内容撰写了一出戏剧《雌木兰替父从军》。在这个版本里,花木兰第一次出现了姓氏“花”。

这出戏剧风靡一时,受到了普通百姓的喜爱,但也遭到了部分保守派文人的批评。但由于《木兰辞》本身声望极高,且人们对忠孝兼备的花木兰形象趋之若鹜,没有人敢否定这一切。最终,清朝继承并发扬了这一传说,并将其进一步普及化为今日的《花木兰》。正因如此,大家都默认花木兰是真实的历史人物,殊不知她只是凭空想象出来的虚构角色。

背信弃义陈世美

说到窦娥的悲惨命运,可能人们还会同情几分,但与陈世美相比,窦娥的遭遇简直是小巫见大巫。陈世美不但蒙受数百年的误解,最终查证却发现——他根本就不曾存在!

倘若陈世美哪怕有一点儿现实基础,也许他还能有机会反驳冤屈,至少向公众澄清真相。但问题是,他纯粹是一个被杜撰出来的例子,甚至连辩解的机会都没有。

究其原因,陈世美的故事漏洞百出,从逻辑上便难以站住脚。据历史常识可知,“状元配公主”这件事本身就是不可能发生的特例。特别是在宋朝,这样的设定更显得荒唐。

试想一下,某人刚考上状元没多久,就被赐婚做了驸马。其他人会有怎样的反应?难道不会猜测这是作弊的结果吗?皇帝此举无疑会让所有读书人心生不满,因为在宋朝的士大夫体系内,无论是皇帝还是考生,彼此之间的联系非常紧密。哪个皇帝敢于冒险挑战群体情绪呢?

回顾整个历史,状元娶公主的例子仅有一回,发生在唐代,且那位幸运者并未得到任何重要职权,以免引发不必要的猜忌。由此可见,即使是在宽松开放的唐朝尚且如此谨慎,宋代怎么可能容许类似情况发生呢?尤其是出了名低调谦逊的宋仁宗,他更加没有勇气迈出这一步。

总之,陈世美的故事完全是虚构产物,而他这个人则毫无实际依据。至于陈世美为何闻名遐迩,则归功于两本小说:一是明代冯梦龙写的《包公案》,二是清代石玉昆创作的《续七侠五义》。这些书籍间接推动了戏曲《秦香莲》的发展,从而塑造了大众熟悉的陈世美形象。

值得一提的是,有不少人试图寻找陈世美的历史原型,或认为他是清朝某官员的化身。但问题在于,如今的陈世美被认为是宋朝人物,而两本相关小说分别是明清时期的文学作品。无论如何都无法对应上清朝背景。因此,所有关于陈世美原型的研究不过是徒劳无功罢了。

匡扶社稷美貂蝉

提起貂蝉,大多数人脑海中浮现的第一个形象便是“古代四大美女”之一。毕竟古人如此推崇她,想必确实实有其人吧?

遗憾的是,历史中并没有貂蝉这个人。但这并不妨碍一些人坚信她只是隐姓埋名罢了,据说她是东汉末年司徒王允府上的一位歌姬,正是凭借她的美貌与机智,王允才利用她离间了董卓与吕布,最终促成吕布刺杀董卓的大业。

然而,就连这个所谓的历史原型也没有任何可靠的证据支持。若是真有这样一个歌姬,以她在那段混乱时期的影响力,史料必定会有相关记载。但事实却是,董卓与吕布之间的矛盾主要源于他们性格不合,而非因女子争风吃醋所致。

有意思的是,“貂蝉”这个名字首次亮相并非出自正史,而是元代文学作品《三国志平话》,在那里,她被描绘成吕布的妻子,在战乱中失散后由王允收养,并成为计谋的关键人物。到了明代,《三国演义》作者罗贯中进一步完善了这一角色,将她塑造成一位绝世佳人,并赋予她“貂蝉”的美名,从而让她成为家喻户晓的人物。

由此看来,正是因为罗贯中笔下的《三国演义》太过深入人心,貂蝉的名字才广为流传,并被列入“古代四大美女”。不得不承认,罗贯中的文学造诣令人叹服,但也造成了许多误解,使得虚构的人物如貂蝉般被误认为真实存在。

千古名臣八贤王

第一次听到“八贤王”这三个字,还是小时候看电视剧《少年包青天》时的事儿。在这部戏里,要是没有八贤王撑腰,包拯恐怕早已命丧黄泉了!

剧中的八贤王简直就是正义与智慧的化身,堪称古代君子的楷模。然而随着时间推移,见识渐长,却发现这样的人物在现实中几乎是不可能存在的。

首先,谁听说过王爷能自称“八贤王”的?“竹林七贤”已经足够闻名遐迩,八贤王居然独自囊括了八份贤明,这种盛名不仅让普通百姓难以企及,恐怕连皇上都会感到惭愧。哪个皇帝会容忍这样的王爷横空出世?又有哪位王爷敢于承受这份夸赞而不招致猜忌?

倘若真有这样的八贤王,他不是早早被害,就是被皇室找了个借口赐死。怎么可能给他留下流芳百世的机会呢?

更重要的是,剧中提到八贤王能够随意惩处大臣,这分明是帝王才拥有的特权!若真有这样一位权倾朝野的大臣,必然像多尔衮或鳌拜一样掌控朝政,君主反倒成了傀儡——但这又完全违背了八贤王作为清廉官员的形象设定。

实际上,历史文献中并不存在所谓的八贤王。他更多是存在于小说、戏曲之中,例如《杨家将演义》里,八贤王屡次保护杨家将,确保忠臣得以存续;而在另一部经典之作《三侠五义》中,他又作为重要配角登场,协助沉冤得雪。

关于八贤王的原型,说法更是五花八门。有人说他是赵匡胤的次子赵德昭,也有人认为是他四子赵德芳,甚至还有观点提出他可能对应宋太宗的儿子赵元俨(即民间口中的“八大王”)。这些零星线索表明,八贤王的形象不过是历代文人根据各自需要塑造出来的虚拟形象,并无统一的本尊原型。

尽管如此,八贤王依然是个让人喜爱的角色,他的善良与公正始终打动人心。即便他从未真实存在过,我们仍然愿意相信这个世界上有这样一位主持正义的仁慈王爷。