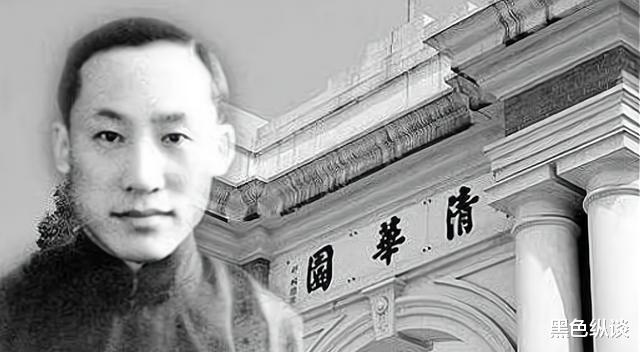

他亲手创建了北大磁学小组、清华的物理系还有理学院,被人们誉为是中国近现代物理学的开创者。

而且,他一共培养出了79位院士,把自己一辈子的心血都投入到了科学和教育工作中。

这么个人,一生坎坷,到了晚年竟然被清华赶了出来,这到底是怎么一回事呢?

叶企孙究竟都碰到了啥事?为啥大家说清华大学该给他道个歉呢?

【一 、刻苦求学,归来报国】

1898年,叶企孙在上海呱呱坠地,打小就聪明绝顶,被人夸作“小天才”。他的父亲曾是个举人,所以特别看重孩子的学问。

按理说,叶企孙的求学经历应该会一帆风顺。

不过,事情并不像大家想的那样,他在学习的道路上碰到了三次很大的挫折。

七岁那年,他迎来了人生的第一个挫折,原本满心期待着能开始听爸妈的话,好好上学读书。

母亲突然因病离世,这让我们都措手不及。父亲呢,因为太过伤心,身体也日渐衰弱,长时间躺在床上养病。

叶企孙的爸爸怕自己哪天突然走了,就提前写好了遗嘱。他在遗嘱里给叶企孙留下了二十九个字的忠告:“得管好自己,别贪钱。”叶企孙一直把这些话记在心里,并用它们来指导自己的为人处世。

这次突发事件,导致叶企孙晚了两年才进入学校。

这两年他一直在努力,因此在13岁那年成功考入了清华学堂,是清华学堂最早的一批学生。

清华学堂,说白了就是清华大学还没改名前的叫法。叶企孙在那儿念了几个月的书,真的学到了不少东西。

没想到紧接着就碰到了“另一重难关”——辛亥革命一闹起来,北京乱成了一锅粥,叶企孙没办法,只能先把课停了,回老家躲躲风头。

这一耽搁,叶企孙就没能再回去,他不想白白浪费时间,所以决定再次报考,目标是上海的那所兵工中学。

但他觉得那个地方并不适合自己,因此他决定再次尝试考取清华学堂。

叶企孙面对考核毫不费力,但“体检”这一关却让他捏了把汗。检查时发现他心律不齐,差点就与入学失之交臂。好在有同学的出手相助,最终他还是顺利被学校录取了。

回到清华大学那会儿,叶企孙已经15岁了,但在同学堆里,他仍旧被大家叫做小神童。

一方面是因为他年纪尚轻,另一方面则是他脑子转得快,每次考试都能拿高分,并且很快就交卷了。

别看这孩子是个“神童”,但也有他的不足之处,主要就是身体不太好。

叶企孙因为身体测试没过关,只好再读一年。本来四年的学业,他愣是上了五年,这对他来说,已经算是第三个难关了。

之后,叶企孙获得了去美国深造的机会,不用自己掏钱,他先后在芝加哥大学和哈佛大学的研究生院里学习。他还是诺贝尔物理学奖得主布里奇曼特别看好的学生,深得老师的喜爱。

毕业后,他没要国外给的那些好条件,而是绕道欧洲,直接回了国。

回国路上,他去了欧洲好多大学的物理研究室逛逛,跟那里的专家们聊了聊,真的学到了不少东西。

回国后没多久,叶企孙就被清华大学请去当了副教授,紧接着第二年,他还被大家选为了物理系的头儿。

那时候,清华的物理系里头总共有十二个人,里头包括了六个工人,还有一个技术人员。

教课的有两位教授,一个是叶企孙,另一个是梅贻琦。

那时候,梅贻琦担任的是清华的教务长一职,说白了,建起物理系这副重担,基本上就全落在了叶企孙一个人的肩膀上。

要怎么推进教学工作,让清华物理系更加出色呢?咱们得琢磨琢磨,怎么进行教学活动,才能把清华物理系的名声打得更响。

【二 、教书育人,桃李芬芳】

当上清华物理系的头儿后,叶企孙首先忙活起来,他要给学校“挖人才”。

要想把大学办好,关键在于请到优秀的老师,咱们得挑顶尖的人才来当老师。

说是一回事,但真要找起来可没那么简单。

那时候,国内情况挺乱的,物理学这块儿几乎就是一片空白,没啥发展。为了改变这种状况,叶企孙琢磨出了两个招数。

第一个方法就是看重本事,只要你有真才实学,那你就能被人尊称为先生。

有个叫阎裕昌的人,在梅贻琦的办公室里做勤杂工作,这是个很典型的例子。

叶企孙觉得他特别喜欢摆弄物理仪器,并且在这方面挺有才能,就打算好好栽培他。没过多久,叶企孙就让他负责照看这些仪器了。

阎裕昌原本就是负责跑腿传话的角色,但叶企孙却直接点明了自己的期望:

他给你们指导学术研究,得叫他先生,不这么叫的话,会有惩罚的!

之后,阎裕昌在物理仪器这行当里真的挺有本事,很多同学在搞实验时,都曾受到过他的援手。

所以大家都真心实意地叫他“阎老师”,一时间,尊敬老师的风气特别浓厚。

第二个方法是“不惜重金求贤才”,为了能找到一位好老师,叶企孙表现出了极大的诚意。

那时候,他仔细考量了好久,最终决定邀请吴有训教授来物理系任教。为了表示真心实意,他给吴教授开出了每月340元的薪水。

现在来看,那笔钱其实不算啥大钱,但要知道那时候,叶企孙他是物理系的头儿,一个月也就拿300块工资。

叶企孙后来干脆自己辞了职,还力荐吴有训来接他的班。

他为了给清华大学的物理系打造一个牢固的基础,把个人的名利都抛在脑后,一门心思扑在清华师生身上。他不但忙着招揽优秀的老师,还亲自上阵指导学生。

叶企孙为人真诚直率,赢得了众多物理学界人士的称赞与肯定。

没过多久,清华大学物理系就聚拢了一拨物理界的高手,有的人一门心思钻研学术,有的人则更爱站在讲台上传道授业。

总而言之,他们一块儿挑中了清华大学物理学,要把它打造成“物理科研和教学的基地”。通过他们的联手努力,清华大学展现出了全新的学术研究氛围。

光靠老师还不行,叶企孙自己动手,给清华大学物理系立下了规矩,还指明了发展方向。他直接说了三个重点方向:

重视质量不在乎数量,只传授核心知识,把理论和实际操作放在同等位置。

清华大学物理系的学生们都觉得,叶企孙老师上课时是他们的导师,下了课就变成了他们的朋友和引路人。

钱学森梦想着去国外深造,但条件不允许,叶企孙便伸出援手,让他住到自己家中,专心学习了一年。

李政道在理论方面很出色,但做实验就不太行了,动手能力相对较差。叶企孙教授特别批准他可以不用上那些理论课,但必须坚持上实验课。

要是没了叶企孙,李政道压根儿就拿不到那个物理学大奖。当初他压根儿就不符合去美国的条件,是叶企孙打破常规,特别推荐了他。像这样的情况,还有好多呢……

叶企孙因为有扎实的专业知识和前卫的教学思想,所以他成功培养了79名院士,真正实现了学生遍布天下的壮举。

这样杰出的人物,怎么最后会从清华大学离开呢?

【三 、坎坷的命运】

叶企孙后来的命运多舛,跟他非常器重的学生熊大缜有很大关系。

熊大缜1913年在江西南昌出生,后来他考上了清华大学,学的是物理专业,并且深得叶企孙老师的器重。

毕业后,因为学习成绩特别好,我被留下来当了助教,给叶企孙老师帮忙。

说起熊大缜,大家常提起的有两件事。

他在学校的时候,拍了清华园从上面看下来的全图,还有北平城的整个风貌,这些照片可不简单,是咱们国家第一张红外照片。

另外,由于国家局势的不稳定,他放弃了出国深造的机会,毅然决然地踏入了冀中革命根据地。他不惧艰难险阻,在那里从零开始,为根据地的军事工业发展贡献力量。为了大局,他甚至暂时搁置了对物理学的热爱,转而投身于炸弹的研究工作。

那段时间里,熊大缜干工作特别出色,能力也很强,很快就被特别提拔成了军区供给部的头儿。后来,大家还都叫他“地雷战的老祖宗”。

熊大缜24岁那年,就已经当上了正旅长,以后的发展潜力真的很大。

但世事难料,熊大缜遭遇了一连串的突发事件,结果不幸被捕了。

有一次,他在尝试做炸弹实验时,不小心把旁边的几个同伴给炸伤了。

另一次突发事件是,锄奸小组逮到了一封来自天津党政军联合办事处的秘密信件。从信里写的东西判断,熊大缜很有可能跟那些特务组织扯上了关系。

碰到这些状况,熊大缜根本没法说清楚。

那时候局势挺乱的,事情还没搞个水落石出,他就突然被锄奸队给误杀了,结果就这么悲剧了。

叶企孙那时候对这事一无所知,后来得知熊大缜被牵扯进特务活动,他简直不敢相信自己的耳朵。

由于他和熊大缜一起度过了很多年,所以特别了解这个学生的性格。

为了弄清楚事情的真实情况,给熊大缜恢复名誉,叶企孙多年来一直在四处努力。

时间一晃而过,太久远了,他很难再找到能为自己洗刷冤屈的证据,只能无奈地等着组织来查清真相。

之后的好些年里,叶企孙被那件事情折腾得心力交瘁。尽管他手头还拿着教授的待遇,工资也挺高,但实际上已经不再碰教学和科研的事情了。

老年的叶企孙精神状况欠佳,经常神思恍惚,情绪也难以控制。他的身体也大不如前,两条腿肿得厉害,走起路来腰弯得都快贴到地上了。

叶企孙怕自己的状态给大家添乱,所以平日里都会特意躲着学生们。

叶企孙晚年时,因为全身心投入到科研和教学里,没顾上找伴侣,也没有孩子,所以日子过得有点孤单凄凉。

对叶企孙而言,他的付出终究得到了回报。

1986年的时候,河北省委经过多次深入调查,最后决定发布为熊大缜恢复名誉的通知。这么多年的努力奔波,总算是有了个明确的答复。

不得不承认,熊大缜的遭遇真是让人心里难受。

叶企孙的一生经历了不少波折,但好在晚年时他得到了不少关怀。外面传的那些关于他“乞讨”的谣言,其实都是空穴来风,根本没有的事。

【四 、结局与评价】

2010年的时候,有篇报道让叶企孙这个名字被大家知道了。报道里是这样写的:

叶企孙衣衫褴褛,漫步在中关村的路上,偶尔会到街边的小摊前,向摊主要点苹果尝尝。要是碰见了学生,他也会不好意思地开口,向他们借点钱应急。

很多人其实只了解事情的一面,对另一面却不太清楚。后来,胡升华本人出面,对那件事做了明确的澄清。

要说清楚的有两点,首先,叶企孙并不是去要苹果,他是去买苹果。其次,叶企孙确实找学生帮了忙,但找的是他曾经教过的那位学生。

关于“穿得破破烂烂”、“伸手要钱”还有“一见到学生就上前乞讨”这些描述,其实都不准确。

想想也知道那不太可能,毕竟叶企孙以前做出的成就和付出,大家都是有目共睹的。

解放后,叶企孙过得挺不错的,他每个月能拿到四百多块工资,这数目比毛主席的还要多。

另外,就算是在那三年艰难的日子里,这些专家和学者也依然有牛奶可以喝。

很多人可能知道叶企孙给身体浮肿的学生提供牛奶的事儿。这事儿一方面体现了叶企孙对学生的深切关怀,另一方面也反映出当时知识分子享有的较好待遇。

确实有那么一阵子,叶企孙没领到工资,但好在后来这些工资都给补上了。为了让他日子能过得去,国家每个月还额外给了他50块钱的生活补助。

那时候,大多数工人的月工资也就三十多块,这些钱他自个儿花的话,那绝对是够了又够,根本不至于落到要饭的地步。更没想到的是,后来他还分到了个小一居室住呢。

1977年,叶企孙先生去世后,大家专门为他办了个告别仪式,并且把他的骨灰安放在了八宝山革命公墓里头。

这些种种情况都清楚地表明,他晚年的日子并不像外界传言的那样凄凉。他的晚年生活,其实并不像大家说的那么糟糕。从各种待遇来看,都能感受到他过得还算可以。外界的传言,似乎有些夸大其词了。

叶企孙在临终前显得相当虚弱,其实是因为他得了尿毒症,再加上那时候他已经快八十岁了。可能就是因为这些原因,他才向学生们寻求了帮助。

说起叶企孙的人生经历,“清华”这个词总是频繁出现。就算到了医院紧急救治那会儿,他在神志不清的时候,嘴里还在反复念叨着“想回清华”这三个字。

叶企孙把大半辈子的心血和时间都搭在了清华大学物理系上,但到了晚年,他不得不离开清华。而且,他的雕像也迟迟没能在校园里竖起来,这事儿让很多人都感觉心里挺不是滋味的。

1995年那会儿,清华大学里的一座教学楼里头,终于安放了叶企孙的雕像。

尽管不在最打眼的地方,但这也算是一种肯定,多少能给人点安慰。

不清楚这座雕像,是不是意味着清华大学后来表达的某种悔意呢?

叶企孙虽然离世已久,但他的功绩,特别是那“三项卓越成就”,会一直被铭记。

他绝对算得上是最有教育情怀的教育家和科学家,同时,也是教学成果最丰硕的老师。更重要的是,他培养的学生为中国科技文明的进步立下了汗马功劳。

在那时候,国家给23位两弹一星勋章的大佬颁奖,其中超过一半都是他的学生。再说清华的物理系,当初就像颗小嫩芽,现在也已经长成了参天大树。

叶企孙堪称真正的“顶尖大师”,我们每个人都该效仿他那勤奋学习的劲头、报效国家的情怀、坚持不懈的毅力,还有那份永不改变的初心!

《用微小身躯点亮世界》在中国科学报上,有这样一篇报道,它讲述的是普通人通过不懈努力,为社会带来巨大影响的故事。这些科学家们,虽然身处平凡岗位,却怀揣着非凡的梦想。他们不图名利,只愿以自己的微薄之力,为科技进步贡献一份力量。他们的研究或许起初并不起眼,但正是这些点点滴滴的努力,汇聚成了照亮天下的光芒。他们深入实验室,日夜奋战,面对无数次的失败,从未轻言放弃。正是这份坚持和执着,让他们逐渐攻克了一个又一个科学难题,取得了令人瞩目的成就。这些科学家们的故事,不仅仅是关于科学探索的历程,更是关于信念、勇气和毅力的传奇。他们用自己的实际行动,诠释了什么是真正的科学家精神,也激励着更多人去追求科学梦想,为社会的发展贡献自己的力量。在快速发展的科技时代,我们需要更多这样以身作则、默默奉献的科学家。他们用自己的微小身躯,点亮了整个世界,让我们看到了科学的无限可能和希望。

《文弱书生同样能承受艰辛》都说书生文弱,但事实并非如此。就拿那些白面书生来说,他们同样能吃苦。在许多人眼里,白面书生可能只是手捧书卷、温文尔雅的形象。然而,在需要付出努力和坚持的时候,他们从不退缩。无论是面对繁重的学业压力,还是投身到实际的工作挑战中,白面书生总能展现出令人意想不到的韧性和毅力。他们或许没有健硕的体魄,但内心却充满了对梦想的执着追求。在追求目标的过程中,无论是熬夜苦读,还是反复钻研难题,他们都乐此不疲。这种对知识的渴望和对成功的向往,让他们能够克服一个又一个困难,不断向前。所以,不要小看那些白面书生。他们虽然外表文静,但内心同样强大,同样能承受艰辛,追求属于自己的辉煌。

《传递物理学光辉的一代宗师》在中国,有这样一群人,他们是物理学的传播者和引领者,被尊称为播撒物理学光辉的一代宗师。他们热爱物理,致力于将这门深奥的学科以通俗易懂的方式传授给更多人。在他们的努力下,复杂的物理原理变得不再那么遥不可及,而是变得生动有趣,易于理解。这些宗师们不仅拥有深厚的学术功底,更具备将知识化为己用的能力。他们通过生动的讲解、形象的比喻和丰富的实例,将物理学的精髓一点一滴地灌输给学生们。在他们的课堂上,学生们不仅能够学到物理知识,更能感受到物理学的魅力和无限可能。除了传授知识,他们还非常注重培养学生的创新思维和实践能力。他们鼓励学生勇于探索未知领域,敢于提出新观点和新理论。在他们的指导下,一批又一批的年轻学子在物理学领域取得了显著的成就。这些宗师们的影响不仅仅局限于学术界,他们的贡献也惠及了社会各个领域。他们的物理学思想和方法被广泛应用于工程技术、医疗卫生、环境保护等多个领域,为社会的进步和发展做出了巨大贡献。可以说,这一代宗师们用自己的智慧和汗水,为中国物理学的发展奠定了坚实的基础。他们的名字和事迹将永远铭刻在中国物理学史上,激励着后来者不断前行。

#百家说史品书季#