声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

他虽是红军,却不是共产党人,年近六十岁对贺龙说:我跟你们长征

有些人,年轻时在黑暗中摸索,年老时才看清光明;有些人,一生都在寻找答案,最后却用行动给出了自己的回答。

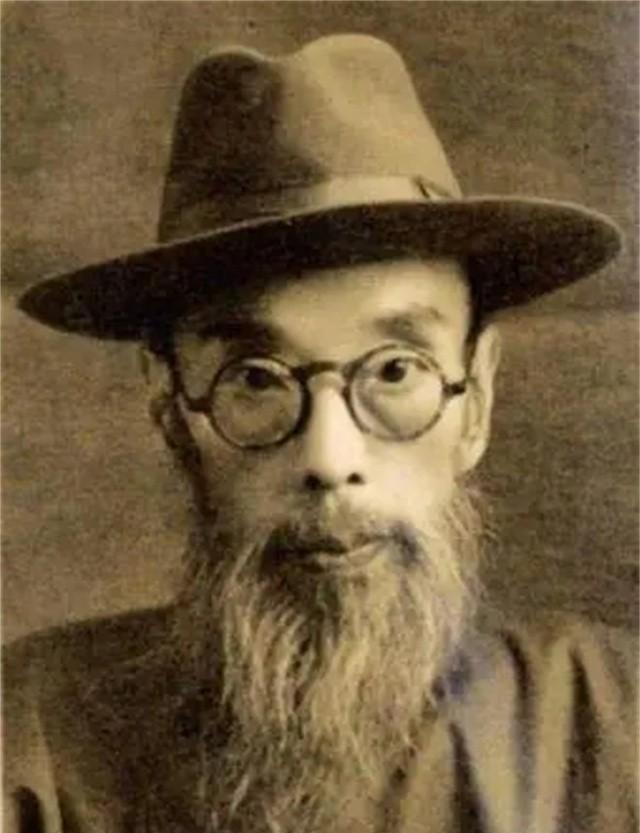

贵州的周素园,就是这样一个人。

他不是共产党人,却坚定地与红军同行;他年近六十,却毅然决然踏上长征的艰苦征途。

他的存在,让国民党震惊,让红军敬佩,让历史留下了浓墨重彩的一笔。

为什么一个曾经的国民党高官,最后却选择了红军的道路?

1936年,红二军团攻入贵州毕节。

按理说,当时的红军对地主富绅可没什么好感,毕竟,他们一直在跟这些人斗争。

但这一次,他们进了一座老宅,却被眼前的景象惊呆了——书架上密密麻麻摆满了《资本论》《共产党宣言》这样的马列书籍,而且每一本都被翻得卷了边,批注写满了整页。

“这地主还研究马列?”年轻的红军战士们面面相觑,觉得不可思议。

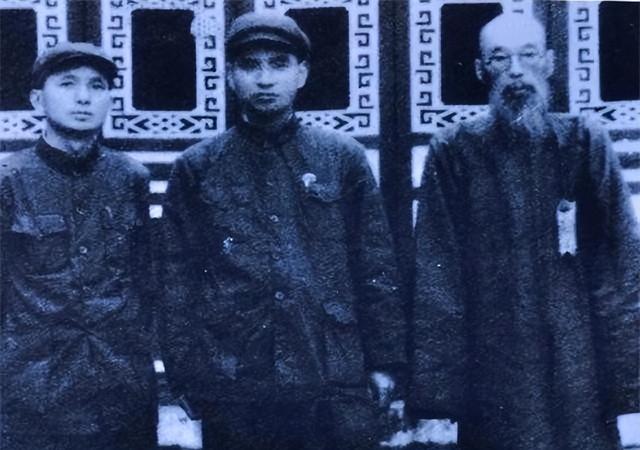

王震亲自赶来看个究竟,就在这时,院子的主人回来了——一个穿着整齐、留着长胡子的老先生。

他看着家里的红军,不慌不忙,微微一笑,径直走回了书房。

这个人,正是周素园。

红军意外发现的“地主”

如果说,红军遇到地主不奇怪,那遇到一个对马克思主义研究十几年的地主,就很奇怪了。

周素园并不是普通的地主,他十六岁考中秀才,十九岁就一路升到了贡生,按理说,他的人生应该是仕途平坦,稳步高升。

但他偏不走寻常路,辛亥革命时,他带头让贵州独立,还被推举为行政总理。

然而,军阀混战让他彻底失望,他一甩袖子,回老家闭门读书去了。

他不是那种只会吟诗作对的读书人,他爱思考,爱钻研,尤其对社会问题有着极大的兴趣。

他当年在国民政府任职时,四处收集禁书,特别是马列主义的书籍。

他越研究,越觉得马克思的理论才是救中国的道路。

只不过,他并没有加入共产党,而是选择了自己的方式去理解和践行这些思想。

所以,当红军进城发现他的书房时,他一点都不慌。

他知道,他们是自己认同的人。

年近六十,他要跟着长征?

红军在毕节建立了贵州抗日救国军,周素园毫不犹豫地站出来,担任总司令。

别看他年纪大,他的号召力可不是盖的,短短时间就汇聚了一支五千多人的队伍。

但最让人惊讶的,是他后来做出的决定。

当红军准备继续长征时,他找到贺龙,说:“我跟你们走!”

贺龙愣住了,这可是长征,不是郊游。

连年轻力壮的小伙子都可能扛不住,更何况一个快六十岁的老人。

贺龙和任弼时劝他:“您年纪大了,长征太苦,怕您身体吃不消。”

周素园摆摆手:“别看我老,我这身子骨还硬朗。

想革命,就不能怕吃苦。”

就这样,红军队伍里多了一位“秀才红军”。

一路吃苦,他却说从未如此幸福

长征的艰辛,外人难以想象。

每天行军几十公里,吃的是野菜、树皮,睡的是泥地、山洞,脚上的血泡一个接一个。

周素园的身体确实吃不消了,尤其是他原本有吸食鸦片的毛病,长时间高强度行军,让他的身体状况急剧下降。

贺龙和周围的红军战士们都很照顾他,甚至有人用滑竿抬着他走。

可即便如此,他仍然咬牙坚持。

他在家书中写道:“日子虽苦,但从未如此幸福。”

这幸福从何而来?是因为他终于找到了信仰,找到了真正的同志。

在红军队伍里,没有等级之分,大家同吃、同住、同战斗,他感受到了前所未有的温暖。

毛主席的一封信

长征结束后,周素园的身体已经到了极限,他的双脚红肿流血,行动困难。

贺龙建议他去香港养病,同时也可以继续做统战工作,但他坚决不肯:“我好不容易看到了光明,怎么能轻易离开?”

最终,他还是不得不选择离开红军队伍。

他向毛主席表达了自己的想法,很快,毛主席回信了。

“素园老先生,您是我们可亲可敬的革命同志。

您并不是我们的负担,而是我们的动力。”

这封信,让周素园热泪盈眶。

他知道,自己虽然离开了长征的队伍,但并没有离开革命。

晚年的最后一搏

回到地方后,周素园并没有闲着。

他四处奔走,劝国民党高官投身抗日,甚至在解放战争时期,他还劝贵州的国民党将领投降,避免了大规模的战乱。

1949年,贵州解放,周素园迎来了新中国。

他被任命为贵州省副主席,继续为国家建设贡献自己的力量。

他这一生,经历了清末、民国、抗日战争、解放战争,最后迎来了共和国的成立。

他没有加入共产党,但他的一生,都在为这个国家寻找光明。

历史上总有一些人,他们的身份很难定义,但他们的精神却让人敬佩。

周素园就是这样一个人,他不是传统意义上的革命者,却用自己的方式参与了革命。

他的故事告诉我们,信仰不是一纸证明,而是行动的选择。

有人说,他的一生,就是一部不断追寻光明的旅程。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!