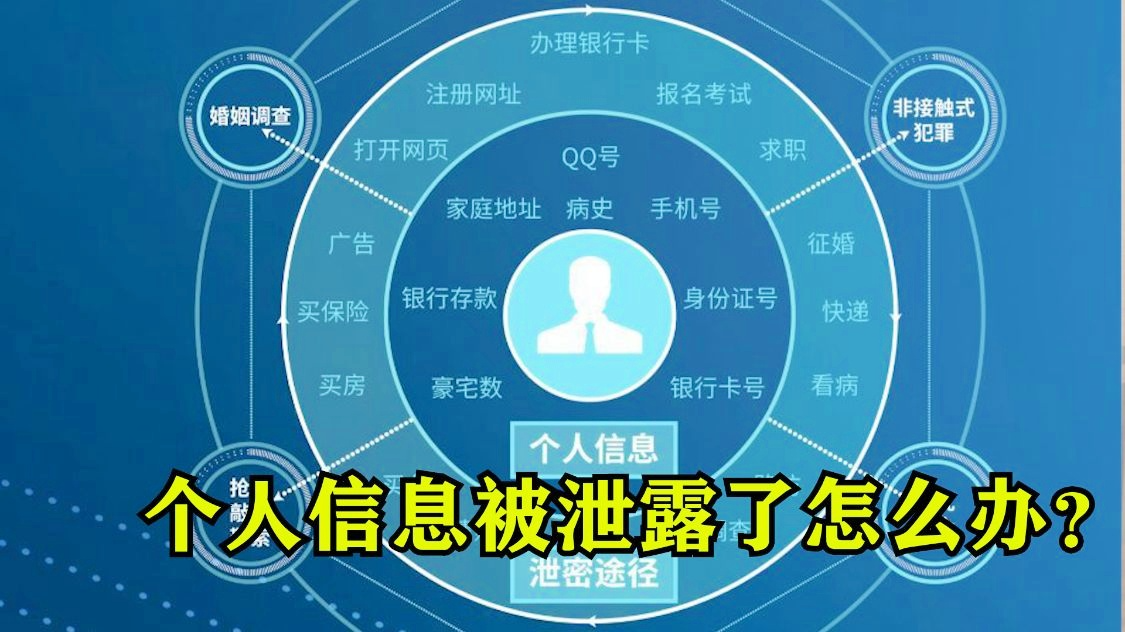

黑色产业链:你的信息值多少钱?

2024年,某地警方破获一起特大个人信息贩卖案,犯罪团伙通过黑客技术入侵多家在线教育平台,盗取数百万条学生及家长信息。这些数据在暗网上的标价令人咋舌:一条完整的"学生-家长-联系方式"信息可卖到20元,而经过"加工"的高净值家庭信息更是高达百元。

更令人担忧的是,这条产业链已经形成完整的"采、供、销"体系。上游是掌握技术的黑客,中游是专门的数据清洗团伙,下游则是各类诈骗集团和营销公司。某电商平台前员工透露:"每天有上万条订单信息被内部人员泄露,每条信息转手就能赚3-5元。"

新型犯罪手段:防不胜防的"数字陷阱"

"共享充电宝"骗局:近期多地出现改装充电宝,用户使用时手机被自动安装间谍软件,通讯录、照片等隐私瞬间被盗。

"AI变声"诈骗:犯罪分子利用AI技术模仿亲人声音,配合盗取的个人信息实施精准诈骗,成功率极高。

"免费WiFi"窃密:公共场所的钓鱼WiFi能在用户毫无察觉间截取手机流量,获取各类账号密码。

你的手机正在出卖你

多数人不知道,手机上很多看似无害的操作都可能泄露隐私:

允许APP访问通讯录时,你所有联系人的信息都被收集

使用某些美颜相机,你的人脸数据可能被用于训练商业模型

参与网络问卷调查,填写的职业、收入等信息会被转卖

保卫个人信息:数字时代的生存法则

分级管理密码:将账户分为金融、社交、娱乐三级,使用不同强度密码。建议密码长度不少于12位,包含大小写字母、数字和符号。

谨慎授权APP:每次安装新应用时,像审阅合同一样仔细阅读权限要求。某安全专家建议:"如果一款手电筒APP要求访问通讯录,那就该立即卸载。"

定期数字排毒:每季度检查一次手机APP权限设置,清理长期不用的应用。使用专业软件深度清理手机缓存中的个人信息残留。

提高反侦察意识:收到可疑电话时,可以故意说错某个信息试探对方;处理快递单时,用打火机轻微加热即可让热敏纸信息消失。

立法与技术的双重防护

2021年实施的《个人信息保护法》明确规定,违法处理个人信息最高可处五千万元以下罚款。各大互联网平台也陆续推出"隐私计算""联邦学习"等新技术,力求在提供服务的同时保护用户数据。

但法律和技术终究是外部的盾牌,真正的防线在于每个人的警觉意识。正如一位网络安全专家所说:"在这个时代,保护个人信息不是选择题,而是生存必修课。"当我们享受着科技便利的同时,也必须学会在数字丛林中保护自己。

下一次当你在街头扫码领礼品时,在网页填写个人信息时,或是在电话里听到"精准"的推销话术时,不妨多问一句:这些信息最终会流向何处?答案可能让你不寒而栗,但唯有保持这份警惕,才能在数字洪流中守住自己的安全岛。

你认为日常生活中还需要注意点什么呢?欢迎你在评论区留言。