文|令狐伯光

今天来继续写写华语音乐的问题,我个人之前也写过很多遍,如果你单独说现在华语音乐其实比以前音乐风格更丰富,这个更丰富主要指的是独立音乐,因为主流乐坛,电视,综艺那些被流量明星和混子占据(大部分),这个大众接触到的短视频,就以神曲和口水歌为主。

而这个华语独立音乐的话,又是以这个摇滚音乐,民谣为两大支柱,这几年嘻哈等也不错。

这个内地民谣就是90年代初高晓松,老狼那一批校园民谣,到90年代末进入地下发展,以钟立风,野孩子,万晓利那一批铺垫为主,到2010年李b,宋胖子、马頔、赵雷、陈粒、尧十三、陈鸿宇那一批为爆发。

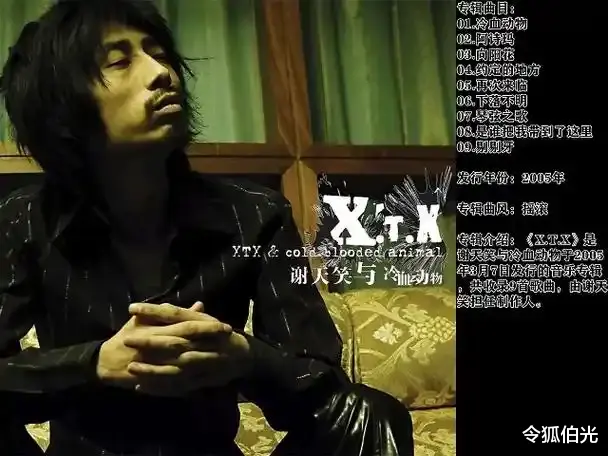

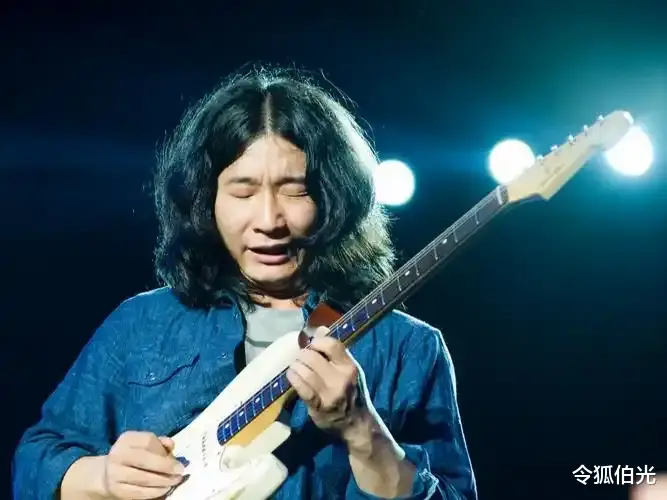

摇滚乐就是从90年代末谢天笑,二手玫瑰,痛仰那一批铺垫,再到2010年后以万能青年旅店成为新时代的巅峰。要知道,无论是民谣还是摇滚都曾经作为内地流行音乐主流,摇滚当初崔健,唐朝,魔岩三杰确实登堂入室的。

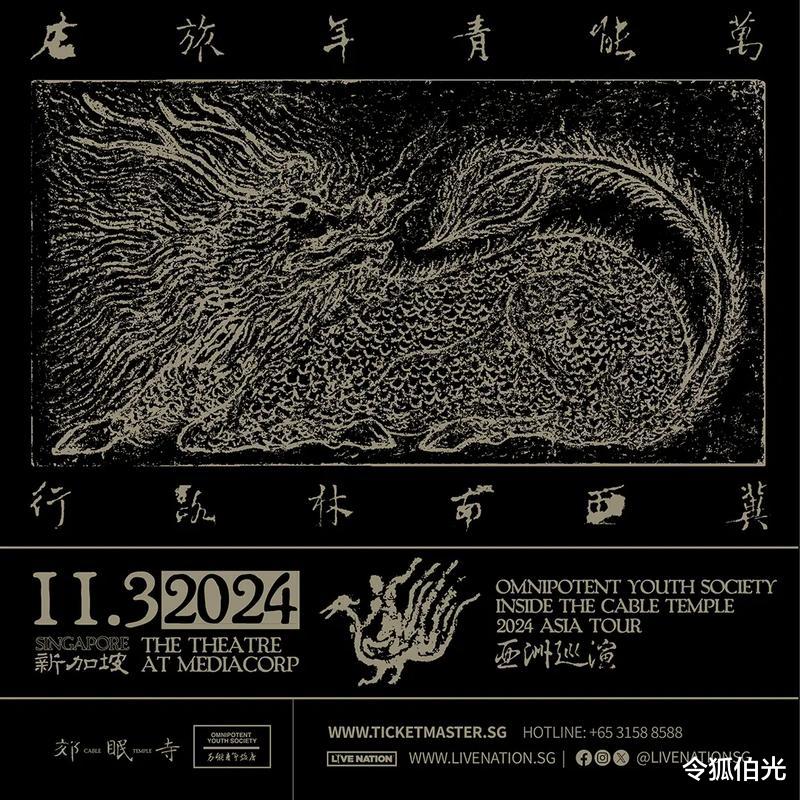

但是问题来了,这个到了万青的独立音乐王者,还有《乐队的夏天》三季都是爆火了的,当时网红乐队都闹得沸沸扬扬,就在大家以为乐队可能拯救华语乐坛的时候,但乐队和摇滚仍然没有爆火,也就是成为华语音乐主流?为什么会这样呢?

崔健过后,万青为何没有打开中国摇滚的“新大门”

如果你听过2010年以来万青时代的中国摇滚,你会发现新时代内地摇滚乐其实很好(至少是音乐意义那种好,特别是编曲、制作和整体专辑概念这几点,当初崔健他们完全是用天赋,人文去顶,不是没有水平,但专辑本身和经过工业产业打磨的欧美摇滚大神,日本摇滚相比,非常粗糙)。

万青第二张专辑《冀西南林路行》,惘闻,假假条有些专辑拿到世界上面。水平顶尖不顶尖不好说,但是编曲,制作和整体性绝对是世界一流水平的,那么为什么没有爆火呢?

这就是忽略了现代音乐各种类型背后的社会性意义与商业化之间的不同关系。如果你经常看那些音乐博主,或者什么音乐推荐的人会发现他们经常强调一件事情,就是独立音乐,比如万青时代的摇滚。

摇滚乐与爵士、乡村、电子等音乐类型一样,都是现代音乐工业流水线上的一环。若仅从乐理、乐器等音乐本体论角度来定义,那么唱片公司精心包装的偶像团体演绎的摇滚风格作品,似乎也可被归为摇滚乐。

这种理解看似合理,实则是对摇滚本质的严重误读。摇滚乐从诞生之初就带着鲜明的反叛基因,五十年代的美国,黑人节奏布鲁斯与白人乡村音乐在底层社会的碰撞中,孕育出了这种充满原始生命力的音乐形式。它不仅是音符的组合,更是特定历史条件下文化反抗的载体。

从猫王扭动的胯部到披头士的长发,从性手枪的 anarchism 到涅槃的 grunge,摇滚乐始终与主流文化保持着若即若离的张力关系。资本对亚文化的收编是一个永恒的循环。当一种反叛的音乐形式积累足够多的文化资本时,商业机器便会将其驯化、包装,推向大众市场。

六十年代的嬉皮运动、七十年代的朋克浪潮、八十年代的重金属,都经历了这样的命运。被主流化的摇滚乐逐渐丧失其批判锋芒,沦为消费主义橱窗里的装饰品。这一规律同样适用于后来的嘻哈音乐。

甚至华语音乐从罗大佑80年代那一波革新,到90年代已经变得陈旧,周杰伦早期那些吐字不清,打扮吊儿郎当的华语RB,它们都曾以反常规的姿态挑战过主流审美,摇滚乐的式微与媒介变革密不可分。

九十年代MTV的兴起彻底改变了音乐产业的游戏规则。视觉化传播取代了纯粹的音乐体验,资本更青睐那些形象可控、易于包装的艺人。韩国KPOP将这种工业化造星模式推向极致,音乐本身沦为偶像经济的附属品。当下年轻乐迷对摇滚的认知,往往来自综艺节目中精心设计的"摇滚"表演,这种去历史化、去语境化的理解,恰恰印证了当代文化消费的浅薄本质。

摇滚乐真正的魅力,不在于它的和弦进行或失真音色,而在于它作为文化反抗载体的历史使命。当这种反抗精神被商业机制彻底驯服时,摇滚乐便完成了它的历史周期,等待着下一次的文化反叛将其唤醒。

中国摇滚没有再次主流?但说到华语音乐,它还在支撑

我个人听的摇滚乐队挺多的,国内的。国外的,冷门和热门,上到70年代(六十年代的我听着难受)下到10年的这些乐队,国内乐队确实真就北方的那几个有感觉,有张力,唐朝,黑豹,崔健,至今最喜欢的国内三个,第四第五我愿意投票给九宝和二手。

至于南方乐队,痛仰我不知道是不是南方的。如果是我愿意投一票,还有粤地区的BEYOND,可惜后期作品都不怎么了,潜移默化的成了流行摇滚。大部分没早期作品有冲击力,国内不是摇滚已死,反而我觉得是时代变了,在国内摇滚也差不多落幕了。

其实欧美也差不多了,10年后整摇滚的也大部分是流行摇滚了,听多了也就那样,隔壁小日本不错,金属也是一绝,但摇滚我觉得日本没中国的强,欧美就不说了,没对比没伤害,毕竟欧美那票拿来和国内比就是耍流氓行为。

我一直认为现代流行文化都那么回事,就跟电影是一个道理。剧情片,科幻片,战争片,警匪片,奇幻片,历史片,恐怖片,惊悚片,古装片等等,每个风格都有扛把子的,同时有一票优秀作者,它就是撑起了一个类型。

为什么国内摇滚还撑着华语音乐的良心,我知道新时代华语很多风格都不错,有一票优秀音乐人:摇滚、朋克、后朋克、迷幻、工业金属、重金属、死亡金属、黑暗金属、硬摇滚、软摇滚、自赏、冲浪、梦幻流行、独立流行、雷鬼、布鲁斯、另类、华北摇滚等等。

摇滚乐是个很庞杂总称而已,按你的理解你应该细分到某一风格具体说明 ,摇滚是小众文化,流行音乐是大众文化,可理解为小众是向大家输出自己的价值判断等,而大众则是观众需要什么就给他们编排什么,这就是商业上流行乐成功的原因。

但是跟艺术史一样,能进入艺术史的人差不多都是带有反叛色彩的人。

摇滚乐也不简单,恐怖海峡、pink floyd这些的作品哪个听着感觉简单了,摇滚大多是技术流,除了早期三弦走天下的朋克外。本质上摇滚也是流行型音乐,正如你所谓的摇滚成为了一个形容词,这是既定的事实。

摇滚跟艺术事实上在现代人的生活里大多扮演着无用的一种属性,但不妨多想想看,他们的存在为我们了解这个世界扩宽了维度,原来这样也可以,还有歌这么唱,再一个从消遣角度来看他们也是给我们的日常提供了大量素材。

别说万青了,再来10个万青,也无法打开中国摇滚“新大门”

不可否认的事,对于“听不懂”音乐,只能感受情绪的全世界青少年来说,摇滚确实是有其精神在的。比如朋克,性手枪的音乐性并不是很高,但乐队的几人其个人魅力确实影响了英国当年那批迷茫的人,国外很多人觉得尼克杨就是摇滚精神也是如此。

我年轻的时候,年轻人也是以外在表现和情绪宣泄来定义摇滚,因为那是我那个年纪需要的东西。很多年后,我现在听音乐也更纯粹了,听音乐就是听音乐,什么场景听什么音乐。可是我确实再也没有像当年那样被某种精神感染了。

我现在很多性格,对摇滚乐的热爱,很大程度上还是要归功于当年我的误解的。而且我还觉得,现在社会一种东西流行起来容易,但要影响大众影响很多人,其背后的人文精神是必不可少的。爵士乐和电子音乐,我觉得他们一个成为大众以为的高端艺术,一个成为了一种音乐元素,纯粹的电子乐依然特别小众。

某个程度上大原因就在于,他们在中国社会并没有什么普世的价值观。hiphop也经常被人误解,各个rapper对hiphop的理解都有出入,去年网上还吵了一架。但正是因为这种百花齐放的误解,才让hiphop成为一种文化而不只是一种流行元素。

最后,每个人评判标准不一样,国内摇滚对我来说最起码第一点是要知行合一,你想表达的是你真实的想法,不管是爱情还是任何东西,哪怕它不是那么正确或者所谓的叛逆,只要是真实的就好,第二是要为底层人民和弱势群体发声,反抗不合理的教条,哪怕是曾经发生过,现在为了钱拥抱商业写口水歌也好。

只要做到任何一点,我都认为这是一个好的乐队或者好的音乐人。

我以前也觉得摇滚精神是挺哈皮的一件事,但现在觉得这种音乐没有这个内核是很不完整的,像独立的摇滚乐人,这和批量出来的网红乐队你听一听就能听出来区别,摇滚因为比现在通俗的流行音乐就多了这一点。

中国摇滚可能再也不会打开新时代的大门了,毕竟时代不同了,但是它还是撑着华语音乐的良心,这也就够了,毕竟流量明星的音乐还有短视频神曲口水歌,那真的是上不了台面的。

[呲牙笑]没病听什么摇滚,有病还能心存侥幸吗,主流圈养的华语是你收藏夹里的华语吗