在职场中,总存在这样一类令人矛盾的员工:他们具备扎实的业务能力,也能按时交付工作成果,但散漫的工作态度却让人倍感棘手。特别是当这类员工频繁请假时,作为HR的我们常常陷入两难境地——既要维护团队效能,又要权衡用工成本与招聘难度。这种”能力与态度不匹配”的员工究竟该如何管理?这个问题正考验着每位人力资源从业者的智慧。

解构请假现象背后的深层动因当员工频繁递交请假申请时,表象之下的原因往往比想象中复杂。工作压力、家庭变故、身心健康等客观因素固然存在,但更值得警惕的是隐藏在请假行为背后的态度危机。我们需要清醒认识到:请假频率本身并非判断标准,真正需要关注的是请假行为与工作表现之间的关联性。一个真正敬业的员工即使因特殊原因请假,也会主动做好工作交接;反之,若请假总是伴随工作质量下滑、任务拖延,就可能暴露出责任意识的缺失。

构建多维度的员工评估体系作为专业HR,我们需要建立科学的行为分析模型。通过观察请假频率与绩效产出的相关性,能有效识别出消极怠工者——当某员工季度请假达8次却出现3次任务延误,这种数据关联就值得警惕。同时要审视业务能力与职业热情的匹配度,某些员工虽然具备专业技能,但缺乏持续投入的意愿,这种”高能低效”的状态往往源于职业规划的迷茫。

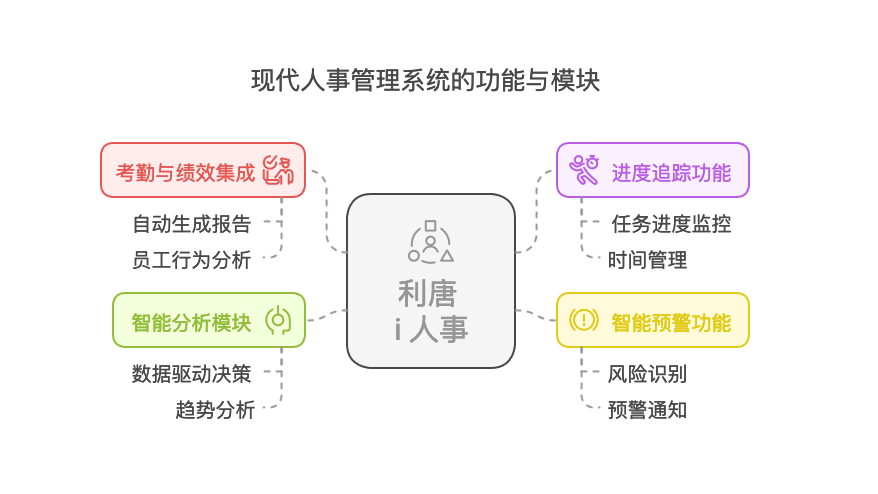

现代人事管理系统为此提供了技术支撑。

面对问题员工,分级处理策略往往能取得最佳效果。首先应采取建设性对话:某科技公司HR总监在处理频繁请假的工程师时,通过三次深度沟通,发现其因家庭变故产生职业倦怠。在协调弹性工作安排后,该员工请假频率下降70%,工作效率反提升25%。这种柔性管理方式,既能解决问题又保留人才。

当沟通无效时,系统化辅导机制应当启动。某零售企业为态度消极的区域经理定制了为期三个月的改善计划,包含每周目标拆解、双周反馈会议。配合人事系统的进度追踪功能,该管理者最终重燃工作热情,区域业绩环比增长18%。这种结构化干预既体现管理温度,又坚守绩效底线。

而当所有改善措施均告无效时,果断决策同样重要。某制造企业HR通过系统数据分析,发现某主管半年内请假26天,直接导致生产线三次重大延误。在完整保存沟通记录和绩效证据后,依法解除劳动合同,团队效率当月提升30%。这种基于数据支撑的决策,既维护了企业利益,也规避了法律风险。

构建预防性管理体系根本性解决方案在于建立前瞻性管理机制。某互联网公司通过人事系统的智能预警功能,在新员工入职三个月内即识别出潜在的态度风险,及时进行职业辅导,使同类问题发生率降低58%。同时优化招聘评估模型,在面试环节增设工作价值观测试,从源头把控人才质量。

在数字化转型背景下,智能人事系统正成为管理者的”第三只眼”。通过实时追踪200多项行为数据,系统能比人工观察提前14天发现态度异常信号。某金融集团HR坦言,自从引入智能分析模块,问题员工转化成功率提升至83%,人才流失成本下降40%。

职场管理本质上是门平衡的艺术。面对”会干不肯干”的员工,既需要同理心来理解个体困境,更需要系统思维来守护组织效能。通过数据赋能的管理决策、分级实施的干预策略、防患未然的机制建设,我们完全可以将”心疼”的困境,转化为团队优化的契机。这或许正是HR工作的魅力所在——在人性温度与制度理性之间,走出最具创造性的管理之路。