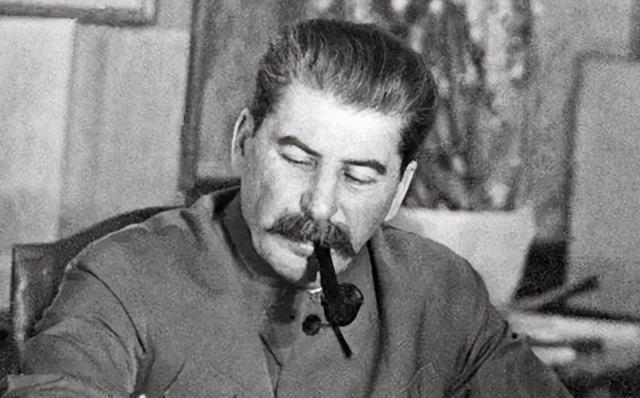

1942年的苏德战场,一场决定命运的较量正悄悄展开。朱可夫将军那边,不光要面对强大的德军,苏联军队自己内部的弹药和粮食都特别缺。就这状况,每门炮每天就只给一发炮弹,步兵手里的子弹没多少,前线部队的物资供应差不多断了。但就这么难的时候,朱可夫做了个特意外的决定——主动发起进攻。

这个决定背后有着怎样的战略考量?是在绝望里挣扎,还是精心谋划的布局?

勒热夫战役那叫一个残酷,这残酷可不只前线士兵打仗打得激烈那么简单,后方为了这场战斗那也是全力支持,做出了巨大牺牲。全苏联各个地方,数不清的新兵和物资不停地往前线送。这些士兵心里明白,前面就是要经历血与火的考验,可还是毫不犹豫地奔向前线。到了战场上,苏军士兵得面对特别糟糕的状况,为啥?敌人厉害是一方面,另一方面是弹药、食物,就连最基本的医疗物资都少得可怜。

德军在勒热夫的阵地上构筑了层层深入的防御工事,像地堡、反坦克沟哇,还有雷区之类的,这就组成了一个特别厉害的防御体系。苏联军队想要拿下这些阵地,那得付出超级惨重的代价才行。每次发动进攻,都会有好多人伤亡。前线的士兵弹药不够的时候,常常得靠近身肉搏来抢占敌人的阵地。即便这样,苏军士兵的勇气和坚韧可是展现得满满当当的,他们在那种几乎没可能成功的条件下,一回又一回地朝着德军的防线发起冲击。

苏联的人海战术还有物资短缺的情况勒热夫战役里,苏联军队物资短缺的状况可太严重。就这情况,前线的士兵们常常拿着没多少弹药的武器,去跟装备超棒的德军干仗。苏联的工厂,那可是拼了老命地生产武器弹药,可德军老是轰炸,供应线又有一堆麻烦事儿,这些物资很难按时送到前线。有些特别的时候,士兵们都得捡起德军的武器弹药接着战斗。

朱可夫将军当时面临着两难的境地。一方面,他得想法子尽可能保全自己的兵力;另一方面,要想打败德军,就不得不持续投入大量的士兵。这种情况下,朱可夫用了人海战术。这招儿在一定程度上确实把德军装备上的优势给抵消了,可也造成了特别大的人员伤亡。每次进攻之前,都有成千上万的苏联士兵被集合起来,面对德军那密集的火力,好多士兵还没冲到敌人的阵地就壮烈牺牲了。

这种战术一实施,对士兵们的身心那可都是超级大的考验。他们弹药不够的时候,常常就得靠着巨大的勇气和牺牲精神,要么肉搏,要么用少得可怜的弹药去进攻。可就算是这样,士兵们也表现出了让人钦佩的英勇和坚韧不拔。他们心里明白,自己牺牲是为了赢得更大的胜利,所以就算直面死亡,也绝不后退。

这场战斗看起来双方实力悬殊,可苏联军队,就算遭受了重大损失,士气也没垮。那些牺牲的士兵,反倒激励着活下来的人,让他们怀着更坚定的信念接着战斗。苏联的老百姓和士兵齐心协力,虽然条件特别艰苦,但是他们一次又一次地向德军的防线发起冲锋。要知道,每夺回一寸土地,那都是数不清的士兵用血汗和生命才换来的。

战役不断推进,苏联后方的工业生产慢慢恢复并发展起来了,物资供应也开始有了起色。这就给前线的士兵增添了更多的助力,虽说弹药还是很缺,但和战役刚开始的时候比起来已经好一些了。并且,在朱可夫将军的带领下,苏联军队更加重视灵活运用战术以及集中使用火力了,尽量不让士兵白白牺牲,提高作战的效率。

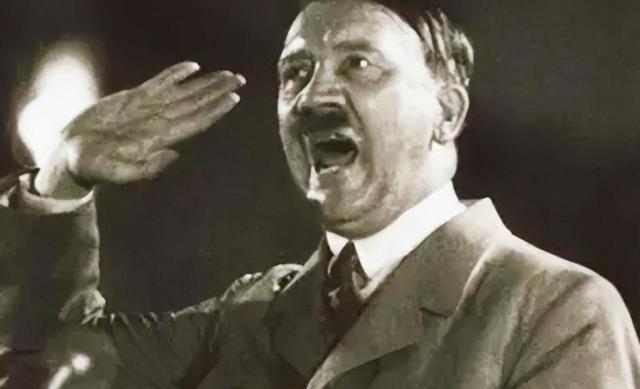

在纳粹德国眼里,勒热夫这地方的地理位置和象征意义可太重要。它,不但是去往苏联中心莫斯科的必经之路,更是能让德国展现军事力量和政治野心的地方。希特勒还有德国那些高层领导心里都明白得很,只要把勒热夫拿下,就能直接威胁到苏联的首都,这样一来,不管是在心理上还是战略上,都能给苏联施加超级大的压力。这种压力既能让苏联的战斗意志变弱,又能让东线的德军和他们的同盟国士气高涨,给德国在东线的战事加油打气。

不过,战争一直打下去之后,勒热夫就成了苏德战争的焦点,战斗那叫一个超级激烈。在朱可夫将军的带领下,苏联军队啥也不顾地展开反攻,就想把这个战略要地给重新夺回来。德军在这块战略要地上的防守开始有点顶不住了,虽说德军士兵抵抗得很顽强,可在苏联军队一波又一波的进攻下,勒热夫的防线还是一点点被突破了。

1943年3月的时候,形势对德军那可太不利。莫德尔将军,他当时是指挥官,被苏联军队压得,就决定撤退了。这决定虽然是没办法才做出来的,可莫德尔心里明白得很,要想保住剩下的部队力量,还得避免被苏军彻底包围,那撤退就是唯一的法子了。在撤退的时候,德军用了焦土政策,这政策可极端了,就是为了不让敌人能利用上任何资源。

德军搞焦土政策的时候,对勒热夫及其周围村庄、设施还有物资可没少破坏。他们把房子都给烧了,道路和桥梁也都毁了,在撤离前还在土里埋了好多地雷,这就使得苏联军队面对这片土地的时候危险重重。而且,德军还往水源里投毒,就想靠破坏基础设施和生存环境,让苏军的追击和恢复速度变得最慢。

这种焦土政策一施行,苏联军队和当地居民可就遭了大难。等到苏军最后接手勒热夫的时候,看到的就是一片荒废的地儿,啥都得重新开始弄。道路和桥梁都被破坏了,物资运输变得特别难,水源还被污染了,这对士兵和老百姓的生存来说可是个严重的威胁。不过就算面临这么严峻的挑战,苏联人民和军队也表现出了特别坚韧不拔的精神,他们在……

勒热夫战役到了最后阶段,德军留下的是一片焦土,可苏联军队和民众那韧性和决心简直超乎想象。德军撤退了,这对苏联来说既是巨大挑战,也让苏联军队有机会收复失地,保卫莫斯科的安全。苏联赢了,这可不单是战略上的成功,更是精神层面的胜利,苏联军队和民众的士气因此大大高涨,给后面的战役带来了新的活力。

苏联军队把勒热夫夺回来之后,马上就开始搞重建的事儿。当时的情况可严峻了,道路和桥梁都被破坏了,水源也被污染了。苏联的工程兵团和民工就干起了这又苦又累的重建活儿。他们把地雷都清理了,基础设施也修复了,一点一点地让当地的生活秩序恢复正常。这一系列的举动,一方面是对德军焦土政策强有力的回击,另一方面也把苏联人民面对困难不低头、不认输的精神展现得淋漓尽致。

勒热夫战役打赢了,这可给苏联军队带来了特宝贵的经验和满满的自信。在这场战役里,苏联军队搞明白了咋在特别不利的条件下打仗,还证实了哪怕资源少得可怜,也能打败那些装备超棒的敌人。这种经验和自信,在苏联军队之后的战役里可成了非常重要的东西。

勒热夫战役打赢了,这可给苏联军队带来了特宝贵的经验和信心,这些在后面的斯大林格勒战役、库尔斯克战役里都展现得明明白白的。斯大林格勒战役获胜了,尤其是把德军的精锐部队揍得很惨,这不但让德军在军事上损失巨大,更在心理上给德军重重一击。这一胜利直接对接下来的“堡垒行动”有影响,在这场重要战役里,莫德尔部队的实力可比以前差多了。

勒热夫战役里,德军好多精锐士兵都没了,装备和物资也被大量消耗。莫德尔将军想重新组编部队,把实力恢复起来,可短时间内补充进来的新兵和装备,跟之前的精锐部队根本没法比。苏联军队的攻势一天比一天猛,德军实力变弱这个事儿就更明显了。

德军在库尔斯克地区开展“堡垒行动”的时候,就想通过一场决定性的攻击把战争局势给扭转过来。可苏联军队早就做好迎接挑战的准备。苏联军队靠着勒热夫战役积攒下来的经验,建立起了很牢固的防御体系,战略和战术方面也都准备得妥妥当当的。德军进攻刚一开始,就发现苏联军队不但防守得特别严实,还在合适的时候发起了超猛的反击。

德军往库尔斯克发起的进攻没多久就深陷困境。莫德尔部队在这场战役里,弱点全都暴露无遗,他们压根就突破不了苏联军队的防线,苏联军队一反击,就把他们打得阵脚大乱。战斗持续下去的时候,德军的损失是越来越多,士气也一点点低落下去。最后,德军只能承认“堡垒行动”失败了,开始往后撤。

德军在库尔斯克吃了败仗,这可是东线战场的转折点。这一战,德军不光没了在东线打决定性胜仗的机会,关键是,德军在东线的战斗力被大大削弱了。打这以后,德军在东线就主要搞防守了,苏联军队,趁着胜利一个劲儿地追击,展开了一连串的反攻,一点点把失去的地盘给收回来。