大锅都架上了,米也淘好了,部队正准备“开煮”胡琏主力,毛主席却突然发来一句话:别煮了,马上撤!

1947年盛夏,山东战场杀声震天。粟裕刚布好一张天罗地网,要吃掉国军“五大主力”之一的胡琏整编第11师。

炮声已响,部队已压阵,一切准备就绪。可就在最关键的时候,延安那边电报嗒嗒响起——毛主席亲自下令:“快撤!这是陷阱!”

粟裕一愣,明明敌军孤军深入、侧翼空虚,是送上门的战机,怎么突然喊停?

他心头一震,强压下心中疑惑,命令全军即刻停攻、全线撤离。

几个小时后,一支原本“失踪”的国军精锐——邱清泉第五军,突然出现在离战场不足百里的地方,直扑南麻!

这一刻,粟裕彻底明白了——毛主席,是怎么看穿这盘死棋的?

今天我们就来讲讲这场惊险的南麻战役,如何从“看起来稳赢”到“险些全军覆没”,又因一句“快撤”,反败为胜。

大锅已架好,米也淘了,毛主席却说——别煮了!

大锅已架好,米也淘了,毛主席却说——别煮了!1947年夏天,山东战场的天,闷得很。敌人刚刚打了一轮“重叠推进”,五个整编师摆成长龙,一路从莱芜推到蒙阴。兵力集中,火力密集,正面打不动,我军主动转向鲁南侧后,调动敌军兵力。

粟裕这边刚布完局,突然眼前一亮:敌人的整编第11师——胡琏部,居然成了“孤家寡人”。此前一直防得严严实实的侧翼部队,被范汉杰一声令下,悉数撤走,南麻战场上,胡琏就像只脱了群的羊,孤零零地杵在原地。

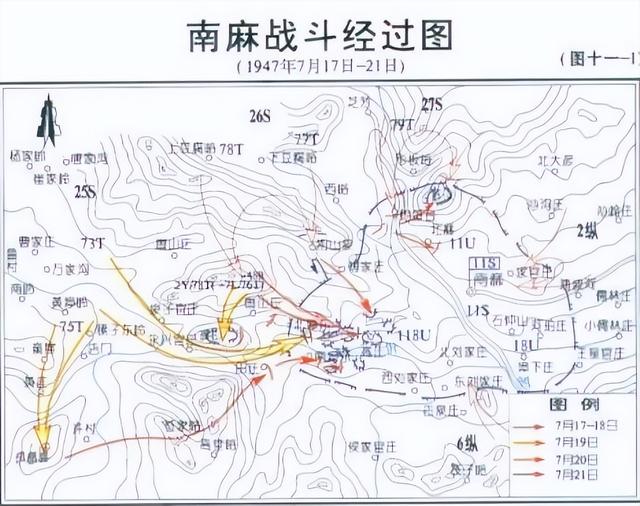

粟裕心头一震,这可是国民党“五大主力”之一,打下这仗,不仅鼓舞士气,还能大大削弱敌人的有生力量。他迅速布置兵力:以第2、第6、第7、第9纵等部队合围南麻,对胡琏形成包围之势。7月20日,总攻命令下达。

粟裕明白,这仗不好打。胡琏不光是硬骨头,还特别善守。他在南麻一带构筑了密集的子母堡防线,每个连配二十个地堡,总数过千,交通壕纵横连通,简直像个地面蜂巢。再加上地势高、视野开阔,对攻坚部队极其不利。

即便如此,粟裕还是下了决心。他说得很清楚:“这一次,不管付出多大代价,也必须啃下来!”

南麻炮声连日不息,前线汇报一份份传到延安,送到毛主席案头。主席起初也觉得粟裕部署得当,调度合理,可越看越觉得不对劲。他把战报一张张铺开,反复琢磨,朱德在旁边陪着,俩人从地图看到战线,从兵力看到调动,毛主席的眉头越皱越紧。

“范汉杰这么做不对劲。”毛主席突然掐灭烟头,脸色凝重,“他为什么主动撤出胡琏的策应部队?这不像他。”

朱德也觉得蹊跷:“第五军从开战以来就没消息。”

毛主席沉声道:“这就是问题所在。”他抬头望向作战图,“快!给粟裕发电报——立刻撤退!这是个陷阱!”

毛主席一声令下,粟裕二话不说就撤

毛主席一声令下,粟裕二话不说就撤粟裕接到电报的时候,南麻战斗正打得胶着。主攻部队已压缩包围圈至10华里范围,几处关键高地还在争夺之中。可毛主席电报来的特别明确——“全军撤退,敌有大伏。”

粟裕虽然震惊,但他选择了服从。他深知毛主席不是轻易改令的人,如果说“这是陷阱”,那就肯定不是一句虚言。他当即命令:全军停止进攻,准备撤离。与此同时,他命令各部立即展开侦察,仅两个小时,就在距南麻不足120公里的区域内,发现了邱清泉第五军的部队活动踪迹,且方向直指南麻战场!

毛主席判断完全命中。敌人原来是早就设好圈套,就等粟裕的兵打进去,把我军主力吸住,然后由第五军完成包围,再配合黄百韬的援军实现合围歼灭。

粟裕不敢怠慢,立即启动有序撤退计划。他命令留下一个加强营在前线佯攻,并制造“仍在攻城”的假象,掩护主力撤出战场。这支佯动部队坚守到最后一刻,直到后方主力全部转移至安全地带,才悄然撤离,未让敌军察觉。

等到胡琏发现情况不对,粟裕的部队早已转战临朐方向,整个主力毫发未损。而范汉杰、邱清泉原以为可以一举围歼华野主力的计划,彻底落空。

这场撤退,时间抓得准、节奏控得稳、策略用得巧,堪称一次高水平的“反伏击作战”。

粟裕事后感叹:若不是主席命令及时,若不是判断精准,华野恐将深陷重围,南麻之战或将成为一次惨烈的失误。

不是不会打,是这仗打得太冲、太快、太想赢战役结束后,粟裕回头复盘整场战局,他没有找借口,没有推责任。而是组织全军,从战法检讨到土工作业,从攻坚配合到兵力调动,展开了一次深刻反思。

从1946年冬季战役打起,华东野战军和中原军区合并组建为新“华野”以来,节节胜利:宿北打赢了,鲁南打赢了,莱芜又赢,孟良崮更是大捷。短短半年时间里,四连胜,兵锋锐不可当。人嘛,连着赢,心里难免飘一点。

这种“飘”的直接后果,就是战役还没开始,就把敌人想简单了。粟裕自己也在事后检讨中坦言,“主观上有乐观情绪,我也是其中的一个”。而乐观的第一表现,就是——急。

南麻之战,他只有四个纵队,却定下“歼灭整编11师”的目标。问题是,这11师不是孤军,它背后还有四五个整编师随时可动,等于要以一敌五,还要歼灭主力。

为什么要这么急?粟裕也有压力。东北战场那边频频传来捷报,刘邓的中原部队也在展开反攻,唯独华野两月无大动作。军心、指挥部、战区通报……各方都在等一个胜仗,粟裕不能不着急。

然而七月的山东,正值北方汛期,大雨说下就下,河沟说满就满。粟裕不是不懂气候作战,可这一仗上马太快,侦察判断不够细致,部队准备不充分,结果就真让“天”拦了路。

南麻打到第四天,山洪暴发,小河变大江,几条徒涉路线完全中断。平时小股机动可以绕,现在部队全线陷在泥泞中,有的连走两公里都得踩着水边爬。有的战士累到腿软,一屁股坐在路边,一边吐一边打哆嗦。

前线调兵一指令下去,兵力因道路冲断无法按时就位,就会造成总攻部队分批上场。对敌人来说,这就是送上门的练靶机会。

粟裕后来回忆说:“毛主席高明啊!若非那一封电报,我军主力今日多半已深陷包围。”

从此之后,华野在战略部署上更趋谨慎,在战术应用上更加灵活,围点打援、运动突袭、配合打击等战法逐步成型。许昌、洛阳、开封、睢杞等战役连战连捷,彻底扭转了整个华东战场的局势。

这就是战争的智慧:不是每一次撤退都是退缩,有时候,能听懂劝、知进退,本身就是赢。

参考资料

解放战争时期南麻、临朐战役经验教训探析.南都学坛,2012,32(02)

华野战史上的“七月分兵”导致南麻、临朐战役失败,到底是陈毅的责任还是粟裕的责任?-文汇网-2019-06-20