抗美援朝军长仅在55年授衔时授予大校军衔,他部下秦基伟却是中将

1955年的金秋十月,北京中南海内,一场庄严的授衔仪式正在进行。众多为新中国成立立下赫赫战功的将领欢聚一堂,每个人脸上都洋溢着喜悦的笑容。然而,在这些将领中,有一位身着大校军装的军官显得格外落寞。这个人就是尹先炳,作为一位抗美援朝时期的军长,他却只获得了大校军衔,而他的部下秦基伟却被授予了中将军衔。更令人唏嘘的是,一年后,他因个人问题被开除党籍。这位曾在抗日战争中英勇作战、在解放战争中屡建奇功的将领,为何会在人生的巅峰时刻遭遇如此转折?他在朝鲜战场上到底发生了什么?这段鲜为人知的历史究竟隐藏着怎样的故事?

一、从军之路与初显锋芒

1915年,尹先炳出生在湖北省汉川县一个普通农民家庭。当时的中国,军阀混战,民不聊生。年幼的尹先炳目睹了太多的不平等与压迫,这让他从小就立志要投身革命事业。

1930年,15岁的尹先炳在当地进步青年的影响下,了解到了共产党的革命主张。同年冬天,他毅然决然地加入了红军,成为了一名普通战士。由于表现突出,很快被提拔为班长。

在红军时期,尹先炳参加了著名的黄麻起义。起义之初,由于经验不足,部队一度陷入困境。在一次战斗中,尹先炳所在的连队被国民党军队包围。危急时刻,尹先炳带领战士们利用地形优势,在夜间突围,不仅成功救出了被围困的战友,还缴获了大量武器弹药。这次行动让上级刮目相看。

1934年,尹先炳被任命为排长。在长征途中,他带领部队穿越了茫茫草地。当时物资极度匮乏,战士们只能以野菜充饥。尹先炳带头和战士同甘共苦,在艰苦的环境中保持着高昂的斗志。一次遭遇战中,尹先炳的排与敌人遭遇,他指挥部队利用地形优势,巧妙地将敌人引入伏击圈,一举歼灭了来犯之敌。

到达陕北后,尹先炳被调任特务团参谋长。特务团是一支机动性极强的作战部队,主要负责侦察与突击任务。在这个岗位上,尹先炳展现出了卓越的军事才能。

1937年底,在一次重要的侦察任务中,尹先炳带领小分队深入敌后,获取了日军调动的重要情报。在返回途中,他们遭遇了日军的伏击。尹先炳临危不乱,带领战士们且战且退,利用复杂地形周旋。最终,他们不仅安全返回,还带回了完整的情报资料,为后续的作战计划提供了重要依据。

1938年初,尹先炳主动请缨,要求上前线参加对日作战。在朱德的批准下,他被派往晋察冀边区。到达目的地后,尹先炳接手了一支装备简陋的部队。面对这种情况,他采取了游击战术,利用地形优势,不断骚扰敌人。在他的带领下,这支部队逐渐成长为一支能征善战的劲旅。

在特务团参谋长的岗位上,尹先炳还特别注重战术创新。他根据当地地形特点,创造了"小分队渗透战术",即派出小规模精干部队,穿插到敌人后方进行突袭。这种战术在多次战斗中取得了显著成效,成为了晋察冀地区游击战的重要战术之一。

二、抗日战争中的卓越战绩

随着全面抗战的爆发,尹先炳在冀西地区开展了一系列卓有成效的游击战。1938年夏,他在察哈尔南部组织了一支精干的游击队,采取打了就走、避实就虚的战术,频繁袭扰日军的运输线和驻地。

在冀西游击战中,尹先炳创造性地运用了"麻雀战术"。他将部队分成若干个3到5人的小组,分散在各个村庄,白天化装成农民收集情报,夜间则对日军发动突袭。这种战术不仅降低了己方暴露的风险,还大大提高了作战效率。

1939年初的元氏县战役是尹先炳军事生涯中的一个重要转折点。当时日军在元氏县建立了多个据点,严重威胁了我军根据地的安全。尹先炳制定了一个大胆的作战计划:先用小股部队佯攻外围据点,诱使日军分散兵力,再集中主力一举攻下县城。

在元氏县战役中,尹先炳指挥部队首先对日军的三个外围据点发动佯攻。日军果然上当,从县城调出大量兵力增援。就在这时,尹先炳率领主力部队从西北方向突然发起进攻。经过激烈战斗,我军一举攻下县城,缴获了大量武器弹药。这次战役不仅打击了敌人的嚣张气焰,还扩大了我军的活动范围。

1940年,尹先炳被调任湖西军区,负责组织更大规模的抗日行动。在这一时期,他开创了"麦田伏击战"的战术。利用麦收季节,他指挥部队隐藏在高密麦田中,专门伏击日军的巡逻队和运输队。这种战术充分利用了当地地形特点,让日军防不胜防。

在湖西军区期间,尹先炳还组织了著名的"百团大战"配合行动。1940年8月,他指挥部队配合主力部队,破坏了平汉铁路沿线多处铁轨和桥梁,切断了日军的重要补给线。在一次行动中,他带领突击队摧毁了一座重要的铁路桥,迫使日军中断了长达一个月的运输。

1941年冬,日军在华北发动扫荡。面对优势装备的敌人,尹先炳采取了"地道战"战术。他组织民兵在各村庄之间修建地道网络,既可以转移物资,又能出其不意地打击敌人。在一次战斗中,日军包围了一个村庄,正当他们认为已经控制了局势时,我军突然从地道中杀出,一举歼灭了这支日军。

1942年至1943年间,尹先炳在湖西地区开展了广泛的群众工作,建立了一支强大的民兵队伍。这支民兵不仅配合正规军作战,还担负着情报收集和后勤保障的任务。在他的带领下,湖西地区形成了军民一体的抗日格局,成为日军难以根除的抗日堡垒。

到1944年,尹先炳指挥的部队已经发展成为一支装备相对精良、战斗力强的正规军。这支部队不仅能够主动出击,还能够配合友军执行大规模作战任务。在一次重要战役中,他指挥部队协同友军,连续攻克了日军的三个据点,为后来的解放战争积累了宝贵的作战经验。

三、解放战争中的辉煌战功

1946年,国民党撕毁停战协议,全面内战爆发。尹先炳率领部队参加了淮海战役的前期准备工作。在渡江战役中,他担任某部指挥官,负责突击渡江的重要任务。

1949年4月,渡江战役打响。尹先炳所部被分配到南京以东的江面地段。为确保渡江成功,他提前组织部队进行了大量的渡江演练。在演练中,他特别注重夜间操作和静默渡江技能的训练,这些准备为后来的胜利打下了坚实基础。

渡江当晚,天气突变,江面大雾弥漫。尹先炳当机立断,决定利用这个有利天象。他下令部队提前两个小时出发,趁着大雾的掩护,悄无声息地驶向对岸。第一批突击队刚刚登陆,敌军阵地上的探照灯就扫了过来。尹先炳立即命令已登陆的部队向敌军火力点发起突击,为后续部队争取时间。经过激烈战斗,部队成功突破敌军防线,为大军渡江打开了突破口。

在中南战役中,尹先炳展现出了高超的战术指挥能力。1949年夏,他的部队被派往湖南衡阳地区。当时,国民党军在此布置了重兵把守,妄图凭借地形优势阻挡解放军的进攻。

尹先炳采取了"明修栈道,暗渡陈仓"的战术。他命令一部分部队在正面佯攻,吸引敌人注意力,同时秘密派出精锐部队从侧翼山区迂回包抄。这支迂回部队在山区艰难跋涉三天三夜,最终出现在敌军后方,打了敌人一个措手不及。前后夹击之下,守军大量投降,衡阳地区很快解放。

1950年初,尹先炳奉命参加西南剿匪行动。当时,部分国民党残余部队盘踞在川西山区,打家劫舍,祸害百姓。这些土匪熟悉地形,经常在打击后迅速逃入深山,给剿匪工作带来了很大困难。

面对这种情况,尹先炳创造性地提出了"分区包围,分批歼灭"的战术。他将部队分成多个小组,每组负责一个特定区域。同时,在各个山口设立关卡,切断土匪的逃跑路线。他还注重发动群众,建立了广泛的情报网,及时掌握土匪的动向。

在一次重要的剿匪行动中,尹先炳得到情报,有一支约300人的土匪队伍准备转移。他立即调集部队,在可能的逃跑路线上设下埋伏。当土匪队伍进入包围圈后,他指挥部队迅速收网。这次行动一举歼灭了这支土匪主力,缴获了大量武器弹药。

到1950年中期,在尹先炳的指挥下,川西地区的主要土匪武装基本被清剿干净。他总结出的剿匪经验,为其他地区的剿匪工作提供了重要参考。这一时期的出色表现,也为他后来被选派赴朝参战奠定了基础。

在西南剿匪期间,尹先炳还特别重视部队的政治工作。他要求部队在剿匪的同时,积极帮助当地群众恢复生产,修建水利,这些工作赢得了群众的广泛支持。许多群众主动为部队提供情报,协助搜山捕匪,形成了军民一心的良好局面。

四、抗美援朝战场上的突出贡献

1950年10月,尹先炳奉命率部参加抗美援朝战争。他所在的部队是最早入朝的中国人民志愿军部队之一,担负着打击美军嚣张气焰的重要使命。

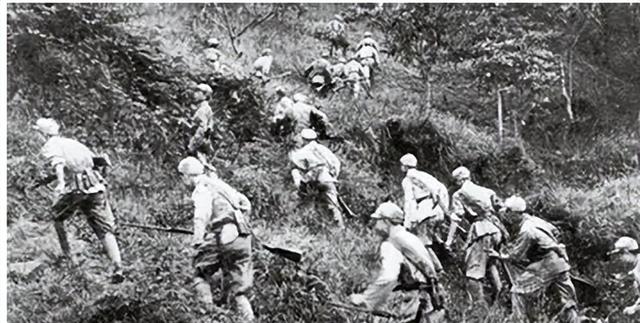

在第一次战役中,尹先炳部队在长津湖地区与美军展开激战。当时天寒地冻,气温降至零下30度。面对装备精良的美军,尹先炳采取了"近战夜袭"战术。他命令部队白天隐蔽,夜间行动,利用地形优势,不断对美军发动突袭。在一次夜袭中,他指挥部队成功包围了美军一个营的阵地,经过4个小时的激战,全歼守敌,缴获了大量武器装备。

1951年初,尹先炳在上甘岭战役中立下了赫赫战功。美军为夺取上甘岭阵地,投入了大量兵力和火力,企图以优势装备压倒中国军队。面对敌人的狂轰滥炸,尹先炳组织部队构筑了坚固的防御工事。他创造性地运用"地下工程"战术,在山体内部修建了复杂的坑道系统,既能防御敌人的炮火,又便于机动反击。

在上甘岭战役最激烈的阶段,美军每天向阵地发射数万发炮弹。尹先炳指挥部队采取"白天躲,晚上打"的战术,最大限度地减少伤亡。当敌人炮击稍歇,他立即组织部队从地道中冲出,对敌阵地发起反击。这种战术使美军始终无法准确判断中国军队的位置和兵力。

1952年春,尹先炳在金城战役中再显身手。美军在金城地区集中了大量重炮和装甲部队,妄图突破志愿军防线。尹先炳针对敌人的特点,制定了"诱敌深入,两翼包抄"的战术。他先在正面布置少量部队,造成防守薄弱的假象,诱使美军装甲部队深入。当敌军推进到预定位置时,两翼的伏击部队突然发起攻击,将敌人分割包围。这次战役,他指挥部队击毁敌军坦克十余辆,击退了敌人的进攻。

1953年,在板门店谈判即将结束之际,美军仍不甘心失败,发动了最后的疯狂进攻。尹先炳所在部队在三八线附近与敌展开激战。他采取"争高点,守要道"的战术,重点防守制高点和交通要道。在一次战斗中,美军出动大量坦克和步兵向我阵地发起进攻。尹先炳指挥部队利用地形优势,布置反坦克武器,成功击退了敌人的进攻。

在抗美援朝战争期间,尹先炳还特别注重战场经验的总结和推广。他根据实战经验,提出了多项战术创新,如"反坦克伏击战术"、"山地夜战技巧"等,这些战术在后来的战斗中发挥了重要作用。

1953年7月,朝鲜停战协议签署。在近三年的抗美援朝战争中,尹先炳指挥的部队共歼敌数千人,击毁敌军坦克、装甲车数十辆,缴获大量武器弹药。他所总结的作战经验,为志愿军取得抗美援朝战争的胜利做出了重要贡献。

五、和平时期的军事建设

1954年,从朝鲜战场归来的尹先炳被任命为某军事院校教育长,负责军事教育和部队建设工作。他将战场上积累的丰富经验系统地整理成教材,建立了一套完整的战术训练体系。

在军事院校期间,尹先炳着重改革了传统的教学方式。他提出"实战化训练"的理念,要求所有的课程都要与实战紧密结合。他组织建立了多个实战演练场,模拟各种作战环境,让学员在接近实战的条件下进行训练。这种教学方式显著提高了培训效果,为部队输送了大批优秀军事人才。

1956年,尹先炳被调任某集团军参谋长。他立即着手组织大规模的军事演习,重点演练机械化部队与步兵的协同作战。在一次重要演习中,他设计了"合成营"作战方案,将坦克、步兵、炮兵等多兵种组成战斗单元,提高了部队的整体作战能力。

1958年,尹先炳主持制定了《陆军战术训练大纲》,这份文件系统总结了新中国成立以来的作战经验,为部队建设提供了重要指导。他特别强调要加强新式武器装备的使用训练,提高部队的现代化作战能力。

1960年代初,尹先炳担任某军区副司令员。他积极推进部队现代化建设,组织了多次新型武器装备的实弹演习。在一次演习中,他首次尝试了"立体突击"战术,综合运用直升机、装甲车和步兵部队,取得了显著成效。

1965年,尹先炳主持制定了《军区防空体系建设方案》。他提出建立"多层次、立体化"的防空网络,将地面防空火力、雷达预警系统和空中力量有机结合。这一方案为提高军区防空能力发挥了重要作用。

在军事理论研究方面,尹先炳提出了多项创新观点。他强调要重视电子对抗能力的培养,提前布置通信保障系统。在他的推动下,军区建立了专门的电子对抗训练基地,培养了大批技术人才。

1968年,尹先炳组织编写了《现代战争指挥手册》,系统阐述了现代条件下的作战指挥原则。这本手册涵盖了包括通信指挥、后勤保障、战场救护等多个方面,成为部队训练的重要参考。

1970年代,尹先炳更加注重部队的科技素质培养。他倡导建立军事科研机构,组织官兵研究新型武器装备的使用方法。在他的推动下,军区成立了多个专业研究所,为部队的科技进步做出了重要贡献。

晚年时期,尹先炳仍然关心军队建设。他经常深入基层部队,了解新式装备的使用情况,指导官兵解决实际问题。他还积极参与军事著作的编写工作,将毕生积累的军事经验留给后人。

请问,尹先炳是哪个军的军长?