在中国革命史上,有许多惊心动魄的故事,其中许世友将军的一段经历尤为令人深思。1937年,在延安的一个平静的午后,几十位军级干部聚集在医院病房里,他们的眼中透露着悲愤与决绝。这群将领们计划离开延安,前往大巴山投奔一支游击队。这支游击队的指挥官是许世友的老部下,他们认为那里或许能找到新的希望。然而,历史的走向总是出人意料,这个计划最终未能实施。多年后,当人们回首往事,不禁感慨万分。如果当时这些后来成为开国将领的军事干部真的成行了,历史会是怎样一番景象?

一、事件起因与背景

1936年底,西路军在河西走廊遭遇重大挫折。这支由红四方面军抽调的主力部队在河西走廊与马步芳部展开激烈战斗,伤亡惨重。战报传回延安后,在军事干部中引起极大震动。许世友作为红四方面军的军级干部,连续多日无法入眠,最终病倒住进了延安医院。

当时的延安正经历着一个特殊时期。1935年10月,中央红军到达陕北后,随即开展了著名的"东征"战役。然而,张国焘在四川另立中央的消息传来,使得许多红四方面军的将领陷入困惑。1936年10月,张国焘被迫取消另立中央,但这段历史给许多将领留下了深刻的思想烙印。

这种复杂的政治氛围与西路军的失利交织在一起,成为导火索。1937年初的一天,几位红四方面军的老战友相继来到许世友的病房。他们大都是跟随张国焘北上的将领,此时因为西路军的失败,加上对张国焘问题的批评,内心充满困惑与不安。

在延安的医院里,这些将领们经常聚在许世友的病房中交谈。一开始只是几个人的私下交谈,后来逐渐发展成十几人的秘密会面。他们谈论的话题从西路军的战况,逐渐转向了对当前形势的担忧。这些谈话中,不时会提到在四川大巴山区还有一支他们的老部队在坚持战斗。

这支部队就是由刘子才率领的巴山游击队。在红四方面军主力撤离川陕根据地时,上级特意留下这支队伍作为地方武装。许世友与刘子才曾经是老战友,在四川时期就共同战斗过。当时的许世友担任团长,而刘子才是他手下的一名连长。

随着住院时间的延长,来看望许世友的将领越来越多。他们中有洪学智、刘世模等多位军级干部,也有一些团级干部。这些人大多是红四方面军的老干部,彼此之间有着深厚的战友情谊。在一次又一次的谈话中,一个大胆的想法逐渐在许世友心中形成:何不带领这些将领,穿越秦岭,翻越大巴山,去寻找刘子才的部队?

二、投奔计划的酝酿

1937年2月的延安,一场秘密的串联活动正在医院悄然展开。许世友利用住院期间的机会,通过探病的名义接见了三十多名军政干部。这些人大多是红四方面军的老干部,其中包括20多名团级干部,2名营级干部,5名师级干部,以及5名军级干部。其中最具代表性的是洪学智、刘世模、詹道奎等人。

这些干部分批次到医院与许世友见面。为了避人耳目,他们通常选择在傍晚或夜间前来。每次会面人数不超过五人,时间也控制在半小时之内。会面地点除了病房,有时也会选择在医院后面的小树林里。他们在交谈中逐渐形成了一个详细的行动计划。

按照计划,这支队伍将分三批离开延安。第一批由团级以下干部组成,化装成普通群众,携带简单行李,分散步行前往汉中方向。第二批是师级干部,他们将以外出考察的名义,携带证件和公文,走官方道路。第三批则由军级干部组成,计划等前两批人员安全抵达后再行动。

为了确保计划的顺利实施,许世友制定了一份详细的行军路线图。这条路线避开了主要城镇和国民党的驻军点,选择了一条虽然崎岖但相对安全的山路。从延安出发,经过富县、洛川,翻越秦岭,进入汉中地区,最后抵达大巴山腹地。整个行程预计需要七天七夜,总里程约400公里。

参与计划的人员被要求准备干粮、御寒衣物和必要的武器弹药。考虑到行军需要,每人限制携带不超过十斤的行李。为了掩人耳目,他们将武器分散携带,子弹则藏在粮食中。同时,还准备了一些民用证件和当地百姓的衣着,以备不时之需。

然而,就在计划即将实施的前夜,一个意外的变故打乱了所有部署。时任抗大保卫处处长的王建安,在深思熟虑后改变了主意。作为一名曾任红四军政委的老同志,他深知这一行动可能带来的严重后果。当晚,他向上级报告了这一计划的全部细节。

第二天凌晨,延安卫戍部队开始行动。参与计划的人员陆续被控制。许世友被限制在医院,其他准备离开的人员也被分别看管。一场可能改变多人命运的行动,就此夭折。王建安的这个决定,不仅避免了一场可能的分裂,也为这些干部保留了未来在革命队伍中继续发挥作用的机会。

三、巴山游击队的真实状况

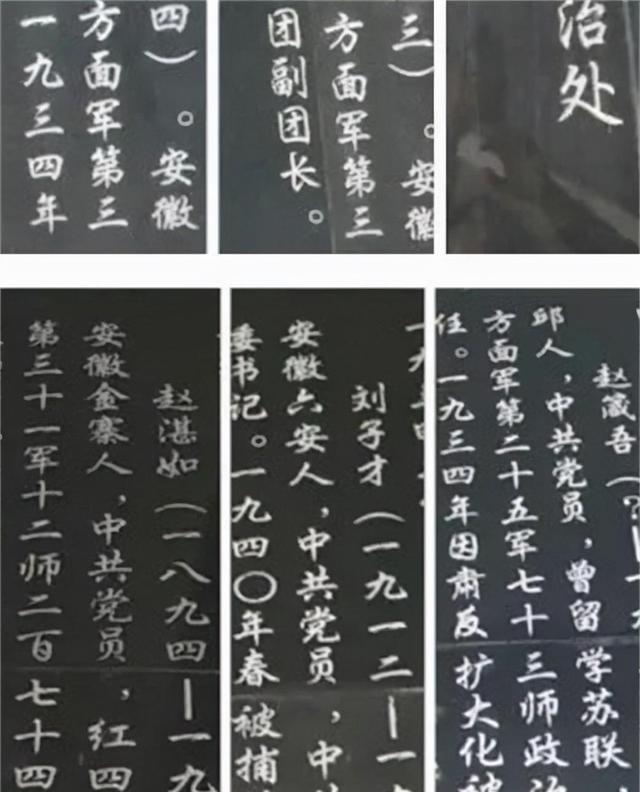

许世友等人计划投奔的巴山游击队,其实际状况远比延安的同志们想象的要艰难得多。这支队伍的指挥官刘子才,出身安徽六安一个贫苦农民家庭。早年当过织布工人的他,因参加六安、霍山起义加入革命队伍,此后一直在红四方面军服役。从一名普通战士逐步成长为红军团长,刘子才在川陕根据地期间表现出色,曾先后担任中共赤北县委书记、绥定道委书记等重要职务。

1935年,红四方面军主力北上时,为了保存革命火种,上级决定留下一支精干队伍在大巴山区开展游击战。刘子才临危受命,担任这支游击队的指挥官。起初,游击队有正规军人300余名,大多是红四方面军的老战士。这些人都经历过多次大战,作战经验丰富。

游击队成立之初,活动范围主要在大巴山区的旺苍、南江、通江三县交界地带。这片区域山高林密,易守难攻,是开展游击战的理想场所。刘子才采取化整为零的策略,将部队分成若干小分队,分散在各个山区,建立秘密据点。每个小分队由一名党员干部带领,既打游击,又发动群众。

1936年春季,游击队开始扩大影响力。他们采取"白天分散,晚上集中"的战术,频繁袭击国民党的县城和据点。在通江县的一次战斗中,游击队不到100人就攻下了一个连级据点,缴获长短枪50余支,为部队补充了急需的武器弹药。这次战斗的胜利,极大地提升了游击队的战斗力和威望。

然而,随着活动范围的扩大,游击队也面临着越来越大的压力。国民党军队开始重点"围剿"这支队伍。当地驻军从原来的一个团增加到一个旅,并在各个要道设置了固定哨所。游击队的活动空间被逐渐压缩,补给线也变得极其困难。

为了获取给养,游击队不得不频繁改变活动地点。他们深入山区,依靠老百姓提供食物和情报。在一些偏远山村,游击队员帮助村民耕种土地、修缮房屋,赢得了群众的支持。但随着战事的持续,部分山区的群众被国民党军队强行迁移,游击队的群众基础受到严重削弱。

到1936年底,游击队的处境更加艰难。弹药补给几乎断绝,只能靠缴获维持。一些伤病员因为得不到及时治疗而牺牲。更为严重的是,国民党特务开始渗透到游击区,有的甚至混入了游击队内部。这些特务不断散布谣言,企图瓦解游击队员的斗志,并向国民党军队提供游击队的活动信息。面对这种严峻形势,刘子才不得不进一步压缩队伍规模,将一些伤病员和年老体弱的同志疏散到偏远山区。

四、事件的处理过程

1937年2月15日,延安警备司令部召开紧急会议,专门讨论许世友等人的问题。与会的主要领导包括警备司令员、政治部主任等人。会议首先听取了王建安的详细汇报,随后制定了处理方案。这个方案分为三个层次:立即控制局势、展开调查、妥善处理。

当天下午,警备部队在医院周围布置了警戒力量。参与计划的军政干部被分别集中到不同地点。为了避免事态扩大,警备部队采取了低调行动的方式,没有使用任何强制手段。许世友仍然留在医院病房,但增加了专人看护。其他干部则被安排在延安干部休养所,表面上是以休养的名义,实则是实施监管。

2月16日,中央派出专门工作组进驻延安医院,开始对这一事件进行全面调查。工作组由三名老同志组成,他们都是参加过长征的资深干部。调查采取个别谈话的方式,从2月16日持续到2月底,前后约谈了50多人。谈话内容主要集中在三个方面:计划的具体过程、参与人员的具体情况、产生这一想法的原因。

在调查过程中,一个重要的发现是:许多参与计划的干部并不完全了解计划的全部内容。有些人以为只是去大巴山区考察情况,有些人则认为是奉命执行特殊任务。这说明计划的知情范围实际上比较有限,主要集中在少数核心人员之间。

3月初,工作组向中央提交了详细的调查报告。报告指出,这一事件的发生有其特殊的历史背景和现实原因。西路军的失利、张国焘问题的影响、部分干部对形势的困惑等多个因素交织在一起,最终导致了这次事件。报告建议,应该从教育和挽救的角度处理这个问题。

根据这份报告,中央很快作出决定:对参与计划的人员区别对待,分类处理。具体措施包括:第一,对许世友等主要策划者,给予警告处分,但考虑到他们的革命历史和现实表现,不予开除党籍;第二,对一般参与者,进行批评教育后予以解除监管;第三,对及时检举揭发的同志,予以表扬。

3月中旬,延安组织了一次专门会议,传达了中央的处理决定。会上,许世友等人作了深刻检讨。随后,警备部队撤除了对这些同志的监管措施。许世友继续在医院治疗,其他人则分别回到各自的工作岗位。

这次事件的处理,体现了党组织的政策性和原则性。一方面严肃处理违纪行为,另一方面也给予犯错同志改正的机会。正是这种处理方式,使得许多干部受到教育,认识到错误,最终继续为革命事业贡献力量。其中不少人在后来的革命战争中立下赫赫战功,成为解放军的将领。

五、事件后的发展轨迹

1937年4月,许世友伤愈出院后,被调任八路军某部团长。这一安排显示了组织对他的信任和期望。在新的岗位上,许世友率部参加了平型关战役,指挥部队击毁日军装甲车10余辆,缴获大量军用物资,为抗日战争的胜利作出重要贡献。

其他参与计划的干部也陆续得到重用。洪学智被派往晋西北地区,担任独立团团长,在百团大战中表现突出。刘世模则被派往太行山区,负责开辟新的根据地。詹道奎留在延安,担任抗日军政大学教育工作,为革命培养了大批人才。

特别值得一提的是王建安的后续经历。1938年初,他被派往华中地区,担任新四军某部政委。在那里,他建立了完善的情报网络,为华中抗日根据地的建设提供了重要保障。他在战争中多次负伤,但始终坚持战斗在第一线。

1940年,大巴山区的局势发生重大变化。原本艰难支撑的游击队在得到上级支援后,逐渐发展壮大。刘子才率领的部队成功打通了与川陕苏区的联系,建立起相对稳定的根据地。这支部队后来发展成为一支主力部队,为解放战争的胜利做出了重要贡献。

许世友等人当年计划前往的大巴山区,到1941年已经形成了一个重要的革命基地。这个基地横跨川陕两省,控制区域面积达到数千平方公里,成为解放区向西南发展的重要支点。当年那些曾经参与投奔计划的干部,此时已经在各自的岗位上取得了显著成绩。

1945年抗战胜利后,这些干部在解放战争中继续发挥重要作用。许世友率部参加了淮海战役,指挥部队突破国民党军队的重重防线。洪学智在平津战役中立下战功,成为华北野战军的主要将领之一。刘世模则在西南战场上,指挥部队解放了多个重要城市。

到了解放战争后期,这些干部都已经成长为军事指挥员。他们在各自的战场上,为解放事业做出了重要贡献。许世友后来成为开国将军,洪学智担任军区司令员,刘世模和詹道奎也都成为高级将领。而王建安则继续在政治部门工作,为部队建设作出重要贡献。

1949年新中国成立后,这些干部继续在各自的岗位上工作。他们中有的负责军区建设,有的参与国防工业发展,有的致力于军事院校教育。特别是在20世纪50年代初期,他们为人民解放军的正规化建设贡献了自己的力量。他们的革命经历被整理成专门的教材,在军队院校中广泛使用,成为教育后人的重要资料。