滴滴出行,作为国内最大的网约车平台之一,近年来引发了广泛的关注与讨论。尤其是在司机群体中,不同的政策调整常常成为热门话题。最近,滴滴平台对预约单和实时单的取消规则进行了一系列变更,引发了众多司机的拥护与反对,甚至形成了引人注目的舆论风暴。这个变化本应是优化服务、提高司机及乘客体验的一,但在执行层面却产生了许多争议,值得我们深入探讨。

滴滴新规明确提出,从接到预约单起,司机在3分钟内无论因何理由均可无责取消此单。这一政策看似简单,但它所带来的变化却是深远的。3分钟的时间窗口,为司机们提供了审视订单的机会。过去,司机们常常因为一时的错误而被迫完成不合适的订单,这不仅增加了司机的时间成本,更降低了司机的工作满意度。而现在,司机们能够在接单后短暂反思,衡量订单的合理性与可行性,能够说是一个极大改善。

与之形成对比的是实时单的取消规则。司机们发现,实时单的取消条件却变得更加苛刻,除了在指定时间内到达上车点,还需接通乘客电话。如果司机无法与乘客取得联系,或者乘客不接电话,结果很可能变成司机不得不完成一单他们不愿接受的订单。这样的调整无疑加大了司机的责任与负担,使得他们在面对乘客时,仿佛成了无助的“接单机器”,必须承受越来越多的风险。而这,与滴滴一贯提倡的“安全、便捷”的服务宗旨,形成了鲜明的对比。

这种矛盾,在实际操作中显得尤为突出。以大连和杭州的网约车司机为例,他们纷纷反映在面对这些新规时所遇到的困境。设想一下,当司机已在等候区等了十分钟,然而乘客却迟迟不来,并且没有接听电话。在这种情况下,司机不仅要承受耽误时间带来的损失,还需要面临取消订单可能带来的判责。从某种程度上说,这种无理的规则让司机面临着更大的压力,远超出他们所能承受的范围。

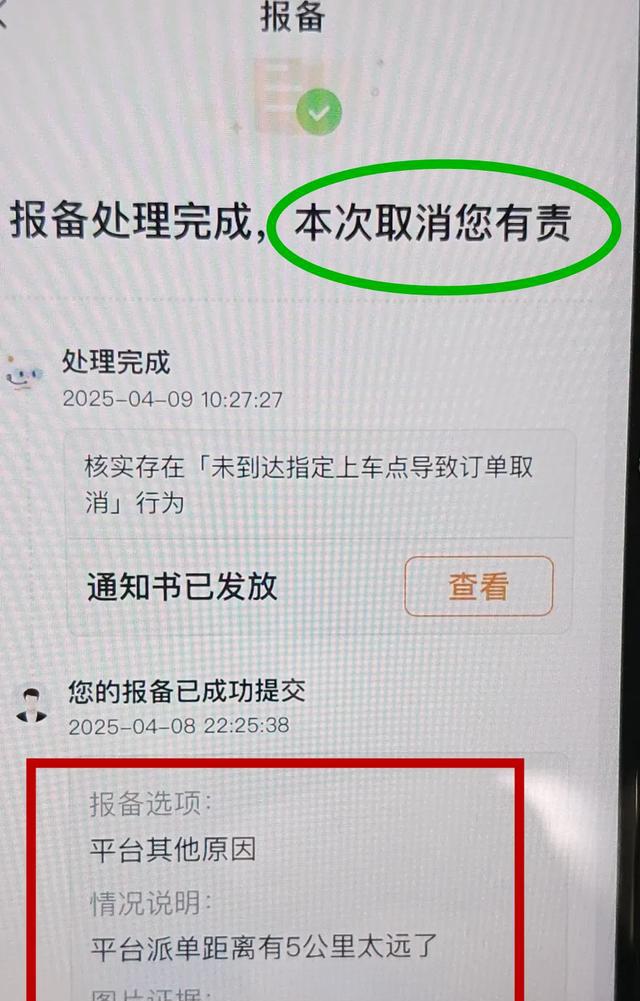

再看看远距离派单的问题。在某些情况下,比如司机接到了5公里的派单,但一旦他们选择取消,平台却会以“未到达上车点”来判责。这让许多司机感到不满,他们认为,接单后未到达上车点取消的判责原则并不合理,尤其是当订单的距离明显过远时。对于司机来说,长时间的等待与奔波会消耗他们的体力和精力,这又要如何向乘客与平台交代呢?这不仅让司机们觉得自己被“束缚”,更让他们在工作中失去了应有的主动权。

另从滴滴平台的角度来看,取消规则的变化又是一种保护机制。平台希望能够通过这些严格的规则来规范司机行为,保障乘客的权益。但问题是,保护应是双向的。在政策的制定与执行过程中,是否考虑到了司机的生存与发展?是否给予司机足够的空间去灵活处理各种意外情况?或者说,司机在这个过程中是否被视为“合作伙伴”而非“执行者”?

这里的关键在于,平台与司机之间的关系正在变得微妙。滴滴作为中介,理应承担起合理安排与调配资源的职责,而不是将责任无限转嫁给司机。司机的劳动价值应当得到恰当的回报与尊重,而不是沦为系统规则的牺牲品。

而在整个市场环境中,这种不平衡现象并非仅限于滴滴。一些其他网约车平台也在进行类似的政策调整。显然,各大平台都在试图寻求利益平衡,适应瞬息万变的市场需求,却忽略了以人为本的重要原则。司机作为这一行业的重要参与者,他们的感受和态度,势必会影响整个平台的运营和形象。如果持续忽视司机的声音,不仅可能引发大量司机的不满,甚至会导致司机流失,从而对乘客的服务体验产生直接影响。

在此背景下,我们也不难感受到,行业亟需进行深刻的反思与改革。对滴滴及其他网约车平台来说,建立一个公平、合理的规则体系至关重要。相关部门、行业监管机构也应对这一现象保持关注,寻找有效的解决方案。只有这样,才能确保每一个参与者的基本权益在市场中得到保障,使得行业的长远发展可持续。

在发达国家网约车行业中,已有许多成功的案例值得借鉴。比如,某些国家通过立法来保护司机的权益,制定出合理的报酬标准,以及明确的责任与义务。如果这些措施能够应用于中国的网约车市场,必将为司机提供稳定的收入来源,提升行业的整体形象。

滴滴作为市场的领导者,应当在塑造网约车行业的新标准中担起更大的责任。通过建立更友政策,尤其是在取消规则方面,鼓励司机与平台共同合作,平衡各方利益,才能实现双赢的局面。我们期待滴滴能听取司机的真实声音,完善业务流程与服务,重新赢得公众的信任。

总结来看,滴滴新规在促进司机灵活取消预约单的同时,却也将实时单的取消变得更加复杂,从而引发了一系列争议。这种矛盾的背后,反映出平台、司机与乘客之间亟需建立更为合理的职责与权益界限。希望未来行业能够朝着更为人性化与可持续的发展方向迈进,让每一位参与者都能在新时代的浪潮中,获得应有的回报与尊重。